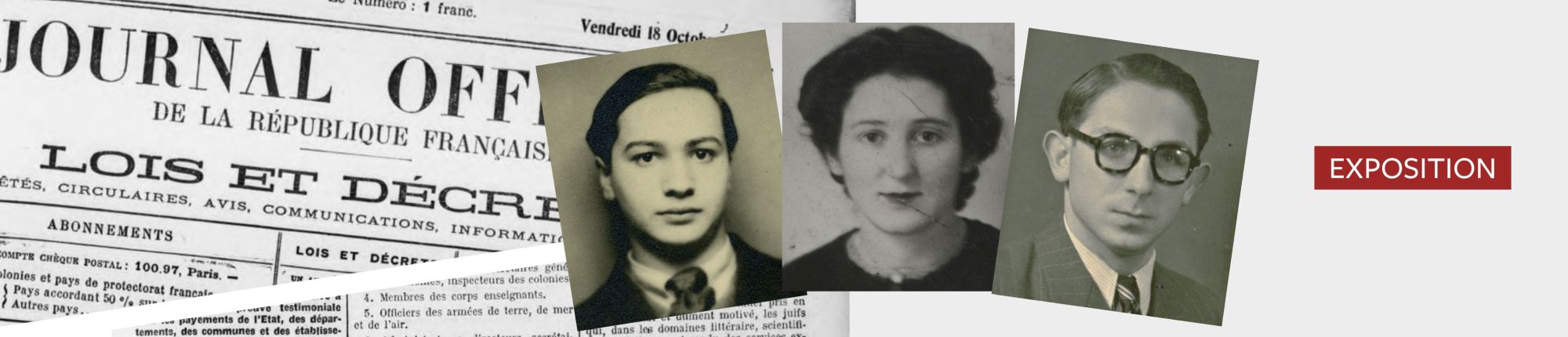

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

Cinq professeurs victimes

Source de l’image : Blanche Camus, [Portrait de William Oualid], S.D., collection privée

Né le 26 janvier 1880 à Alger, William Oualid obtient son baccalauréat ès lettres en 1897 et part l’année suivante étudier en Grande-Bretagne. De retour en Algérie en 1901, il effectue son service militaire et prépare une licence à l’École de droit d’Alger, qu’il obtient en 1904. L’établissement ne délivrant pas de titre au-delà ce diplôme, il se rend alors en métropole et soutient à l’université d’Aix-en-Provence une première thèse de doctorat en économie politique en 1906 (Le Libéralisme économique en Angleterre), puis une seconde en sciences juridiques en 1907 (Le Nantissement immobilier en droit indigène algérien). Désireux de préparer l’agrégation d’économie politique, il « monte » à Paris, mais échoue à deux reprises au concours, en 1908 et en 1910. Toutefois, il arrive premier à celui de rédacteur au ministère du Travail, et devient rédacteur stagiaire en mars 1911, tout en étant chargé de conférences à la faculté de droit de Paris jusqu’au déclenchement de la guerre.

Engagé volontaire en 1914, il est envoyé en première ligne sur la Marne, où il est grièvement blessé (il est d’ailleurs cité à l’ordre de son régiment en juillet 1917 et obtient la croix de guerre). Après sa convalescence, en raison de sa bonne connaissance de l’anglais, il est versé dans le corps des interprètes militaires, puis affecté auprès de l’armée britannique, pour laquelle il remplit d’importantes missions lors de visites de plusieurs personnalités anglaises ou américaines sur le front (il est d’ailleurs décoré de la Military Cross). Successivement promu adjudant (octobre 1914), sous-lieutenant, puis lieutenant, il est ensuite nommé sous-chef de cabinet d’Albert Thomas, ministre socialiste de l’Armement et des Fabrications de guerre (jusqu’au 12 septembre 1917), puis chef du service de la Main d’œuvre étrangère (à compter de 1918), rattaché au ministère du Travail.

Au sortir du conflit, William Oualid n’a pas renoncé à son projet professionnel originel et obtient, dès 1919, l’agrégation (il est classé au 3e rang). Toutefois, avant de prendre un poste d’enseignant, il se voit confier plusieurs missions diplomatiques à l’étranger : d’abord à Varsovie, par le président Poincaré, en qualité de plénipotentiaire ; en 1921 ensuite, lorsqu’il participe à la rédaction de plusieurs traités concernant l’immigration et les conditions de travail des ouvriers ou qu’il est membre de la représentation du gouvernement français à la Conférence internationale de l’émigration qui se tient à Genève. Ces différentes missions lui valent notamment d’être élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur en 1922, d’officier de la Couronne d’Italie et de commandeur de l’Ordre Polonia Restituta.

En parallèle, William Oualid est nommé professeur titulaire à la faculté de droit de Strasbourg en 1921, sur la 3e chaire d’économie politique dont les enseignements sont composés d’un cours de doctorat, ainsi que d’un cours d’histoire des doctrines économiques. Il assure également (et ce jusqu’en 1924) les fonctions de directeur de l’Institut statistique d’Alsace-Lorraine. Chargé des cours de législation et économie rurales, mais aussi d’économie politique à la faculté de droit de Paris à compter de mai 1923, il continue néanmoins, jusqu’à la fin de l’année, à dispenser ses enseignements à Strasbourg (notamment de doctorat : science financière et histoire des doctrines économiques).

Professeur sans chaire à la faculté de droit de Paris de 1925 à 1929, il enseigne les principes de droit public et assure, à partir de 1928, les enseignements de doctorat de législation industrielle et sociale, dont il devient un spécialiste incontesté. En août 1930, il obtient la chaire de législation et économie rurales (où il succède au professeur Joseph Hitier), puis celle d’histoire des doctrines économiques en 1934 (occupée jusqu’alors par Auguste Deschamps), avant la chaire d’enseignement des principes de droit public en mars 1935 (où il prend la suite de Louis Germain-Martin). Très apprécié de ses collègues et de ses étudiants pour ses qualités pédagogiques, il enseigne aussi l’économie et la science financière et monétaire dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur : Institut national agronomique (comme maître de conférences à partir de 1930, puis professeur en 1933), École coloniale, École supérieure de l’aéronautique, École supérieure de l’intendance, École des hautes études commerciales, École de haut enseignement commercial pour les jeunes filles, Institut national d’orientation professionnelle dont il est trésorier, Institut d’urbanisme de l’université de Paris (dont il est directeur-adjoint en 1929, puis directeur de 1937 à 1940).

Débordant d’activité, William Oualid poursuit sa carrière universitaire et scientifique en publiant un nombre considérable d’articles et en préfaçant plusieurs thèses et ouvrages. Mais il est aussi homme d’action et n’hésite pas à mettre ses compétences au service de plusieurs instances étatiques : Conseil national économique, dont il est rapporteur en 1930 ; Conseil supérieur du travail, dont il est membre pendant plusieurs années ; ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, en tant que directeur de cabinet du ministre en 1926 (quelques jours seulement, car le cabinet est très rapidement renversé) ; et auprès du gouvernement du Front populaire pendant les grèves de 1936, en qualité de surarbitre (c’est notamment par son intermédiaire qu’est réglé le conflit entre patrons et ouvriers de la métallurgie parisienne).

Son expertise lui permet par ailleurs d’accomplir de nombreuses missions scientifiques à l’étranger : Luxembourg en 1922, Madrid en 1924 (auprès de l’Association internationale du progrès social) ; Rome en 1929, Berlin en 1931 et Londres en 1935 (aux congrès internationaux d’urbanisme) ; Rome encore en 1931 (au Congrès international pour l’étude scientifique des questions de population) ; Chicago en 1933 (au Congrès pour l’avancement des sciences) ; Lisbonne en 1934 et 1935 (à l’Institut français et à l’université de Coimbra). De même, en France, il intervient à Lyon en 1934 (comme rapporteur général au Congrès de l’Union internationale des villes) ; à Paris en 1937 (comme rapporteur général du Congrès international du progrès social) et 1938 (comme rapporteur général du Congrès international des finances publiques ; il est d’ailleurs membre représentant la France au Comité de l’Association internationale des finances publiques).

Enfin, William Oualid se distingue par des engagements multiples dans la cité ; notamment au sein de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), dont il est un membre actif à partir de 1924 et où il s’occupe plus particulièrement des questions financières et de doctrine, de la laïcité, des fonctionnaires, de l’Alsace et des étrangers (il rédige d’ailleurs de nombreux rapports et notes sur l’immigration ouvrière). Fort logiquement, cette préoccupation pour les travailleurs migrants le conduit également à s’intéresser au sort des réfugiés juifs, à travers le Foyer français, association (à laquelle William Oualid adhère en 1928) créée à l’initiative de membres de la LDH pour aider à l’établissement en France et à l’instruction des juifs étrangers. Il publie aussi plusieurs articles (notamment en 1939 dans Les Cahiers des droits de l’homme) pour sensibiliser à la question et proposer de « venir utilement au secours de ces malheureux, en adoucissant, en leur faveur, l’application de décrets-lois de plus en plus sévères ». Il s’investit également dans les principaux organes du judaïsme français : Consistoire à travers notamment le Comité de vigilance créé en 1936 (pour apporter une réponse à la montée de l’antisémitisme), mais aussi comme vice-président (en 1936 encore) de l’Organisation Reconstruction Travail (dont l’une des ambitions est d’entretenir des écoles de formation professionnelle pour les jeunes juifs) ou comme vice-président (dès 1937) du comité central de l’Alliance israélite universelle. Très préoccupé par le sort des juifs d’Europe centrale, il co-signe (dès 1940) un communiqué du Consistoire central pour flétrir la barbarie des « persécutions hitlériennes » et exprimer sa « certitude que la France et ses alliés […] remporteront, sur le génie du mal, la victoire nécessaire à la paix ».

Après la débâcle, William Oualid est affecté à l’université de Montpellier, mais s’il rejoint bien la ville, il n’y prend jamais son poste, car il est révoqué en application de la loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des juifs, admis à la retraite à compter du 21 décembre 1940 par un arrêté du 16 juin 1941. Il écrit au moment de sa révocation au doyen Georges Ripert, son collègue à la faculté de droit de Paris, pour lui attester qu’il quitte la faculté « le cœur gros mais la tête haute, certain de n’avoir jamais failli au serment » qu’il avait prêté en y entrant. Il forme deux demandes successives pour être réintégré en vertu de l’article 8 de ladite loi, lequel autorise en effet le Conseil d’État à prononcer des dérogations pour « services exceptionnels rendus […] dans les domaines littéraire, scientifique et artistique ». La première est rejetée le 17 décembre 1940, en dépit du fait que Oualid bénéficie du soutien du secrétaire d’État à l’Instruction publique et à la Jeunesse, lequel a proposé son maintien dans les cadres. Quant à la seconde requête, formée par le même ministère, elle est refusée au motif que le dossier… est incomplet !

Fort du vœu émis à l’unanimité en décembre 1940 par le conseil des professeurs de l’Institut national agronomique en faveur de sa réintégration, le secrétaire d’État à l’Agriculture décide à son tour, en mars 1941, de soutenir sa démarche. Ses homologues de l’Instruction publique et du Travail lui emboitent le pas, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, mais l’instruction du dossier piétine jusqu’en avril 1942. Malheureusement, à cette date, et en dépit d’un ultime avis favorable, émis cette fois par Xavier Vallat, commissaire général aux Questions juives, le projet de décret proposé par le Conseil d’État n’a aucune suite et William Oualid n’est pas réintégré. Durant ces années sombres, son destin se confond d’autant mieux avec celui de ses coreligionnaires qu’il est aussi frappé par la loi du 7 octobre 1940 abrogeant le « décret Crémieux » (1870) fixant le statut des juifs indigènes d’Algérie, même s’il bénéficie de la dérogation prévue pour les anciens combattants de la Grande Guerre.

Après son séjour à Montpellier, William Oualid se rend à Marseille, devenue ville refuge et nouveau centre de gravité des juifs de France exclus et traqués, mais aussi à Lyon, pour des réunions du Consistoire central. Car, privé de ses divers enseignements, il renforce son activité au sein des associations juives d’assistance auxquelles il appartient depuis plusieurs années déjà : Consistoire, Alliance israélite universelle et Organisation Reconstruction Travail. Il s’investit ainsi très fortement dans la commission juridique du Consistoire central (qui fournit une aide aux demandeurs de dérogations à l’application du statut des juifs et aux victimes d’une législation antisémite complexe) et dans la commission de l’information (en charge de la coordination des démarches officielles de la communauté juive auprès des autorités de Vichy). Il devient surtout président de l’Organisation Reconstruction Travail pour la France. C’est à ce titre qu’il se retrouve au cœur des discussions induites entre novembre 1941 et janvier 1942 par la création de l’Union générale des institutions juives de France (UGIF) par le gouvernement de Vichy. En effet, Xavier Vallat, alors commissaire général aux questions juives, demande à neuf dirigeants des principales associations juives de faire partie du conseil d’administration de cette nouvelle union destinée à absorber les associations existantes et à les placer sous le contrôle du commissariat général. Suite à un refus unanime, Vallat reçoit les représentants en question le 12 décembre 1941. Placés devant le fait accompli, ils espèrent tout de même arriver à renégocier les contours de l’UGIF. Cette responsabilité a été confiée à Oualid, porte-parole de la délégation. Les objectifs principaux sont de ne pas intégrer à l’UGIF les institutions cultuelles, mais seulement celles d’assistance ; de ne pas en faire la voix d’une communauté juive française définie par Vichy ; de ne pas l’alimenter des fonds issus des spoliations des biens juifs. Si la discussion semble ouvrir des portes, la publication dans la foulée au Journal officiel de la création de l’UGIF sans aucune des modifications demandées fait que Vallat se heurte à un second refus fin décembre. Il envoie alors un dernier message aux différentes personnalités pressenties pour le conseil d’administration en affirmant, quoique de manière relativement floue, qu’il agira selon les conditions posées durant l’entrevue de décembre. Dès lors, trois attitudes se dessinent chez les dirigeants des associations : certains refusent la participation, certains acceptent sans conditions, et certains, dont Oualid, acceptent au nom de la préservation des œuvres, tout en émettant des réserves. Oualid est ainsi nommé au conseil d’administration de l’UGIF en janvier 1942. Il n’y reste cependant que brièvement, le quittant pour se consacrer plus pleinement à la direction de l’ORT.

Exclu de la faculté, engagé dans d’autres missions, Oualid n’en conserve pas moins son titre de professeur dans ses échanges. Il va même jusqu’à envoyer une lettre au journal Le Temps en réaction à un de leurs articles sur la formation des urbanistes paru début février 1942. La correspondance, publiée dans l’édition du quotidien du 2 mars 1942 est signée « Professeur W. Oualid. Directeur de l’Institut d’urbanisme de l’université de Paris ». L’institut en a-t-il eu vent ? Toujours est-il que Pierre Lavedan, qui n’était encore que directeur à titre provisoire depuis le 1er septembre 1940, devient directeur par décision du conseil d’administration du 26 février, suivant un arrêté du 19 mars 1942.

Le 15 novembre 1942, victime d’une affection pulmonaire, William Oualid décède à Penne d’Agenais (Lot-et-Garonne), quelques jours seulement après l’invasion allemande de la zone sud. Il reçoit les hommages du ministère du Travail, des organisations juives dont il a fait partie, et de la faculté de droit de Paris ; à cet égard, cependant, on ne peut passer sous silence la rhétorique – empreinte de mauvaise foi – qui parsème l’éloge funèbre du doyen Ripert, selon lequel William Oualid a été « séparé de la Faculté, malgré lui, malgré elle […] Son éloignement […] laissait une espérance, mais maintenant nous sommes obligés de nous résigner au souvenir d’un collègue qui était aimé de tous. Après une carrière exceptionnellement brillante, à l’heure où s’affirmait le bonheur de sa vie, il a connu l’amertume de l’exil par l’application d’une loi qui n’aurait pas dû atteindre des hommes tels que lui » ; et d’ajouter, pour conclure : « A-t-il connu avant de mourir la décision qui, d’après ce qui m’a été dit, allait être prise en sa faveur, pour le relever d’une déchéance qui n’aurait pas dû l’atteindre ? Je ne le sais pas encore. J’espère qu’il aura eu cette dernière joie. »

Lui qui a été mis à la retraite d’office le 26 décembre 1940 est réintégré dans ses fonctions, à titre posthume, à compter du 21 décembre 1940, par l’arrêté du 7 décembre 1944 (paru au Journal officiel une semaine plus tard). Après la Libération, il est cité à l’Ordre de la nation le 7 août 1946.

Vincent Bernaudeau, docteur en histoire contemporaine

Indications bibliographiques

« Base de données Spirojuris », Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA), http://siprojuris.symogih.org/

« Académie de Paris. Archives des facultés de droit, de pharmacie, théologie, lettres et sciences, 1803‑1959 ; services rectoraux, 1821‑1961 (1803‑1961) », Archives nationales, AJ/16/1911.

« Académie de Paris. Papiers de l’administration académique concernant les enseignements supérieur, secondaire et primaire, xixe siècle », Archives nationales, AJ/16/1333.

« Archives du Conseil d’État (1905‑1958) », Archives nationales, AL/4430, AL/4439.

« État civil en Algérie », Archives nationales d’Outre-mer.

Assan Valérie, « Israël William Oualid, juriste, économiste, professeur des Universités (Alger, 26 janvier 1880 – Villeneuve-sur-Lot, 15 novembre 1942) », dans Archives Juives, vol. 46, no 1, 2013, https://doi.org/10.3917/aj.461.0130, p. 130‑143.

Schor Ralph, L’antisémitisme en France dans l’entre-deux-guerres : prélude à Vichy, « Historiques », no 144, Bruxelles, Complexe, 2005.

Schwarzfuchs Simon, Aux prises avec Vichy : histoire politique des Juifs de France, 1940-1944, « Liberté de l’esprit », Paris, Calmann-Lévy, 1998.

Singer Claude, Vichy, l’université et les Juifs : les silences et la mémoire, Paris, Les Belles lettres, 1992.

Pour citer cet article

Bernaudeau Vincent, « William Oualid, un professeur engagé », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/william-oualid/.