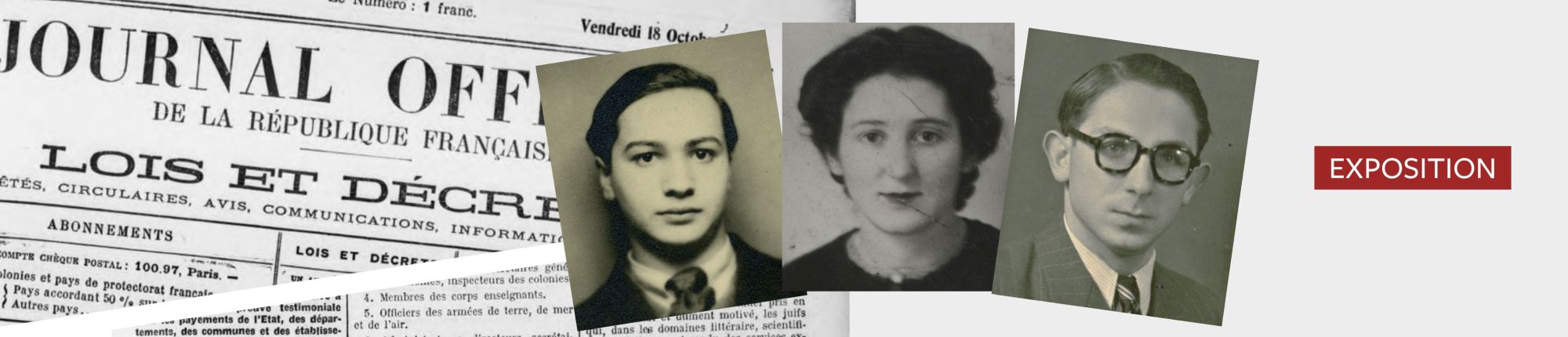

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

Cinq professeurs victimes

Né à Besançon le 1er septembre 1884, Roger Picard est issu d’une famille juive de Franche-Comté. Son père Louis Picard (1846‑1917, fils de François Cerf Picard et de Sara Bernard) était président de la chambre syndicale des marchands tailleurs et confections de l’Est de la France et sa mère, Stéphanie Fraineaud (décédée en 1936) était vraisemblablement catholique. Il est déclaré sous le nom de sa mère avant d’être reconnu par son père lors du mariage de ses parents en 1886. Volontaire pour un service militaire en 1902, probablement à l’issue de son baccalauréat, il est libéré en 1903 et entame alors des études de philosophie (licencié ès lettres de la Sorbonne), d’histoire (à l’École pratique des Hautes Études) et de droit (il est notamment l’élève de Charles Gide en licence). Il se marie en 1906 à Fernande Ernestine Espinasse. À la faculté de droit de Paris, il soutient en 1908 une première thèse sur La philosophie sociale de Renouvier, puis une seconde thèse en 1910 sur Les cahiers de 1789 au point de vue industriel et commercial. Alors que son directeur de thèse est l’historien du droit Émile Chénon, catholique et monarchiste, Roger Picard rejoint les milieux coopératifs et socialistes. Membre de l’Union coopérative, il participe en 1912 au congrès de la Confédération des coopératives socialistes et ouvrières, puis devient membre du Conseil central de la Fédération Nationale des Coopératives de consommateurs. Adhérent de la SFIO, il est secrétaire de rédaction de la Revue socialiste de 1910 à 1914, dont Albert Thomas, grande figure du socialisme normalien, est le rédacteur en chef. Il y publie des revues de livres et des articles sur le travail ou l’impôt. Il se prononce pour un salaire minimum dans Le minimum légal de salaire (1913) et défend les ouvrières et ouvriers à domicile en suivant des congrès internationaux et en devenant correspondant de l’Office international du travail à domicile. Il participe aussi à la Revue d’histoire des doctrines économiques et sociales et à la Revue d’histoire moderne et contemporaine, où il publie de nombreux comptes rendus sur l’histoire des idées économiques. Il est à partir de 1931 rédacteur en chef de cette revue ayant pris le titre de Revue d’histoire économique et sociale. Il devient membre de la Société d’histoire moderne. Il commence une carrière d’enseignant à l’École supérieure de commerce de Paris (1910‑1921). Mobilisé dans l’infanterie comme sergent dès le 2 août 1914, il devient rapidement officier d’administration chargé du service sanitaire et des ambulances à Besançon. Il est ensuite versé au ministère de l’Armement et des fabrications de guerre, très certainement à l’initiative du ministre Albert Thomas, et y fait la connaissance de l’économiste William Oualid, qui sera plus tard son collègue à la faculté de droit de Paris, frappé comme lui par la législation antisémite de Vichy.

Démobilisé en 1919, Roger Picard réussit l’agrégation de sciences économiques et il est affecté à la faculté de droit de Lille où il enseigne l’économie politique et la législation industrielle, devenant professeur sans chaire en 1925. À Lille il a l’historien du droit Henri Lévy-Bruhl et l’économiste Bernard Lavergne (un autre élève de Charles Gide) comme collègues. Il continue à être actif dans le mouvement coopératif : il signe le manifeste des universitaires en faveur de la coopération rédigé par Charles Gide en 1931. Il est aussi en contact avec le secrétaire fédéral des coopératives du Pas-de-Calais, Gaston Prache. En 1927 il remplace René Maunier, en congé, comme chargé de cours d’économie politique coloniale à Paris, puis supplée Albert Aftalion en 1928, enseignant l’économie générale en doctorat, la statistique et l’économie rurale. Il est placé en 1929 en position d’agrégé auprès de la faculté de droit de Paris et il est titularisé rapidement comme professeur sans chaire en 1930, puis avec une chaire d’économie politique à partir de 1937, enfin de statistique en 1938.

En-dehors de la faculté de droit de Paris, il donne des cours au Conservatoire national des arts et métiers, à l’École coloniale, à l’École supérieure d’enseignement financier, à l’Institut des sciences sociales de l’Université nouvelle de Bruxelles. Comme d’autres enseignants de la faculté de droit de Paris, il cumule les fonctions dans des comités consultatifs : Conseil consultatif supérieur du commerce et de l’industrie, Conseil national économique (dans la catégorie « Population et consommation »), Conseil supérieur des assurances sociales, Comité technique à l’alimentation, Conseil supérieur des habitations à bon marché, Comité supérieur du bois, Commission de révision des impôts sur les revenus, Comité d’organisation scientifique du travail, Comité juridique consultatif de la Banque de France. Il est également membre du Comité du contentieux du Ministère de l’Éducation nationale et participe à des œuvres sociales comme à des organisations patronales : Office français du travail à domicile, Organisation française pour le progrès social, Comité directeur de la Fédération des industriels et commerçants Français.

Venu de la gauche mais hostile aux grèves de la CGT en 1919, Roger Picard évolue vers des positions libérales en économie, tout en restant fidèle à l’esprit coopératif : avec Albert Thomas et Charles Gide, il continue à écrire dans les revues coopératives, il est membre de l’Association française pour le progrès social et se rapproche du mouvement du Redressement français d’Ernest Mercier. Entré à la Société d’économie politique en 1924, il est admis dans les années trente grâce à Jacques Lacour-Gayet au Comité d’action économique et douanière qui défend les intérêts du grand commerce parisien et le libéralisme économique face à la crise.

Il joue aussi un rôle de premier plan au sein de la Ligue des droits de l’homme. Membre du Comité central de la LDH de 1923 à 1948, trésorier national pendant quatre ans, il devient vice-président en 1928. Selon Victor Basch, président de la LDH de 1926 à 1944, il fait partie des économistes « éminemment distingués », savants « austères » qui s’abreuvent de chiffres et de faits. Il est aussi réputé comme un grand connaisseur de la poésie, récitant des vers par cœur, et comme un mélomane passionné. En 1925 il s’intéresse à la question des droits des étrangers, dont les droits sont « sacrés » mais doivent passer après ceux des Français. Ses positions modérées (par exemple sur la justice fiscale) sont critiquées au sein de la LDH. Il soutient le Comité d’accueil aux victimes de l’antisémitisme nazi et, au début de la Seconde Guerre mondiale, il refuse de défendre le parti communiste interdit après la signature du pacte germano-soviétique. Il est directeur de cabinet de ministres radicaux, au ministère du Commerce et de l’Industrie auprès de Julien Durand en 1932 et au ministère de l’Éducation nationale au premier semestre de l’année 1936 auprès d’Henri Guernut, son camarade à la Ligue des droits de l’homme. Il défend alors son collègue Gaston Jèze chahuté par les étudiants nationalistes qui contestent son engagement en faveur de l’Éthiopie contre l’Italie. Membre de la Paix par le droit, il affiche des positions pacifistes. Il est auditionné en 1935 par la commission d’enquête sur l’affaire Stavisky. En 1938 et en 1940 ses candidatures à l’Académie des sciences morales et politiques échouent.

Les publications scientifiques de Roger Picard sont nombreuses avec plusieurs livres (Le contrôle des ouvriers sur la gestion des entreprises, 1921 ; Le salaire et ses compléments, 1925 ; l’Histoire du mouvement syndical français pendant la guerre, 1927 ; Les assurances sociales. Commentaire de la loi, du 5 avril 1928, 1928 ; un Manuel de législation ouvrière, 1938). Il traduit aussi l’Introduction à la philosophie de William James en 1926 et participe (avec William Oualid) à un ouvrage collectif sur Proudhon en 1920. Il dirige plusieurs thèses dont celle de François Bloch-Lainé en 1936 sur les loisirs ouvriers et l’éducation populaire. Il publie de très nombreux articles dans la Revue d’économie politique, la Semaine juridique, la Revue générale de droit public, L’Europe nouvelle, L’Orientation économique, la Revue politique et parlementaire, le Journal du Commerce. Il écrit également dans des journaux plus politiques, comme L’Intransigeant et Le Journal.

En juin 1940, malade et craignant peut-être les conséquences de l’armistice, il se rend au Portugal avec sa femme. De là, il candidate au soutien de la Fondation Rockefeller pour partir aux États-Unis. Sans nouvelles de celle-ci et n’ayant probablement pas pu s’embarquer pour l’Amérique, il demande à rentrer en France par une lettre au ministère le 18 août 1940. Il se rend à Vichy juste avant la promulgation du statut des juifs en septembre‑octobre 1940 et demande une autorisation de sortie pour se rendre à New York, ayant finalement reçu l’invitation de la Fondation Rockefeller, avec laquelle il est en contact entre autres par l’intermédiaire de Georges Gurvitch. Le ministère, sous la direction de Georges Ripert (qui connaît bien sûr son collègue en tant que doyen de la faculté de droit), décide de le suspendre temporairement de ses fonctions pour avoir quitté la France sans autorisation. La lettre de Ripert adressée au ministre de l’Intérieur indique qu’il est « libre d’aller occuper un poste de professeur dans un institut américain » et qu’il n’y a pas d’« inconvénient » à ce qu’il s’éloigne momentanément de la France et « aille gagner sa vie à l’étranger ». Cette apparente indifférence à son sort trahit la connaissance de ses origines juives. La suspension sans traitement pendant deux ans intervient finalement par un arrêté du 31 octobre 1940 (Archives nationales, F/17/27323). En août 1941, Ripert redevenu doyen signale que Roger Picard, « d’après la renommée publique » a « un père juif et deux grands-parents paternels qui sont juifs ». S’il a « épousé une chrétienne », il ne paraît pas être adhérent d’une confession reconnue par l’État avant la loi de Séparation de 1905. Il est donc considéré comme juif au regard de la loi du 2 juin 1941, dans l’absence de la possibilité de l’interroger et de pouvoir fournir un certificat de baptême catholique ou protestant. Très probablement, beaucoup de ses collègues ignoraient ses origines, d’autant plus que le civiliste Maurice Picard, civiliste et professeur de droit des assurances à la faculté de droit, était lui catholique. Entre-temps, peut-être avec l’aide de Joseph Barthélemy, devenu ministre de la Justice, Roger Picard a pu obtenir son autorisation de sortie de la France à l’hiver 1941 et, parvenu à Lisbonne début avril, il trouve lui-même avec sa femme un bateau espagnol en partance pour New York, où il arrive enfin en mai. Mis à la retraite d’office en août 1942 en application du second statut des juifs, Roger Picard est réintégré à la Libération par un arrêté du 4 octobre 1944.

À New York, Roger Picard enseigne à la New School for Social Research, donnant des cours sur Evolution of the socialist systems in France au printemps 1942, Le romantisme social en 1942‑1943, Formation of the Democratic Doctrine in France in the 18th Century au 1er semestre 1943‑1944 et Socialist Doctrines in France from the Revolution to the Commune au printemps 1944. Il donne également des consultations en matière économique. Parallèlement, il participe à l’automne 1941 à la fondation de l’École Libre des Hautes Études (ELHE), foyer des adversaires de Vichy et des partisans de la Résistance. Se montrant antigaulliste, partisan du maintien des relations diplomatiques entre les États-Unis et Vichy, Roger Picard est toutefois exclu de l’ELHE et de ses fonctions de « doyen des sciences sociales » par Jacques Maritain. Il continue cependant à défendre l’indépendance de la France contre l’Allemagne par des conférences pour le compte de la Fédération de l’Alliance française et de la Bar Association de New York dont il est membre. Ces conférences donnent lieu à plusieurs publications : La Démocratie française : hier, aujourd’hui, demain (1944), Le conflit des doctrines économiques en France à la veille de la guerre (1944), La reconversion économique aux États-Unis de l’économie de guerre à l’économie de paix (1945).

Il rédige également pendant la guerre un livre sur les Salons littéraires et la Société française 1610‑1789. Isolé, malade, il reste aux États-Unis à la Libération en dépit de sa réintégration et ne rentre en France qu’en 1949. N’ayant pas souhaité reprendre son enseignement, il demande des congés successifs, est nommé professeur honoraire en 1948 et est admis à la retraite en 1949. Il publie encore des livres et des articles, notamment en faveur de l’union de l’Europe (L’Unité européenne par l’intercitoyenneté, 1948), jusqu’à sa mort, à Versailles, le 16 mars 1950.

Jean-Louis Halpérin, professeur d’histoire du droit à l’École normale supérieure – PSL

Indications bibliographiques

Badel Laurence, Un milieu libéral et européen : Le grand commerce français 1925‑1948, « Histoire économique et financière – xixe–xxe », Vincennes, Institut de la gestion publique et du développement économique, 1999, https://books.openedition.org/igpde/2202.

Gaumont Jean, « PICARD Roger, Bernard », dans Le Maitron, 2010, https://maitron.fr/spip.php?article126157.

Julliot de La Morandière Léon, « Roger Picard », dans Annales de l’Université de Paris, vol. 20, 1950, p. 206‑210.

Loyer Emmanuelle, Paris à New York : intellectuels et artistes français en exil, 1940-1947, Paris, Grasset, 2005.

Naquet Emmanuel, Pour l’humanité : la Ligue des droits de l’homme, de l’affaire Dreyfus à la défaite de 1940, « Histoire », Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019.

Pour citer cet article

Halpérin Jean-Louis, « Roger Picard, un défenseur des droits de l’homme en exil », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/roger-picard/.