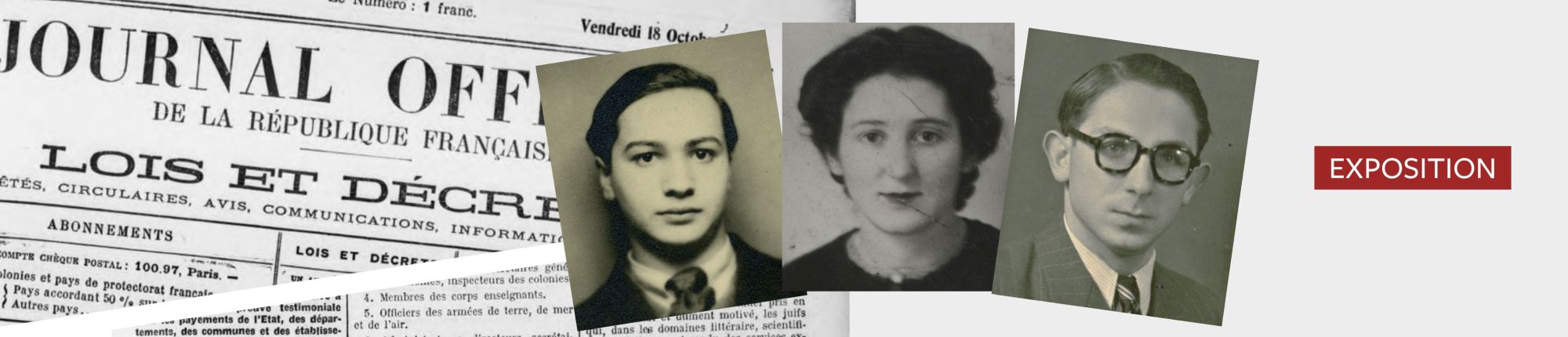

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

Cinq professeurs victimes

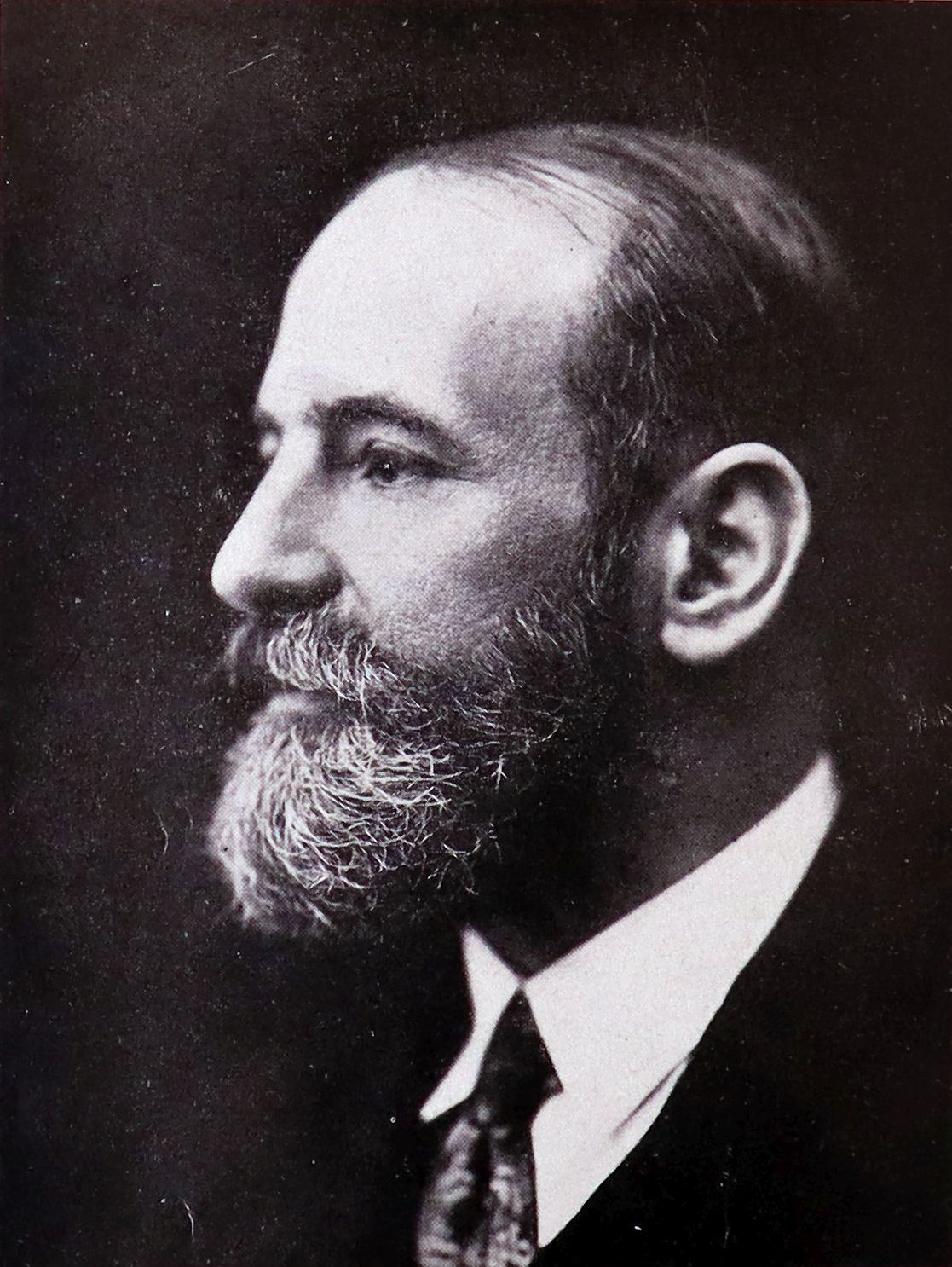

René Cassin est né dans une famille juive à Bayonne le 5 octobre 1887. Après de brillantes études de droit à la faculté de droit d’Aix-en-Provence, il obtient le doctorat en droit en 1914. Bientôt mobilisé, il est grièvement blessé pendant la bataille de la Meuse en octobre 1914. Réformé en 1915, il est chargé de cours à la faculté d’Aix, puis obtient l’agrégation de droit privé en 1919. Il enseigne d’abord à Lille, puis à Paris à partir de 1929. Dans l’entre-deux guerres, il se distingue à la fois par son engagement en faveur des blessés de guerre et de leur famille, et par son rôle au sein de la Société des Nations, où il siège de 1924 à 1938 comme représentant des associations d’anciens combattants. Il y observe toutefois la montée des nationalismes, et, dès l’armistice annoncée, il rejoint le général de Gaulle à Londres le 29 juin 1940. Révoqué de ses fonctions par un arrêté du 2 septembre 1940, il est déchu de la nationalité française le 4 mai 1941, puis condamné à mort, comme l’a été avant lui le général de Gaulle, par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand aux ordres de Vichy le 13 décembre 1942. Comme le souligne Jean-Louis Halpérin, l’arrêté du 2 septembre 1940 l’exclut de ses fonctions, avant même qu’il ne puisse tomber sous le coup de la législation antisémite à laquelle le destinaient ses origines.

Ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale constituent la forme par excellence de légitimation par le droit de la Résistance, contrant le récit juridique selon lequel Vichy aurait été le représentant légal de la France.

Dès la fin du mois de juin 1940, Cassin se met à l’ouvrage pour établir sur le plan strictement juridique la validité du message gaullien. Sa première tâche consiste à préparer le texte de l’accord franco-britannique du 7 août 1940, qui établira les relations entre le « Gouvernement de sa Majesté » et la « force française » en cours de constitution autour du général de Gaulle (Cassin en fait le récit dans le numéro 29 de la Revue de la France libre en juin 1950). Mais c’est également à une œuvre de plus longue haleine à laquelle s’attelle le juriste, pour qualifier juridiquement la complexe situation dans laquelle se trouve le pays.

Dans l’ensemble des « travaux juridiques sous Vichy » disponibles dans ses papiers conservés aux Archives nationales se démarque ainsi un texte intitulé « Un coup d’état juridique : la constitution de Vichy », daté d’octobre 1940. Il est publié en décembre 1940 dans la Revue de la France libre sous le titre, légèrement différent, de : « Un coup d’État : la soi-disant Constitution de Vichy ». Sa problématique est celle d’un universitaire : « Suivant quel processus juridique ce coup d’État a-t-il été perpétré et quelle est sa valeur légale ? Quelles sont les caractéristiques de ce que l’on appellera improprement mais avec commodité, la constitution de Vichy ? Quelles sont surtout les influences qui ont introduit pour une certaine période, en France, à la place d’une république parlementaire et démocratique, un régime monarchique, en tout cas césarien, autoritaire et antidémocratique ? » L’agrégé de droit René Cassin s’attaque d’emblée aux fondements mêmes du régime, à peine deux mois après le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, c’est-à-dire au moment où, pour reprendre une formule de l’historien Ivan Ermakoff, l’assemblée élue d’une démocratie représentative abdiqua son propre pouvoir, au profit d’un homme seul.

Les premiers textes rédigés par René Cassin, d’abord le texte d’accord franco-britannique du 7 août 1940, puis ce texte d’octobre 1940, permettent de mettre en évidence les deux usages du droit privilégiés par l’administration gaullienne en formation et qu’il va orchestrer : d’une part la construction d’une légitimité sur le plan international afin d’être reconnue comme une force politique et non comme une simple dissidence, et d’autre part, de manière consubstantielle, l’élaboration indissociablement doctrinale et politique d’un corpus de justification de la légitimité de la Résistance, et en l’occurrence de la construction de la France libre, contre l’apparente légalité du régime du maréchal Pétain. Dans ces premiers textes, cette justification repose avant tout sur l’analyse de l’épisode du vote des pleins pouvoirs. La nature du régime de Vichy est identifiée à partir de l’examen de ce que Cassin appelle « improprement mais par commodité », la Constitution de Vichy, tout en s’excusant de ne pas disposer – il est déjà à Londres – d’une « documentation sérieuse relative aux dessous de l’opération de Vichy ». Les quatre actes constitutionnels par lesquels le régime est fondé dans le « respect apparent des formes légales » relèvent selon lui d’un « ensemble d’esprit totalitaire ». L’illégalité de ces actes est démontrée en soulevant trois problèmes : les conditions irrégulières de la réunion du Congrès, la nullité de la décision d’abdication de sa compétence par l’Assemblée, l’abus de pouvoir commis par le chef du gouvernement au regard de la loi constitutionnelle de 1884 « interdisant à l’Assemblée Nationale » de porter atteinte à la forme républicaine.

La première critique de Vichy sur une base juridique est donc à la fois d’ordre constitutionnel et principiel : l’illégalité de la nouvelle « Constitution » et l’abandon des principes démocratiques permettent selon lui de justifier la non-reconnaissance, sur un plan juridique, de la légitimité du nouveau régime. D’autres textes ultérieurs approfondiront la question, comme celui intitulé « Légalité et légitimité du pouvoir en France » disponible lui-aussi dans les archives et vraisemblablement daté de la fin 1942-début 1943. Cassin y oppose le « grand trou creusé par la fausse légitimité », désignant implicitement Vichy, et un « édifice maintenu dans toute la mesure compatible avec les circonstances », celui de la France libre.

Dans le mouvement d’institutionnalisation progressif de la France libre, Cassin se voit nommé commissaire national à la Justice et à l’Instruction publique en septembre 1941. D’après les archives, au 14 octobre cette proto-administration compte 28 personnes (un directeur, un directeur adjoint, deux chefs de services, sept chefs de bureaux et chargés d’études, huit rédacteurs et une assistante, trois secrétaires, six dactylographes). Une dimension particulièrement intéressante du commissariat concerne le service des avis juridiques, dirigé par Manfred Simon, et dont le triple objectif est de mettre au point sur le plan juridique conventions et traités internationaux, de rendre des avis comparables à ceux du Conseil d’État – notamment en cas de divergence entre deux commissariats nationaux (équivalents des ministères), et enfin d’élaborer des études et mémoires ad hoc toujours pour les autres commissariats.

Un deuxième service, la « commission de législation », est chargée de vérifier la légalité de tous les décrets de la France libre – qui s’est dotée d’un journal officiel –, sur des sujets qui, d’après les procès-verbaux, portent par exemple sur le rétablissement de la légalité républicaine sur l’île de la Réunion, mais aussi la réglementation minière ou la rémunération des membres de l’Assemblée consultative créée en septembre 1943. Le service des études et recherches également créé a une visée plus prospective. On peut par exemple identifier dans les archives un texte de réflexion sur l’annulation des actes judiciaires effectués sous Vichy. Ceux-ci risquant à la Libération de conduire à la remise de criminels en liberté, « il faut une législation plus réfléchie », est-il indiqué en conclusion de cette note.

En institutionnalisant les effets de la démonstration juridique visant à prouver la légalité et la légitimité de la France libre, les services juridiques dirigés par Cassin, sous différentes appellations, donnent corps sur le terrain du droit à la prétention gaullienne d’incarner, notamment à l’égard des Alliés, la continuité républicaine. Cette institutionnalisation importe du point de vue de la reconnaissance sur un plan international des forces gaullistes, contre ceux qui dans le monde anglo-saxon considèrent que le mouvement du général de Gaulle a un caractère « séditionnaire » et que seul le gouvernement de Vichy est légal, mais aussi au plan intérieur pour appuyer le message de la Résistance et participer à la reconstruction des institutions juridiques, en exil et dans la perspective de la Libération. Après son départ du commissariat à la Justice, où il est remplacé par un autre professeur de droit, François de Menthon, Cassin prend la tête d’un comité juridique créé par l’ordonnance du 6 août 1943, censé jouer le rôle d’un Conseil d’État en exil et préparer la législation à mettre en place après la Libération. Ayant rejoint Alger en octobre 1943, il se voit chargé de présider à l’Assemblée consultative provisoire la commission de législation et de réforme de l’État. Cette activité multiforme vise à convaincre, y compris au-delà de la proto-administration en exil. Dans la continuité de ses émissions d’avant-guerre données à la radio sur le droit des successions (1938‑1939), récemment réédités et présentés par Julien Broch, Cassin intervient sur les ondes de Radio Londres dans une émission intitulée « Honneur et patrie » et publie de nombreux articles dans la presse libre. En 1942, il se voit également confier la direction, alors pensée comme provisoire, de l’Alliance israélite universelle dont le comité central a cessé de fonctionner en métropole. Il dirige jusqu’en 1976 cette institution (dont le premier président en 1863 fut Adolphe Crémieux) qui coordonne un vaste réseau d’institutions scolaires (au nombre de 183 dans 90 villes en 1914) – notamment jusqu’aux années cinquante dans les pays musulmans (Maroc, Algérie, Iran, Turquie…). L’Alliance israélite œuvre plus généralement pour le développement de la pensée juive et leur protection (Emmanuel Lévinas fut à partir de 1945 et pendant 35 ans le directeur d’une de ces écoles parisienne, l’École normale israélite orientale).

La suite est mieux connue : après-guerre René Cassin est nommé vice-président du Conseil d’État, responsabilité qu’il assumera jusqu’en 1960. Il entre également en 1947 à l’Académie des sciences morales et politiques. Parallèlement, sa stature internationale s’étoffe puisque, dans la continuité de sa participation au titre de la France à la commission d’enquête sur les crimes de guerre (1943‑1945), il participe à partir de 1946, notamment avec Eleonor Roosevelt, au groupe chargé de rédiger la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui sera adoptée à Paris en 1948. Il siège dans de nombreuses instances caractéristiques du multilatéralisme d’après-guerre dès leur création, comme l’UNESCO et la Conférence internationale du travail. Sa carrière éminente se poursuit ensuite comme président de 1965 à 1968 de la Cour européenne des droits de l’Homme, mandat au terme duquel il obtient le prix Nobel de la Paix (1968), tout en étant membre du Conseil constitutionnel de 1960 à 1971.

Moins connues, pendant ces années prestigieuses d’après-guerre, sont ses activités en lien avec son rôle dans la France libre, lui qui a rédigé dès octobre 1940 les statuts de l’Ordre de la Libération ! Membre du comité d’honneur de l’association des médaillés de la Résistance, de l’association des Français libres, il adhère aussi au début de l’année 1945 au Mouvement national judiciaire, continuation du Front national judiciaire qui avait progressivement sous l’Occupation, à partir d’un groupe d’origine communiste initié par l’avocat Joë Nordmann, structuré la résistance intérieure dans les milieux judiciaires. La création du MNJ va aller de pair avec celle d’une autre organisation, à vocation internationale cette fois-ci, l’Association internationale des juristes démocrates, rassemblant 123 membres de 24 pays à sa création les 26 et 27 octobre 1946 à Paris. René Cassin accepte d’en prendre la présidence. Toutefois il quittera dès l’été 1951, avec beaucoup d’autres membres non-communistes, le MNJ comme l’AIJD, du fait des tensions de la guerre froide, le caractère transpartisan issu de la Résistance ne permettant pas de surmonter les tensions émergentes au sein d’organisations de juristes encouragées par Moscou de façon sous-jacente. Ses engagements se poursuivent toutefois jusqu’à la fin de sa vie au sein de très nombreuses associations et groupements orientés vers la défense des droits de l’Homme, jusqu’à l’aboutissement que constitue pour lui la fondation à Strasbourg d’un Institut international des droits de l’Homme en 1969, qui abrite aujourd’hui la Fondation René Cassin. Décédé en 1976, René Cassin est entré en 1987 au Panthéon.

Liora Israël, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales

Indications bibliographiques

« Fonds René Cassin (1914‑1976) : situation de R. Cassin en France, 1940‑1943 », Archives nationales, 382AP. Présentation : Fr. Gasnault, C. Sibille, complété par V. Grégoire.

« Fonds René Cassin », Alliance Israélite Universelle, https://www.aiu.org/fr/ren%C3%A9-cassin-1.

Ermakoff Ivan, Ruling oneself out: a theory of collective abdications, « Politics, history, and culture », Durham, Duke University Press, 2008.

Halpérin Jean-Louis, « René Cassin », dans Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, Paris, Presses universitaires de France, 2015.

Maitrot Jean-Claude, « René Cassin », dans Encyclopedia Universalis, https://www.universalis-edu.com/encyclopedie/rene-cassin/.

Pour citer cet article

Israël Liora, « René Cassin, un juriste libre », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/rene-cassin/.