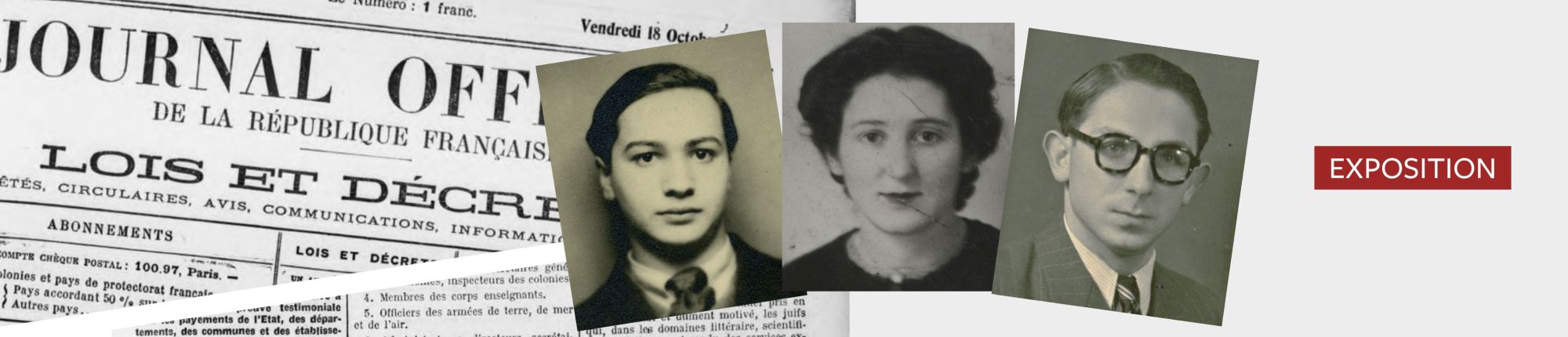

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans les galeries

Des déportés et Des résistants

Les Professeurs de la Faculté de Droit de Paris, les magistrats de la Cour d’Appel de Paris et du Tribunal de première instance de la Seine, les Avocats et les Avoués réunis au sein des Comités du Front National des Juristes, déclarent que les mesures de travail forcé et de déportation prises par le gouvernement de Vichy à l’instigation de l’Allemagne sont illégales et dépourvues de force obligatoire.

Ce tract datant de 1943, signé du Front national des juristes, principale organisation de la résistance judiciaire commence, on le voit, par citer les « Professeurs de la Faculté de Droit de Paris » à l’appui d’une déclaration selon laquelle il est légitime de ne pas se soumettre au Service du Travail Obligatoire mis en place par Vichy. Pourtant, un tel document ne pouvant évidemment être signé – au risque sinon de mettre en danger de mort ses auteurs à l’époque –, rien ne dit que des universitaires aient participé à cette rédaction (l’article défini semblant même suggérer qu’ils l’auraient tous fait de concert…). Néanmoins, la mention de ces juristes de la faculté de droit de Paris donne une information et invite à un questionnement. Tout d’abord, la simple mention de ces spécialistes du droit permet de souligner la légitimation particulière susceptible d’être apportée par leur évocation. Face à un gouvernement de Vichy se présentant comme légal et donc légitime, la remise en cause par un ensemble de juristes praticiens et universitaires de cette prétention à l’occasion de la mobilisation relative au STO peut être considérée comme une manière de s’opposer « au nom du droit » à cette politique de réquisition.

Si la mention de juristes de la faculté de droit de Paris ne signifie pas que certains, et encore moins tous, aient participé à la rédaction de ce texte, il est toutefois attesté que plusieurs d’entre eux se sont bien distingués par leur engagement au sein de la Résistance. Cette mise en évidence, souvent possible après-guerre seulement, ne présage évidemment pas de formes d’engagement restées invisibles à l’issue du conflit. Plusieurs figures de la faculté de droit de Paris de l’époque peuvent être évoquées pour rendre compte de cette participation à un engagement non seulement clandestin, mais aussi illégal et dangereux s’il venait à être démasqué.

Comme pour les autres juristes, les professeurs de droit résistants ont pu l’être au sein d’organisations non spécifiquement juridiques, ou plus particulières à ce milieu, comme le Front national des juristes évoqué plus haut. L’un des membres de l’Organisation civile et militaire fondée par Maxime Blocq-Mascart au printemps 1941, Robert le Balle, est chargé de cours – bien que déjà agrégé depuis 1927 – depuis 1939 à la faculté de droit de Paris. Le Balle fait partie de l’OCM avec plusieurs de ses étudiants dont un jeune homme également amené à devenir un grand juriste, Michel Alliot, et un avocat, Jean-Baptiste Biaggi (ancien de l’Action française, il s’éloignera du gaullisme fervent issu de la Résistance au profit du combat de l’Algérie française, puis rejoindra le Front national). Ce groupe tombe en 1943 suite à une infiltration, conduisant à la déportation puis la mort d’un d’entre eux, Xavier Escartin. Robert le Balle, nommé titulaire d’une chaire de droit civil comparé à Paris en 1943, semble selon plusieurs témoignages avoir poursuivi des activités auprès de l’OCM notamment en Mayenne dont il était originaire, même si ses responsabilités précises peinent à être établies aujourd’hui en détail, faute de dossier d’homologation permettant de préciser ses activités, comme l’a montré Frédéric Audren. Il se voit à la fin de la guerre remobilisé – il l’a déjà été en 1939 – dans la marine en 1944‑1945, mission qu’il assume parallèlement à son activité de professeur de droit à Paris où il a été transféré sur une chaire de droit civil en 1944. Il y enseigne jusqu’en 1969, formant des générations d’étudiants qu’il accompagne notamment à l’agrégation – il sera d’ailleurs en 1965 président du concours d’agrégation de droit privé et science criminelle. Il assure également des cours au Québec entre 1958 et 1963, participant à l’élaboration de programmes doctoraux en droit notamment à l’université Laval, à la suite d’échanges menés dans le cadre de l’association Henri Capitant pour la culture juridique française – nom qu’elle porte à l’époque – dont il deviendra président à partir de 1962.

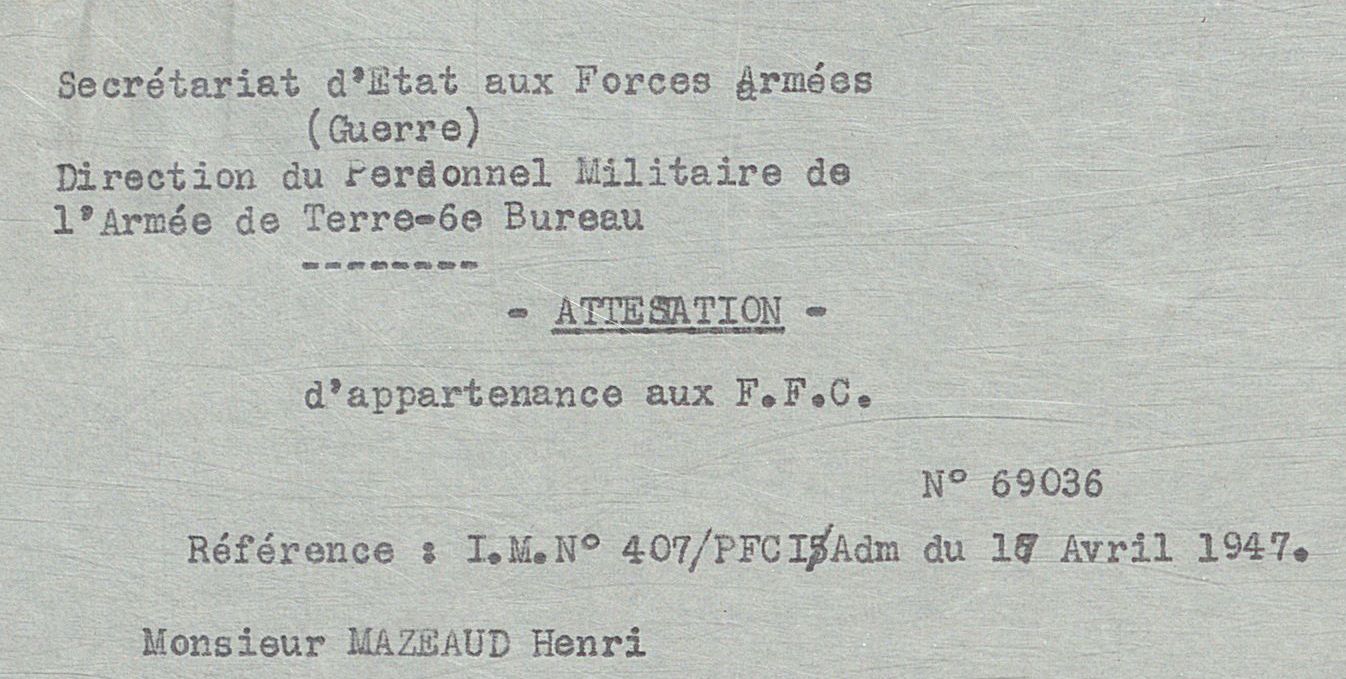

Sous l’appellation de « Frères Mazeaud », on désigne le plus souvent Henri et Léon, professeurs de droit, ainsi que Jean, conseiller à la Cour de cassation, qui en neuf volumes maintes fois réédités ont traité l’ensemble des disciplines du droit civil. Frères jumeaux nés en 1900 dans une grande famille de juristes catholiques, Henri et Léon Mazeaud se distinguent tous deux par leur engagement dans la Résistance. Leurs parcours sont relatés sous le nom énigmatique d’HLJP Mazeaud dans le livre Visages dans la tourmente : 1939‑1945 qui relate la guerre vécue par les quatre frères Henri, Léon, Jean et Pierre Mazeaud. Docteur en droit à l’âge de 21 ans, major de l’agrégation à 26, professeur à Lille puis à Paris après un passage par Varsovie, Henri retrouve après sa démobilisation en 1940 la chaire de l’université de Paris qu’il détient depuis 1939. Entré en résistance dans le réseau Alliance, il en organise l’action pour la Picardie et le Pas-de-Calais puis repart en 1944 « avec une division de Polonais combattre aux Pays-Bas et en Allemagne, où il assiste à leurs côtés à la libération des Polonaises survivantes de l’insurrection de Varsovie, internées à Oberlangen. Léon, l’un de ses frères résistants, est pour sa part arrêté par la police allemande, torturé rue des Saussaies, interné à Fresnes, puis déporté en août 1944 à Buchenwald », dont il revient (voir la notice relative à leur livre Visages dans la tourmente : 1939‑1945 sur le site Ego 39-45. Écrits de Guerre et d’Occupation). Léon est lui aussi professeur de droit à la faculté de droit de Paris. Reçu lui aussi premier à l’agrégation de droit privé mais en 1938, il a comme son frère un début de carrière à l’international (au Caire puis au Japon – dirigeant la Maison franco-japonaise de 1936 à 1939) avant de revenir en 1939 et s’engager comme simple soldat. Fait prisonnier en 1940, il est libéré en 1941 puis nommé à la faculté de droit de Paris en 1942. Il y rejoint le réseau Alliance, et est arrêté à son domicile à la toute fin de la guerre, le 7 juillet 1944, peu après un dernier échange entre les deux frères juste avant que Léon ne récupère les cartes d’état-major, utilisées pour fixer les coordonnées utilisées par la Résistance, qui le compromettent. De retour de déportation, il devient le premier président de la Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance.

Après-guerre, les deux frères Mazeaud incarnent de concert une certaine idée du gaullisme et une certaine idée du droit, notamment au moment de 1968 qui les voit les témoins un peu désolés de l’agitation provoquée par les événements jusque dans la faculté de droit. Léon Mazeaud décède en 1970 d’un accident en montagne. Son frère Henri est entré un an plus tôt à l’Académie des sciences morales et politiques dans la section Législation, droit public et jurisprudence, et décède en 1993.

Léon Julliot de La Morandière est lui aussi un juriste dont le début de carrière est marqué au sceau de l’international. Né en 1885 en Normandie, il opte pour le droit après une jeunesse marquée par la fièvre typhoïde. Docteur à 24 ans en 1909, il passe deux années comme chargé de cours à Alger avant d’obtenir l’agrégation en 1912 et d’être nommé à Rennes. Engagé volontaire malgré sa condition fragile en 1914, il est suite à ses blessures déclaré grand mutilé de guerre. En 1919, il est affecté à Strasbourg, puis à Paris en 1922. Juste avant Mazeaud, il dirige la Maison franco-japonaise de Tokyo de 1933 à 1936. De retour à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, il poursuit sa carrière en se voyant attribuer la direction de l’Institut de droit comparé de la faculté de droit de Paris en 1941. Parallèlement il intègre le réseau Combat. Son activité dans la Résistance est surtout rattachée au « comité des juristes » créé à Paris à l’été 1943 dans la perspective de la Libération. En lien avec le comité général d’études créé par le général de Gaulle, le comité des juristes réunit à Paris quelques individualités – dans un premier temps René Jean Latrille, alors président du tribunal de la Seine et directement sollicité par un émissaire du général de Gaulle, Mornet, président honoraire de la Cour de cassation, et le professeur Julliot de La Morandière, recommandé par l’avocat Séjournan, résistant de la première heure au sein du réseau du musée de l’Homme qui meurt en déportation. Au sein de ce comité sollicité pour apporter son expertise juridique à l’examen des projets législatifs à mettre en place à la Libération, Julliot de La Morandière est plus spécialement chargé d’après le témoignage de Latrille des textes « relatifs aux spoliations et aux enrichissements illicites ». Toutefois, toujours selon la même source, son travail, transmis à Maurice Rolland qui le fait parvenir à Alger, « n’a été approuvé qu’en partie, les membres de la commission parlementaire ayant avoué ultérieurement n’avoir pas bien compris certaines données trop juridiques du projet ». Sa carrière ultérieure est marquée du double sceau de l’excellence académique et de la reconnaissance publique : doyen de la faculté de droit de Paris de 1944 à 1955, il est également nommé au Conseil d’État puis au Conseil constitutionnel, et élu à l’Académie des sciences morales et politiques, tout en voyant consacrée par une multitude de doctorats honoris causa et autres nominations dans des académies étrangères sa spécialisation en droit comparé, jusqu’à sa mort en 1968.

Un dernier professeur de droit qu’il convient de citer pour son activité au sein de la Résistance est Gabriel le Bras. Juriste atypique à la carrière marquée par un ancrage interdisciplinaire, Gabriel le Bras est né en 1891 à Paimpol. Historien du droit spécialiste de droit canonique, formé à Rennes puis à Paris, auteur de deux thèses, il obtient en 1922 l’agrégation de droit dans la section de droit romain et d’histoire du droit. Nommé à Strasbourg, puis à Paris en 1929, il succède deux ans plus tard à Robert Génestal à la chaire d’histoire du droit canonique et est élu à la Ve section de l’École pratique des hautes études sur le même profil. Brièvement mobilisé en 1939 au commandement des forces terrestres françaises, le juriste se distingue doublement sous l’Occupation. Tout d’abord, Gabriel le Bras refuse les « responsabilités que lui propose le gouvernement de Vichy – le rectorat de Rennes en août 1941, mais aussi la mairie du 5e arrondissement de Paris, la direction des cultes ou même un poste de « Conseiller » selon les termes cités par Thomas Hirsch du rapport justificatif à l’octroi de la médaille de la Résistance qui lui est attribuée en janvier 1947. Symétriquement, c’est au sein du Front national universitaire, déclinaison au monde académique du mouvement de Front national initié par le Parti communiste, que s’inscrit son action résistante puisqu’il est l’un des dirigeants de ce mouvement. À ce titre, il est choisi pour prononcer à l’occasion de la réouverture de la Sorbonne le 22 janvier 1945 une « Adresse au Général de Gaulle au nom des Mouvements de la Résistance universitaire ». Cet engagement comme sa surface intellectuelle lui valent de jouer un rôle important dans la refondation des institutions universitaires et notamment au directoire du CNRS à la Libération, tout en poursuivant une carrière académique extrêmement riche. Historien du droit canonique unanimement reconnu par l’Université comme par l’Église, Gabriel le Bras est aussi considéré comme le fondateur de la sociologie religieuse en France, en particulier dans le cadre de la chaire à la VIe section de l’EPHE dont il est titulaire à partir de 1948, initiant des enquêtes empiriques dont l’importance est reconnue aussi bien en sociologie, en géographie et en statistique, en parallèle de sa carrière en histoire du droit à la faculté de droit de Paris dont il est le doyen de 1959 à 1962. Il poursuit ses recherches jusqu’à la fin de sa vie. Son dernier ouvrage, L’Église et le village, rédigé avec son épouse et mère de leurs six enfants, est publié à titre posthume en 1976, six ans après sa disparition.

Liora Israël, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales

Indications bibliographiques

Sur Robert le Balle :

Cholet Didier, Association Henri Capitant, Thémis UM (dir.), Hommage à Robert Le Balle : actes de la journée en hommage à Robert Le Balle organisée à Laval, le 6 novembre 2015, « Thèmes & commentaires », Paris, Dalloz, 2016.

« Les Journées de Turin de l’Association Henri Capitant pour la culture juridique française (Turin, 4-7 juin 1962). », dans Revue internationale de droit comparé, vol. 14, no 4, 1962, https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1962_num_14_4_13490, p. 772‑774.

Audren Frédéric, « Robert le Balle et la Résistance. Note de recherche », document communiqué par l’auteur.

Sur les frères Mazeaud :

Mazeaud H. L. J. P., Visages dans la tourmente : 1939-1945, Paris, Albin Michel, 1946.

Sur Léon Julliot de La Morandière :

« Léon Julliot de La Morandière (1885-1968) », dans Revue internationale de droit comparé, vol. 21, no 2, 1969, https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1969_num_21_2_17398, p. 403‑407.

Sur Gabriel le Bras :

Gaudemet Jean-Philippe, « Gabriel Le Bras (1891-1970) », dans Annuaires de l’École pratique des hautes études, vol. 78, 1969, https://www.persee.fr/doc/ephe_0000-0002_1969_num_82_78_16578, p. 67‑81.

Hirsch Thomas, « Vers un « nouvel Adam » ? », dans Revue d’histoire des sciences humaines, vol. 37, 2020, https://doi.org/10.4000/rhsh.5429, p. 235‑258.

Sur la résistance judiciaire :

Israël Liora, Robes noires, années sombres : avocats et magistrats en résistance pendant la Seconde guerre mondiale, « Pour une histoire du XXe siècle », Paris, Fayard, 2005.

Pour citer cet article

Israël Liora, « Du droit aux actes : des professeurs de la faculté de droit de Paris en résistance », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/les-resistants-a-la-faculte-de-droit-de-paris/.