Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans les galeries

Des déportés et Des résistants

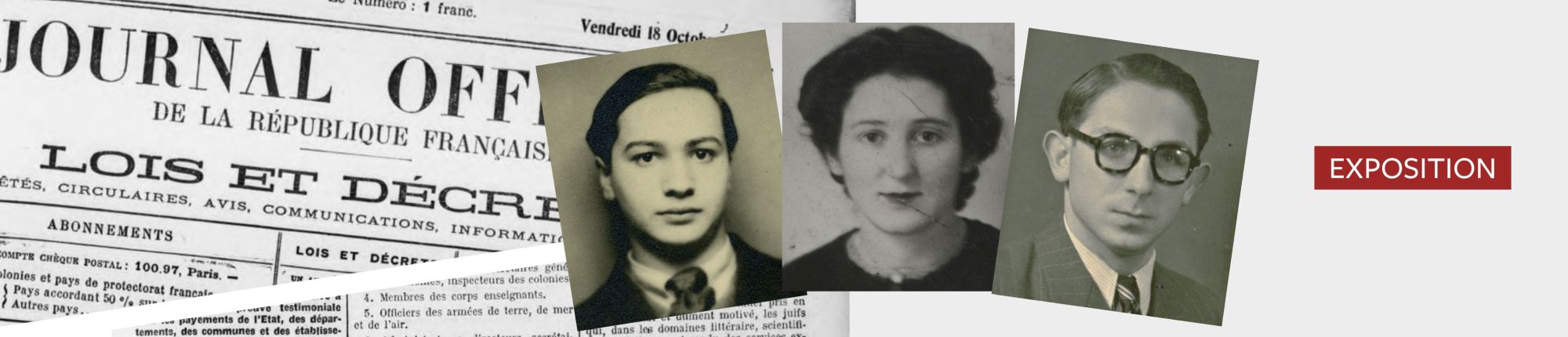

Le nombre précis d’étudiants et d’anciens étudiants de la faculté de droit de Paris morts pendant la Shoah reste une inconnue. Seule certitude, parmi les noms portés sur la plaque commémorative rendant hommage aux étudiants et anciens étudiants de la faculté de droit morts pour la France, douze sont ceux d’étudiants et anciens étudiants déportés vers les camps de la mort parce que juifs et qui n’en sont jamais revenus.

Les premières politiques antisémites du régime de Vichy sont mises en place dès les premiers mois de l’Occupation. Le monde judiciaire est frappé de plein fouet par ces mesures. Par exemple, le 10 septembre 1940, le champ d’application de la loi du 16 août 1940 interdisant l’accès à certaines professions aux personnes nées de père étranger est étendu aux avocats. Cependant, le texte qui préfigure les premières déportations est la loi du 4 octobre 1940 relative « aux ressortissants étrangers de race juive » qui fait suite à la loi instituant le premier « statut des juifs » du 3 octobre. Ces textes sont promulgués par le régime de Vichy alors même qu’aucune demande de l’occupant n’a été effectuée dans ce sens, étant ainsi de purs produits de l’administration pétainiste. En vertu de la loi du 4 octobre, les préfets peuvent ordonner l’internement des juifs étrangers dans « des camps spéciaux ». Cette loi constitue la première étape qui mène à l’assassinat de dizaines de milliers de juifs résidant en France.

Ainsi, durant les premiers mois de l’Occupation, les discriminations et les vexations touchent de plein fouet les juifs en France : interdiction d’exercer et mise en place de numerus clausus en ce qui concerne les professions libérales, les fonctionnaires, la presse, l’armée, la culture, mise sous séquestre des entreprises possédées par des juifs en zone occupée et menaces d’internement forcé pour les juifs d’origine étrangère. Le second « statut des juifs » du 2 juin 1941 vient durcir ces mesures en redéfinissant et précisant qui est considéré comme juif, en réduisant le nombre de professions libérales accessibles aux juifs, en établissant un numerus clausus à l’université et en élargissant les possibilités d’internement des juifs à ceux de nationalité française. À la suite de ce deuxième texte, est promulgué le 16 juillet 1941 un décret qui fixe un numerus clausus limitant à 2 % le nombre d’avocats juifs par barreau.

Le 14 mai 1941 a lieu le premier internement de masse de juifs en France, événement désigné sous le nom de « rafle du billet vert » du fait de la couleur du papier sur lequel était rédigé la convocation envoyée par la préfecture de police de Paris à des milliers de juifs étrangers parisiens. Ces arrestations sont effectuées en application directe de la loi du 4 octobre 1940, l’ensemble du processus ayant été mené par la police française sur demande des autorités d’occupation. 3 700 personnes sont internées dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande.

La loi du 2 juin 1941 ayant autorisé les préfets à interner des juifs de nationalité française, permet la rafle du 20 août 1941. Entre le 20 et le 23 août, 4 232 juifs sont arrêtés dans Paris, parmi eux, près de 1 500 Français dont 42 avocats, tous sont transférés à Drancy. Lors de ces arrestations, aucune distinction liée à la profession, au mérite militaire ou à une ascendance française n’a été prise en compte, malgré les dires du régime de Vichy. Cette proportion d’avocats, au regard de la population générale, s’explique en partie par l’importance donnée par l’idéologie nazie aux fonctions judiciaires. Dès 1934, Carl Schmitt déclare au sujet de l’enseignement du droit « Nous devons libérer l’esprit allemand de toute falsification juive » avant de souligner « la libération que signifie la victoire du national-socialisme pour l’esprit juridique allemand et pour la science juridique allemande ». Bien que ne constituant qu’une poignée d’internés, les avocats juifs sont utilisés par la propagande vichyste durant la fin de l’année 1941. Les quotidien parisiens Paris-Soir et Le Petit Parisien publient en première page des reportages sur ces avocats. Dans l’édition du 12 septembre 1941, le journaliste de Paris-Soir André Chaumet les présente ainsi : « Mais que voyons-nous ? Ma parole, ce sont des huiles. Qui donc disait que seuls les Juifs miséreux faisaient les frais de l’opération ? Alignés là, devant nous, nous les reconnaissons. Ce sont les célébrités du Barreau enjuivé d’hier. […] Tous égaux devant la répression, comme ils le furent dans leurs besognes néfastes aux intérêts du pays, voilà la solution qui s’impose en attendant le règlement d’ensemble du problème juif ». Les derniers mots de ce journaliste ne font que préfigurer les déportations des années 1942, 1943 et 1944.

Le 20 janvier 1942 a lieu à Berlin la conférence de Wannsee durant laquelle est décidée par les plus importants dignitaires du Troisième Reich la mise en œuvre de l’extermination des juifs d’Europe. Entre 1942 et 1944, ce sont ainsi 75 721 juifs vivant en France qui sont déportés vers les camps de la mort, soit 25 % de la population juive du pays. Près de 35 000 vivaient à Paris et en proche banlieue. Le premier convoi de déportés part de France le 27 mars 1942, à son bord, 1 112 personnes, dont seulement dix-neuf reviendront. À la suite d’une seconde conférence tenue à Berlin le 11 juin 1942, rassemblant les principaux responsables allemands de la « solution finale », les déportations s’accélèrent. Alors qu’aucun convoi ne quitte la France entre le 28 mars et le 5 juin, entre juin et septembre 1942, 38 se dirigent vers Auschwitz sur un total de 79 pour toute la durée de la guerre.

Dans ces convois se trouvent trois étudiants de la faculté de droit de Paris, Jacques Brack, Volico Leizerowski et Louise Mayer. Dix anciens étudiants partagent le même sort, Robert Brunschwig, son frère Jacques Brunschwig, Nelly Gaston-Bloch, François Lyon-Caen, Léon Rabinovici, Gaston Weill, André Cahen, Alain Mossé, Jean-Pierre Kahn et Henriette Lipschitz.

Certains de ces anciens étudiants viennent à peine de quitter la faculté au moment où la guerre et l’Occupation bouleversent leurs vies. Jean-Pierre Kahn obtient son doctorat en droit alors que l’armée allemande traverse les Ardennes et encercle les Alliés en mai 1940. Il réside à cette époque à quelques pas du Panthéon, 22 rue Gay-Lussac, avec son père, journaliste, et sa mère, Simone Picard-Brunsvick, avocate, à l’origine de sa vocation. Durant ses années de licence, il côtoie Henriette Lipschitz, étudiante en droit de 1937 à 1939. Ils se marient et elle prend son nom. Il devient avocat, elle institutrice, mais ils ne peuvent demeurer à Paris, et leur fille Françoise naît fin 1943 en Isère. Quelques mois plus tard, le 12 avril 1944, alors qu’ils se cachent dans la petite commune de Corenc, à quelques kilomètres de Grenoble, la maison où ils résident est prise d’assaut par la milice, assistée de membres de la Gestapo et de soldats allemands. Henriette et Jean-Pierre résident alors avec le cousin de ce dernier, André Moch, qui a mené de nombreuses actions de résistance dans la région. André est tué le jour même. Henriette, Jean-Pierre et leur fille sont arrêtés et envoyés à Drancy. Le 29 avril 1944, Henriette et sa fille, Françoise, alors âgée de 4 mois, sont déportées par le convoi no 72 en direction d’Auschwitz-Birkenau. Le 15 mai, Jean-Pierre est déporté en direction de Kaunas en Lituanie. Aucun ne reviendra.

Au moment où Henriette Lipschitz, Jean-Pierre Kahn et leur fille arrivent à Drancy, un de leurs anciens camarades vient lui d’être déporté vers Auschwitz. Alain Mossé entre à la faculté de droit de Paris en même temps qu’Henriette, à la fin de l’année 1937. Il effectue cependant sa dernière année de licence à Grenoble. Ses études finies, il devient chef de cabinet du préfet de Savoie le 12 février 1940. Révoqué du fait de l’entrée en vigueur du premier statut des juifs, il se met alors au service de l’OSE (Œuvre de secours aux enfants) puis de l’UGIF (Union générale des Israélites de France, fondée par le gouvernement de Vichy en novembre 1941), dont il devient le directeur régional à Chambéry. Le 8 février 1944, il est arrêté et envoyé à Drancy. Un mois plus tard, le 7 mars 1944, il est déporté vers Auschwitz.

L’UGIF et la faculté de droit de Paris connaissent un autre drame commun, la mort en déportation de François Lyon-Caen. Fils de Léon Lyon-Caen, premier président de la Cour de cassation, et petit-fils du professeur Charles Lyon-Caen, il obtient sa licence en droit en juillet 1925 puis un diplôme d’études supérieures (DES) de droit privé en 1929 et un DES d’économie politique en 1930. Le 25 juin 1941, il devient avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ce qui fait de lui une exception alors que la législation anti-juive est déjà en vigueur. Dans le même temps, il est un membre très actif de l’UGIF. Il n’échappe cependant pas aux mesures antisémites. Alors qu’il vient de prêter serment, il est pris dans la rafle précédemment évoquée du 21 août 1941, comptant parmi les 42 avocats parisiens arrêtés. Il est interné à Drancy avant d’être libéré six mois plus tard, le 25 février 1942. Il est cependant de nouveau arrêté le 24 août 1943 par des policiers français. Le 2 septembre 1943, il est déporté en direction d’Auschwitz par le convoi no 59.

Parmi les avocats du barreau de Paris une fratrie subit aussi l’horreur nazie. Nelly Gaston-Bloch, née Weill, et son frère, Gaston Weill, sont tous deux étudiants de la faculté de droit de Paris avant de devenir avocats. Gaston Weill obtient sa licence en 1912 et son doctorat en 1916 avant de prêter serment en 1918. Nelly, plus jeune que son frère, s’inscrit à la faculté en 1920 et obtient sa licence en 1924. Tous deux sont victimes de la législation antisémite de Vichy, et sont radiés du barreau. Nelly Gaston-Bloch se réfugie en zone libre et parvient à se cacher pour un temps. Elle est néanmoins arrêtée par la Gestapo à Grenoble le 23 février 1944 avec sa fille puis transférée à Drancy. Déportée le 7 mars 1944, elle est assassinée à Auschwitz dès son arrivée, le 10 mars.

Lors de ses études, puis de sa vie professionnelle au sein du barreau de Paris, Gaston Weill croise sans doute la route d’un de ses confrères et compagnon d’infortune, André Cahen, qui est licencié en droit en novembre 1909, date à laquelle Gaston Weill entame ses études supérieures. André Cahen poursuit son cursus universitaire jusqu’en 1913 et devient avocat. Le hasard rassemble une nouvelle fois les deux hommes, mais cette fois-ci pour le pire. Nés la même année, en 1886, André Cahen et Gaston Weill sont tous deux déportés par le convoi no 36 parti de Drancy le 23 septembre 1942 en direction d’Auschwitz.

Une autre fratrie fréquente la faculté au début du siècle, Jacques et Robert Brunschwig. Jacques Brunschwig obtient sa licence de droit le 25 octobre 1902, son frère, Robert, fait son entrée à la faculté quelques jours plus tard, le 6 novembre. Jacques devient avocat, et Robert sans doute voyageur de commerce, n’ayant pas achevé son cursus en droit. Sur la liste du convoi de déportation qui l’emmène vers Auschwitz il est désigné comme Reisender. Il est arrêté le 20 mai 1943 à Montmorency avant d’être envoyé à Drancy et déporté le 18 juillet 1943 par le convoi no 57. Son frère est lui arrêté à Enghien-les-Bains où il réside alors et déporté le 7 octobre 1943.

Comme pour Robert Brunschwig, la faculté de droit de Paris n’est pas toujours synonyme de réussite académique et professionnelle. Leibu Rabinovici est né en 1909 en Roumanie et émigre en France à une date inconnue. Il francise alors son nom en Léon, bien que certaines sources le désignent comme Léopold, parmi lesquelles la liste du convoi de déportation. Il s’inscrit en licence en 1933, 1934 et 1935 mais n’obtient pas de résultats suffisants. Il semble cependant qu’il poursuit son cursus dans une autre faculté car quand il est déporté depuis Drancy le 19 juillet 1942, il se déclare avocat, et réside à Bordeaux avant son arrestation.

Dans le convoi qui emmène Leibu Rabinovici vers la mort, se trouve un jeune homme, lui aussi d’origine roumaine, qui s’est assis un jour sur les mêmes bancs que lui. Celui-ci n’a cependant pas eu la chance de pouvoir finir ses études. Volico – parfois appelé Votice – Leizerowski (ou Leizerovschi) naît le 17 janvier 1920 à Rascani en Roumanie. À une date inconnue, il émigre en France avec sa famille, dont sa mère, Marianne Leizerovschi, née Raizman. Ses parents sont alors marchands forains et s’installent au numéro 12 d’une petite impasse du 19e arrondissement de Paris, aujourd’hui disparue, le passage Puebla. Volico obtient un baccalauréat ès lettres en 1938 et s’inscrit à la faculté de droit de Paris en novembre 1939. Il est admis en deuxième année à l’automne 1940. C’est alors qu’il décide de s’engager contre l’occupant. Avec des camarades il participe activement à l’organisation de la manifestation du 11 novembre 1940. Cette manifestation interdite rassemble près de 3 000 étudiants et lycéens place de l’Étoile pour une commémoration en marque de défi et d’opposition aux autorités d’occupation. L’origine du mot d’ordre ayant mené à ce rassemblement est disputée et il semble s’agir d’une réaction spontanée de la part de la jeunesse parisienne. Cependant, Maurice Berlemont, qui est alors responsable des Jeunesses communistes de Paris, rapporte que l’initiative de la manifestation émane d’étudiants de la faculté de droit. Le sort de Volico Leizerowski semble confirmer ces dires. Le 9 janvier 1941, il est arrêté par des agents du commissariat de police du 19e arrondissement à la suite d’une dénonciation. Jugé, il est condamné à une année de prison et emprisonné à Fresnes. Alors qu’il a purgé sa peine, il est extrait de la prison de Fresnes et transféré à Drancy. Il déclare toujours être étudiant aussi bien devant les services de police, dont les fichiers en témoignent, que lorsqu’il est interné à Drancy. Le 19 juillet 1942, il est envoyé vers Auschwitz par le convoi no 7 avec 999 autres personnes, dont Leibu Rabinovici.

Le sort de Volico Leizerowski aurait-il pu être différent ? La détermination des occupants et de la police française permet d’en douter. Le 24 septembre 1942, 1 574 juifs roumains sont arrêtés à Paris et en proche banlieue. Parmi eux, se trouve sans doute la mère de Volico. Marianne Leizerovschi est en effet déportée à Auschwitz par le convoi no 38 du 28 septembre 1942, qui comprend de nombreuses personnes arrêtées lors de la rafle du 24 septembre. Sur 904 personnes composant ce convoi, 733 sont gazées dès leur arrivée, dix-huit reviendront, mais pas Marianne Leizerovschi. Sans son neveu, Adolphe Raizman, cousin germain de Volico, l’histoire de celui-ci aurait sans doute été oubliée. Les archives de la préfecture de police ne fournissent que son nom, sa date de naissance et sa profession. C’est Adolphe Raizman qui, dans une lettre envoyée à la faculté de droit de Paris, rapporte l’histoire de son cousin.

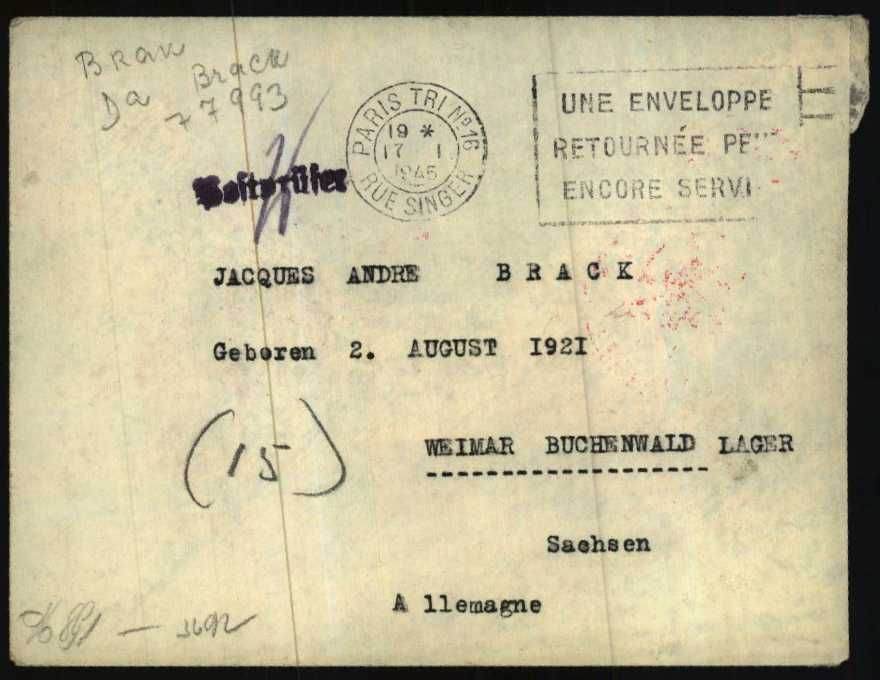

L’histoire de ces étudiants est aussi une histoire de parcours qui se croisent et qui ne se ressemblent pas. Alors que Volico Leizerowski entre à la faculté de droit en 1939, à ses côtés un jeune homme nommé Jacques Brack y fait aussi ses premiers pas. Tous deux viennent de mondes totalement opposés mais se retrouvent côte à côte dans un amphithéâtre. Fils d’André Brack, un banquier, Jacques Brack passe une partie de sa jeunesse à Londres et y obtient son baccalauréat, au lycée français. En parallèle de ses études de droit, il est aussi élève de l’École libre des sciences politiques. Son parcours est exemplaire, licencié en droit le 12 juin 1943, il entame la préparation d’un doctorat à la fin de la même année et prévoit de se présenter à l’agrégation. Le lendemain du débarquement en Normandie, il décide cependant de rejoindre la Résistance. Ce choix est évidemment lié à la volonté d’accélérer la libération du pays mais peut aussi s’expliquer par l’arrestation et l’internement de son père en 1943. André Brack arrive à Drancy le 17 septembre 1943 et est affecté au service de confection des matelas. Pour une raison qui reste inconnue, il est libéré le 1er octobre de la même année. Bien que cet épisode connaisse une fin heureuse, il a pu donner l’impression au jeune Jacques que l’étau se refermait de plus en plus, alors même qu’il avait indiqué le 24 mars 1943 sur le bordereau joint à son dossier universitaire être « de nationalité française et ne pas être de race juive ». Ainsi, il rejoint un maquis en Sologne le 7 juin 1944 et intègre un corps franc nommé « Libertés », au sein duquel il prend la tête d’une section. Mais le 10 juin, près de la Ferté-Saint-Aubin, alors qu’un groupe de jeunes gens viennent rejoindre le maquis, ils sont arrêtés par des membres de la SS informés par un agent infiltré. Plus de quarante jeunes résistants, tous étudiants ou lycéens, sont fusillés. Jacques Brack s’est alors réfugié dans les bois avec une vingtaine de camarades, les SS les arrêtent après avoir ratissé la forêt. Avec treize autres maquisards il est envoyé à la prison d’Orléans avant d’être transféré à Compiègne, de là il est déporté à Dachau le 2 juillet 1944 et finalement au camp de Neckarelz. Après plusieurs mois de détention il meurt d’épuisement et de maladie le 25 novembre 1944. Ses tortionnaires ont-ils su que Jacques Brack était juif ? Cette question reste sans réponse, il est néanmoins inhumé dans un cimetière israélite.

Au moment où Volico Leizerowski et Jacques Brack entrent à la faculté de droit de Paris, une jeune femme vient d’y obtenir sa licence en droit. Louise Mayer a 24 ans quand elle sort licenciée de la faculté en 1939. Elle réside alors au 14 avenue de la Grande Armée dans le 17e arrondissement de Paris. Elle croise sans doute Henriette Lipschitz et Jean-Pierre Kahn sur les bancs de la faculté, tous trois étant étudiants lors des mêmes années. Louise Mayer est la fille de Pauline Wellhoff et d’Arthur Mayer, père qu’elle n’a jamais connu, tué au combat lors de la Première Guerre mondiale. Elle a un frère, Roger Mayer, et une sœur, Yvonne Caroli. La guerre semble avoir empêché Louise Mayer de poursuivre ses études de droit. En effet, dès le début de l’Occupation elle quitte Paris et s’installe à Lyon au 107 cours Lafayette où elle s’engage en tant qu’assistante au sein de l’Œuvre de secours aux enfants. Le 20 ou le 22 mars 1943, elle est arrêtée par la Gestapo à son domicile du cours Lafayette à la suite d’une dénonciation. Elle est détenue à la prison de Montluc avant d’être transférée à Drancy puis déportée vers Auschwitz par le convoi no 62 du 20 novembre 1943 qui compte 1 200 personnes. Au côté de Louise Mayer se trouvent d’autres membres de l’Œuvre de secours aux enfants, notamment les assistantes sociales Nicole Weil-Salon et Huguette Wahl, mais aussi la résistante Madeleine Lévy, petite fille d’Alfred Dreyfus. De ces quatre jeunes femmes, aucune ne survit, seules vingt-neuf personnes du convoi no 62 ressortent vivantes des camps de la mort. La volonté de Louise Mayer de poursuivre ses études se retrouve jusqu’au dernier voyage de sa vie, sur la liste du convoi de déportation qui l’emmène vers la mort, elle se déclare Studentin.

Qu’il s’agisse de Louise Mayer, Volico Leizerowski ou Jacques Brack, tous voient leur vie étudiante arrêtée par les affres de la guerre et de la barbarie nazie. Déjà en danger du fait de leur origine, tous trois décident de faire face. Dès les premiers mois de l’Occupation, Volico se lève contre l’occupant dans un pays qui vient de l’accueillir. Louise Mayer perd la vie en protégeant ceux qui ne pouvaient se défendre seuls. Et Jacques Brack, alors qu’il est promis à un avenir brillant, qu’il est parvenu à cacher ses origines, n’hésite pas à prendre les armes en compagnie d’autres étudiants dès l’annonce du débarquement en Normandie.

Les victimes de la Shoah ayant étudié à la faculté de droit de Paris ou y étudiant au début de la guerre constituent cependant une exception parmi tous les étudiants et anciens étudiants de la faculté morts durant la Seconde Guerre mondiale. C’est parmi eux que se trouvent les plus anciens diplômés comme Jacques Brunschwig mais aussi les seules femmes ainsi que la plus grande part de Français naturalisés. Cette diversité parmi les victimes est évidemment due au fait que la déportation s’est faite sur la « race » sans discerner âge ou sexe, mais en discernant selon le pays de naissance, tout du moins dans un premier temps.

La question demeure cependant du nombre de noms perdus à jamais et qui ne peuvent figurer sur aucune plaque commémorative et ne seront prononcés durant aucun hommage. Henriette Lipschitz aurait pu faire partie de ceux-là. Quelques mots lapidaires retrouvés dans les archives de la faculté de droit de Paris permettent de reconstruire un morceau de sa vie, elle fut étudiante à la fin des années trente à la faculté et y rencontra sans doute son mari et père de sa fille, tout cela résumé par une phrase laconique « ajouter sur la plaque 39‑45 Henriette LICHWITZ [sic] épouse KAHN ». Son nom n’a jamais été apposé sur la plaque commémorative rendant hommage aux étudiants et anciens étudiants de la faculté de droit morts pour la France entre 1939 et 1945 pour une raison inconnue.

Enfin, il nous est impossible ici de faire le compte de ceux qui auraient pu, si l’horreur nazie les avait épargnés, un jour entreprendre des études au sein de la faculté de droit de Paris. Que ce soit Simone Veil, Robert Badinter, Georges Kiejman ou Samuel Pisar, tous ont passé un jour les portes du hall Saint-Jacques après la guerre. Cachés en France ou revenus de l’enfer, tous, qu’ils aient été magistrat, professeur, avocat ou ministre, ont marqué le droit, français et international, et ont influencé de nombreuses générations d’étudiants au fil des années. Leur souvenir ne peut que renforcer celui des disparus, qui n’ont même pas eu la chance de pouvoir choisir leur avenir et dont les noms nous resteront pour toujours inconnus.

César Targowla, doctorant à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Indications bibliographiques

« La base de données centrale des noms des victimes de la Shoah », Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah.

« Ensemble de listes dactylographiées du 16/07/1943 au 12/12/1943 des internés au camp de Drancy », Mémorial de la Shoah, CCCLXXVI-12.

« La Faculté de Droit de Paris et la guerre (1939‑1945, Algérie, Indochine) », Archives de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« Fichiers de la Préfecture de police de la Seine et des camps de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande (dits « fichiers juifs »). Sous-série F/9 », Mémorial de la Shoah, F/9/5605‑F/9/5788.

« Fonds Notre-Dame de Sion », Mémorial de la Shoah, DI(1‑264).

Badinter Robert, Un antisémitisme ordinaire : Vichy et les avocats juifs, 1940-1944, Paris, Fayard, 1997.

Marrus Michael R., Paxton Robert O., Vichy et les Juifs, « Diaspora », Paris, Calmann-Lévy, 2015.

Pour citer cet article

Targowla César, « Étudiants et anciens étudiants de la faculté de droit de Paris victimes de la Shoah », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/les-etudiants-deportes/.