Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

Entre contrainte et adhésion : la faculté de droit, Vichy et l’occupant

L’évolution des effectifs

La vie étudiante à la faculté de droit de Paris entre 1939 et 1944 est marquée par le poids des circonstances et de la guerre ; pourtant, certaines des évolutions de la faculté de droit confirment des évolutions de plus long terme, en partie extérieures au lourd contexte de l’Occupation. Les effectifs étudiants connaissent une augmentation considérable pendant la guerre, qui confirment l’attraction ancienne de la faculté parisienne malgré les difficultés de la période. Le mouvement de massification n’est que brièvement interrompu en 1940‑1941, en raison du nombre de prisonniers, mobilisés ou bloqués en zone libre qui ne peuvent s’inscrire normalement. Cette année-là, les 5 000 étudiants mentionnés par Ripert dans son discours de rentrée le 5 novembre 1941, ou les 7 222 indiqués dans les statistiques, représentent un nombre notablement plus bas que les effectifs d’avant-guerre qui dépassaient les 10 000 étudiants. Très vite, pourtant, ce dernier chiffre est rattrapé : 10 131 étudiants sont inscrits en 1941‑1942, dont plus de 7 000 en licence ; 14 803 en 1942‑1943, chiffre jamais atteint depuis la création de la faculté de droit en 1804, se déclinant en 3 689 étudiants de capacité, 9 229 de licence et 1 885 en doctorat. L’augmentation des effectifs de capacité est de 363 % de 1939 à 1943, sans augmentation équivalente du nombre de professeurs, ce qui rend la charge d’examens très lourde et pose des problèmes immobiliers croissants pour l’accueil des étudiants, alors que les projets d’extension sur le site du collège Sainte-Barbe, envisagés depuis plusieurs années, ne se concrétisent pas. Le doyen Ripert envisage sinon de restreindre l’accès (ce qui porterait surtout sur le doctorat), du moins de mieux distinguer la formation généraliste et la formation professionnelle en introduisant une année de spécialisation.

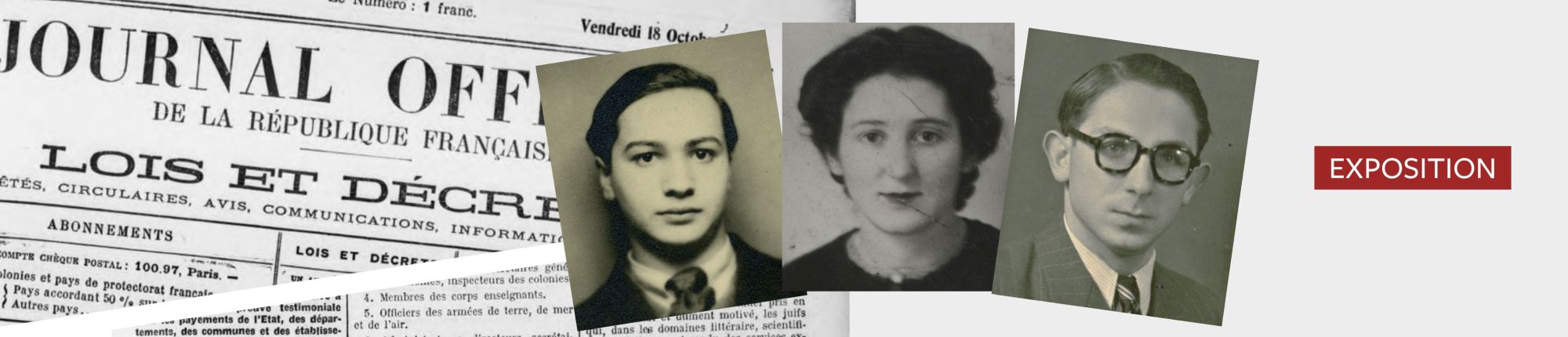

Les restrictions effectives à l’inscription des étudiants restent avant tout de nature politique, liées aux mesures discriminatoires du régime de Vichy envers les étudiants juifs. Si elle ne leur interdit pas l’accès à l’université, la loi du 21 juin 1941 impose que la proportion d’étudiants juifs ne dépasse pas 3 % des étudiants non-juifs inscrits l’année précédente (les circulaires ministérielles rendent prioritaires les juifs français sur les juifs étrangers). Une commission de cinq professeurs doit examiner les demandes. Composée à Paris de René Morel, Henri Donnedieu de Vabres, René Maunier, Georges Scelle et Maurice Grandclaude, elle ne semble pas statuer dans la mesure où le nombre de demandes d’inscription est inférieur au quota ; l’obligation pour les étudiants juifs de se signaler en vue de leur inscription a cependant dû en dissuader plusieurs d’effectuer les démarches.

En ce qui concerne les étudiants étrangers, leur nombre diminue par rapport à l’avant-guerre et la faculté parisienne perd son potentiel d’attraction (la proportion d’étudiants étrangers y diminue plus fortement que dans les facultés de province). Les contraintes de déplacement dues à la guerre s’ajoutent aux restrictions qui affectent les ressortissants des pays en guerre avec l’Allemagne, comme les Britanniques. La collaboration avec l’Allemagne ne produit à l’inverse pour ainsi dire aucun effet : seulement trois étudiants allemands sont inscrits en 1942‑1943, sur un total de 154 étudiants étrangers. Cette même année, les 25 Roumains représentent le plus fort contingent, suivis des Polonais et des Russes (12), des Chinois et des Belges (10), des Turcs, des Grecs et des Suisses (7). Beaucoup d’étudiants étrangers étaient sans doute présents en France avant-guerre (comme les Russes), se retrouvant parfois dans l’impossibilité de quitter la France ; il faut également tenir compte d’étudiants français qui apparaissent dans les statistiques des étrangers du fait des dénaturalisations pratiquées par le régime de Vichy.

Le régime des études en période de guerre : entre adaptation aux circonstances et évolutions de long terme

La situation de guerre, puis d’occupation, entraîne des perturbations multiples sur le fonctionnement de la faculté de droit pour les étudiants. La session ordinaire de juin 1940, qui n’a pu se tenir en raison de l’invasion allemande, est remplacée par des sessions spéciales en août et septembre 1940 (sous forme exclusivement écrite, ayant accueilli respectivement 1 100 étudiants et 400). En plus de la session ordinaire d’octobre, une session extraordinaire devait se tenir le 14 novembre 1940 pour les étudiants démobilisés (sous forme écrite), avant que les autorités d’occupation ne décident de fermer l’université.

La principale perturbation du fonctionnement facultaire tient au nombre important d’étudiants inscrits mobilisés ou prisonniers, parfois blessés. Le ministère adopte régulièrement des circulaires organisant les conditions d’étude des étudiants démobilisés ou libérés de captivité : celle du 16 juin 1941 prévoit qu’ils peuvent prendre des inscriptions cumulatives à leur retour de captivité (les inscriptions sont normalement trimestrielles, ce qui impose de se rendre à Paris au moins une fois par trimestre) et passer leurs examens lors d’une session ultérieure (sans repayer les frais d’inscription) ; des séries complémentaires sont organisées, ainsi début janvier 1942 pour les étudiants inscrits pour 1940‑1941 avant le 1er novembre 1941 (soit aux dates régulières, soit cumulativement par autorisation spéciale), qui concerne les mobilisés comme les prisonniers de guerre rapatriés. Des sessions spéciales sont envisagées à nouveau en 1942 pour les étudiants prisonniers pendant plus d’un an, ainsi que pour les hospitalisés ou les mobilisés en convalescence (adaptant les mesures à la durée de captivité ou d’empêchement). De même, l’ouverture des concours d’agrégation en 1941 pour l’histoire du droit et le droit privé ne se fait que sur la moitié des postes vacants, afin de préserver les chances des aspirants agrégatifs prisonniers. Ces mesures, décidées par le ministère, ne sont pas spécifiques à Paris ; mais compte tenu des effectifs parisiens, elles jouent un rôle considérable pour maintenir plusieurs centaines d’étudiants en droit dans le rythme normal de leurs études.

Au-delà des enjeux d’organisation universitaire, la faculté s’efforce de développer une action en faveur des prisonniers de guerre, thème important de la propagande de Vichy et préoccupation centrale de beaucoup de professeurs, eux-mêmes touchés par la situation de James et Amiaud et de collègues d’autres facultés. En février 1941, la commission présidée par Julliot de La Morandière chargée d’examiner l’aide que la faculté pourrait apporter aux étudiants prisonniers en envisage deux formes : des colis de vêtements et de vivres (ce qui serait difficile à mettre en place), ou l’envoi de cours et de livres grâce au soutien du Secours universitaire de l’académie de Paris et du Centre d’entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers (installé dans les mêmes locaux que l’UNEF, qui participe à sa gestion). L’aide directe apportée par la faculté reste limitée (l’envoi de livres collectés par les professeurs à leurs deux collègues prisonniers) ; la faculté s’associe également, sans en être à l’initiative, à une coordination des facultés et établissements d’enseignement pour envoyer des plans de cours aux étudiants prisonniers.

Cette aide ne va pas jusqu’à remettre radicalement en cause le fonctionnement de la faculté et ses principes corporatifs. Pour la majorité du corps professoral, les facilités offertes aux prisonniers pour les examens ne doivent pas conduire à donner l’équivalence entière aux nombreux cours qui se sont développés dans les camps de prisonniers ; la faculté se prononce en juin 1941 pour limiter au maximum à la moitié de leur durée normale la prise en compte de ces cours et pour ne pas autoriser les non-bacheliers qui auraient suivi les cours de droit dans les camps à continuer leurs études juridiques une fois libérés. Au même moment, les discussions sur la réforme de la licence et les conférences obligatoires ou sur le doctorat manifestent la volonté d’élever le niveau, sans rendre les études de droit totalement perméables à la situation politico-militaire et au nombre important d’étudiants prisonniers. Malgré ces réticences, les examens en droit passés dans les oflags sont ainsi pour l’essentiel validés automatiquement après la Libération et le retour des prisonniers.

Parallèlement à ces mesures dictées par les circonstances, certaines adaptations plus ou moins importantes des études transforment progressivement le rapport des étudiants à la faculté parisienne. Depuis le xixe siècle, la faculté de Paris était une faculté d’inscription, où une proportion importante, voire majoritaire, d’étudiants ne venait sur place que quelques jours par an, au moment des inscriptions et des examens, malgré les efforts pour augmenter l’assiduité. Le nombre d’étudiants n’habitant pas Paris, recensé au moment de la fermeture de l’université à l’automne 1940, montre que la résidence parisienne ne concernait qu’une partie des inscrits, contrairement aux facultés de province aux effectifs plus réduits. Plusieurs mesures prises au moment du régime de Vichy induisent cependant une présence plus importante à Paris : l’introduction des conférences (travaux dirigés) obligatoires par la loi du 30 octobre 1940, à l’initiative de Ripert lors de son passage au ministère, l’éducation physique obligatoire pour les étudiants de licence de première année à partir de 1942 ou encore la visite médicale instituée en 1942. Il devient plus difficile pour les étudiants de résider en dehors de Paris ou d’avoir des activités parallèles (professionnelles ou universitaires), sauf à solliciter une dispense. On comprend aussi les réticences à ouvrir trop largement les portes aux étudiants démobilisés, dès lors que le contrôle professoral ne peut pas s’exercer.

Maintenir l’ordre étudiant dans la faculté

Pendant l’Occupation, les autorités de la faculté de droit et du rectorat sont motivées par une préoccupation principale : éviter tout trouble étudiant dans la faculté comme en dehors pour éviter à tout prix la remise en cause de l’autonomie corporatiste, voire la fermeture. Une des premières demandes de Gidel en tant que recteur vise à obtenir du commandement militaire d’occupation de ne pas apposer d’affiches allemandes sur les murs des établissements scolaires, afin d’éviter les troubles ou les manifestations (lettre de Gidel, 31 octobre 1941). Du côté de la faculté de droit, l’attitude de Ripert demeure complexe. Partisan résolu de la « Révolution nationale », celui-ci affiche le ralliement de la jeunesse étudiante au régime de Vichy comme un objectif dans les discours de début d’année ou de remise des prix. Il en appelle à l’esprit de sacrifice, au sens de l’effort et de la discipline (18 décembre 1941), soulignant le rôle à venir des juristes pour « rétablir l’ordre, assurer l’autorité, classer les hommes, réglementer les professions, assurer la production des richesses, dominer le pouvoir de l’argent, récompenser le travail, apaiser les luttes sociales ». La « Révolution nationale » est un « renversement des puissances et des valeurs », qui respecte la tradition tout en s’en éloignant et oriente la France vers un esprit nouveau (10 décembre 1942). Ces manifestations de pétainisme s’ajoutent à divers événements, comme l’organisation d’une quinzaine coloniale en 1942, décidée partout en France et organisée par Maunier à la faculté de droit, ou l’envoi d’une délégation d’étudiants à Vichy pour rendre hommage à Pétain. Elles relaient les actions mises en place pour l’encadrement des étudiants, par exemple avec la création de la maison du droit, inaugurée en mai 1941 rue Gay-Lussac, qui s’inscrit dans un projet plus vaste de diffusion de la « Révolution nationale » auprès de la jeunesse étudiante, et propose activités et œuvres d’entraide pour les étudiants en droit.

L’agitation étudiante hostile au régime et à l’occupation allemande, présente dès la manifestation du 11 novembre 1940, devient pourtant croissante, notamment lors de la dernière année d’Occupation, malgré les instructions ministérielles qui se multiplient pour interdire toute introduction ou distribution de tracts à l’intérieur des facultés, particulièrement dans les facultés de droit, sous peine d’exclusion des étudiants concernés (circulaire d’Abel Bonnard du 14 mars 1944). Elle vise certains professeurs en raison de leur position proche du régime de Vichy. Joseph Barthélemy, ministre de la Justice jusqu’en mars 1943, revient à la faculté de droit à l’automne 1943. Lors de son cours de doctorat du 6 janvier 1944, un étudiant crie à plusieurs reprises à destination de Barthélemy, d’après le rapport de Ripert conservé aux Archives nationales (cote AJ/16/7117) : « assassin, sortez-le », plus crûment d’après les tracts résistants évoquant l’incident : « Hitlérien ! Assassin ! Marchand d’otages ! ». Quatre ou cinq autres étudiants se précipitent vers Barthélemy et l’enroulent dans un drapeau à croix gammée, avant de s’enfuir. En juin 1944, de nouveaux signalements sont faits à propos de ce cours sans qu’il semble y avoir eu de nouvel incident. L’affaire n’est pas évoquée dans l’assemblée de la faculté et le doyen, qui fait accompagner Barthélemy d’un appariteur jusqu’à la fin du semestre, s’efforce de limiter la publicité donnée à l’incident. De façon plus diffuse, l’agitation étudiante prend la forme de la diffusion de tracts résistants (mais aussi parfois de tracts favorables à la collaboration, émanant par exemple des « Jeunes de l’Europe nouvelle », affiliés au groupe « Collaboration »), de plus en plus fréquente à partir de 1943, ce qui suscite des signalements réguliers du doyen.

Face à ces incidents, la position de Ripert se résout à cette alternative : affirmer soit que les troubles sont dus à des éléments extérieurs à l’université, soit que la participation d’étudiants en droit s’explique par la coutume des charivaris universitaires sans portée politique. Que ce soit stratégie consciente ou auto-persuasion sur l’attitude des étudiants (dont Ripert dénonce par ailleurs souvent dans ses discours l’apathie et le manque d’enthousiasme pour les transformations politiques en cours), cette attitude cherche à écarter les interventions extérieures dans le fonctionnement de la faculté ; Ripert transmet une vision dépolitisée du public étudiant de la faculté, qui inscrit celui-ci dans un espace illusoirement détaché des circonstances extérieures.

Les ingérences du gouvernement de Vichy ou des autorités allemandes, directes ou indirectes, sont pourtant nombreuses et tendent à marginaliser la position du doyen sur la police de son établissement. Ainsi, Ripert est convoqué le 27 novembre 1943 par la Sûreté allemande pour s’expliquer sur l’intervention d’étudiants lors du cours de Raymond Monier (droit romain) le 11 novembre 1943, qui a autorisé (malgré les consignes) une minute de silence. Un agent de police français a assisté au cours à l’insu du doyen et fait un rapport signalant l’incident. Ripert minimise la portée politique de l’agitation (pourtant à la date commémorative de l’Armistice de 1918 et de la manifestation de 1940), la ramenant à un classique chahut étudiant de début d’année universitaire et au manque d’autorité du professeur. Il n’empêche, le recteur Gidel proteste auprès de la préfecture de police contre l’intrusion d’agents dans la faculté sans l’autorisation du doyen, en charge de la police de la faculté (la préfecture signalant en retour qu’elle a disposé d’autres sources que celles de son agent), et se plaint à Ripert d’avoir dû faire un signalement au ministre Bonnard, qui aurait pu être évité si les accès aux amphithéâtres étaient mieux surveillés. En mars 1944, un billet invitant les étudiants à organiser un chahut avec les indications pour ne pas se faire arrêter suscite également un signalement, minimisé par Ripert dans un courrier du 14 mars 1944 adressé à Gidel ; il n’y voit que des rivalités étudiantes entre facultés et des incidents circonscrits à la première année et à la surcharge des amphithéâtres. Une note interne du même jour signale cependant l’intervention régulière d’étudiants « d’inspiration communiste » pour y distribuer des tracts et une bagarre qui aurait eu lieu le 1er mars à la suite de l’intrusion d’étudiants en médecine ayant protesté dans la faculté de droit contre l’occupation allemande et le gouvernement de Vichy. Ces diverses actions entraînent le renforcement du personnel de surveillance de la faculté.

Quelques jours plus tard, le 18 mars 1944, le ton de Ripert se fait plus inquiet dans son signalement d’un incident lié au service du travail obligatoire (STO). La mise en place du STO par la loi du 16 février 1943 a obligé les jeunes des classes 1940‑1942 à un service de deux ans en Allemagne, avec un report possible au 1er septembre 1943 pour les étudiants. Dès la rentrée 1943, la tension s’est accrue dans les universités, le gouvernement affichant la fermeté (une circulaire de Laval impose des sanctions sévères à ceux qui se soustrairaient au STO) tout en envisageant des aménagements d’études (inscriptions cumulatives et sessions spéciales d’examens, comme pour les étudiants prisonniers, ou prise en compte de 9/10 des notes comme emportant la réussite). Le 11 décembre 1943, Ripert a fait allusion dans son discours de remise des prix aux « travailleurs qui ont quitté la France » tout en appelant à l’espérance. Mais l’agitation devient croissante parmi les étudiants, d’autant que la mise en place du STO fait basculer dans la Résistance certaines associations étudiantes jusque-là favorables au régime de Vichy ou attentistes ; les tracts hostiles se multiplient et Ripert est mis en cause en mars 1944 par des étudiants pour des affiches relayant des instructions ministérielles à ce sujet. Le 18 mars, l’intervention d’un petit groupe armé de matraques, cherchant à s’emparer des registres, suspend les opérations de recensement des étudiants soumis au STO ; Ripert implique des personnes extérieures à la faculté et affirme que les étudiants en droit acceptent dans l’ensemble le STO, mais leur attitude évolue désormais de façon croissante en hostilité vis-à-vis du régime de Vichy.

L’année 1943‑1944 marque aussi le retour de la guerre sur le sol français, avec les bombardements alliés, puis la progression des troupes après le débarquement en Normandie. Les bombardements sont évoqués en assemblée pour la première fois en octobre 1943, à propos d’étudiants touchés dans leur lieu de résidence, en dehors de Paris. Lors du premier semestre 1944, la fébrilité du ministère devient sensible ; en février 1944, il recommande aux établissements universitaires de ne pas annoncer trop tôt les dates d’examen pour ne pas être obligés de se déjuger « En raison de l’instabilité générale qui empêche toute prévision assurée de l’avenir, même le plus proche ». La session de juin 1944 est perturbée par les alertes aériennes qui obligent les étudiants passant les écrits à se rendre dans les abris ou, le plus souvent, dans la cour de la faculté, avant de regagner leur place à la fin de l’alerte. Ces mesures apparaissent insuffisantes tout à la fois pour sécuriser les étudiants et éviter la communication entre eux. De fait, les résultats de la session de juin 1944 montrent des taux de réussite des présents élevés et un nombre d’ajournement également très haut, compte tenu du nombre d’étudiants n’ayant pu se rendre aux examens à cause des combats et des mesures drastiques de contrôle des déplacements qui suivent le débarquement de Normandie. À ces conditions de plus en plus précaires s’ajoutent les nombreuses arrestations, touchant étudiants comme professeurs (parmi ceux-ci, en juin 1944, Gaston Lagarde, professeur à Rennes et chargé de cours à Paris, et Léon Mazeaud, arrêté le 7 juillet 1944 et déporté à Buchenwald).

Guillaume Richard, professeur d’histoire du droit à l’université Paris Cité

Indications bibliographiques

« Rapports du doyen de la Faculté de droit de Paris en conseil académique, sessions de décembre 1883 à décembre (manquant 1886, 1896, 1898, 1901) », Archives nationales, AJ/16/1786.

« Registre de délibérations du conseil et de l’assemblée de la faculté de droit : 29 octobre 1940‑13 décembre 1947 », Archives nationales, AJ/16/1803.

« Académie de Paris. Archives rectorales relatives à la guerre de 1939‑1945 (1939‑1945) : incidents dans les établissements », Archives nationales, AJ/16/7117.

« Guerre de 1939‑1945. La France et la Belgique sous l’occupation allemande (1940‑1944). Les fonds allemands conservés aux Archives nationales », Archives nationales, AJ/40/566.

Balazard H. et alii (dir.), Études de droit allemand : Mélanges Oflag II B, Paris, LGDJ, 1943.

Fischer Didier, « Les étudiants et la Résistance », dans Matériaux pour l’histoire de notre temps, vol. 74, 2004, https://doi.org/10.3406/mat.2004.977, p. 20‑28.

Gillabert Matthieu, « Paris la souricière ? L’organisation de la mobilité étudiante dans la capitale pendant la Seconde Guerre mondiale », dans Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 37, nos 1‑2, 2021, https://doi.org/10.4000/remi.18622, p. 277‑302.

« L’enseignement du droit dans les Oflags », dans Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, vol. 36, 2016, p. 55‑136.

Pour citer cet article

Richard Guillaume, « Le fonctionnement de la faculté de droit de Paris pendant l’occupation allemande (1940‑1944) – II. Les étudiants », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/les-etudiants/.