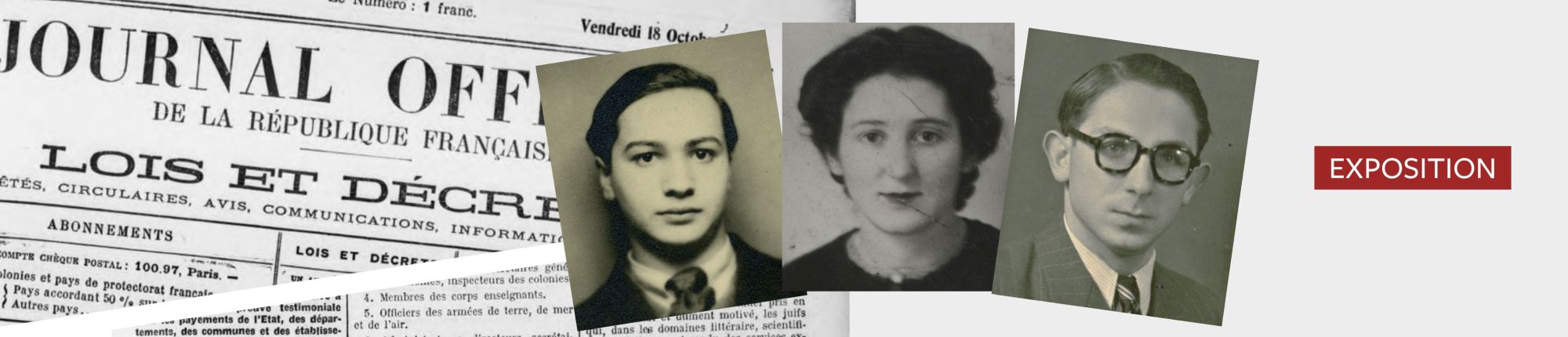

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

Entre contrainte et adhésion : la faculté de droit, Vichy et l’occupant

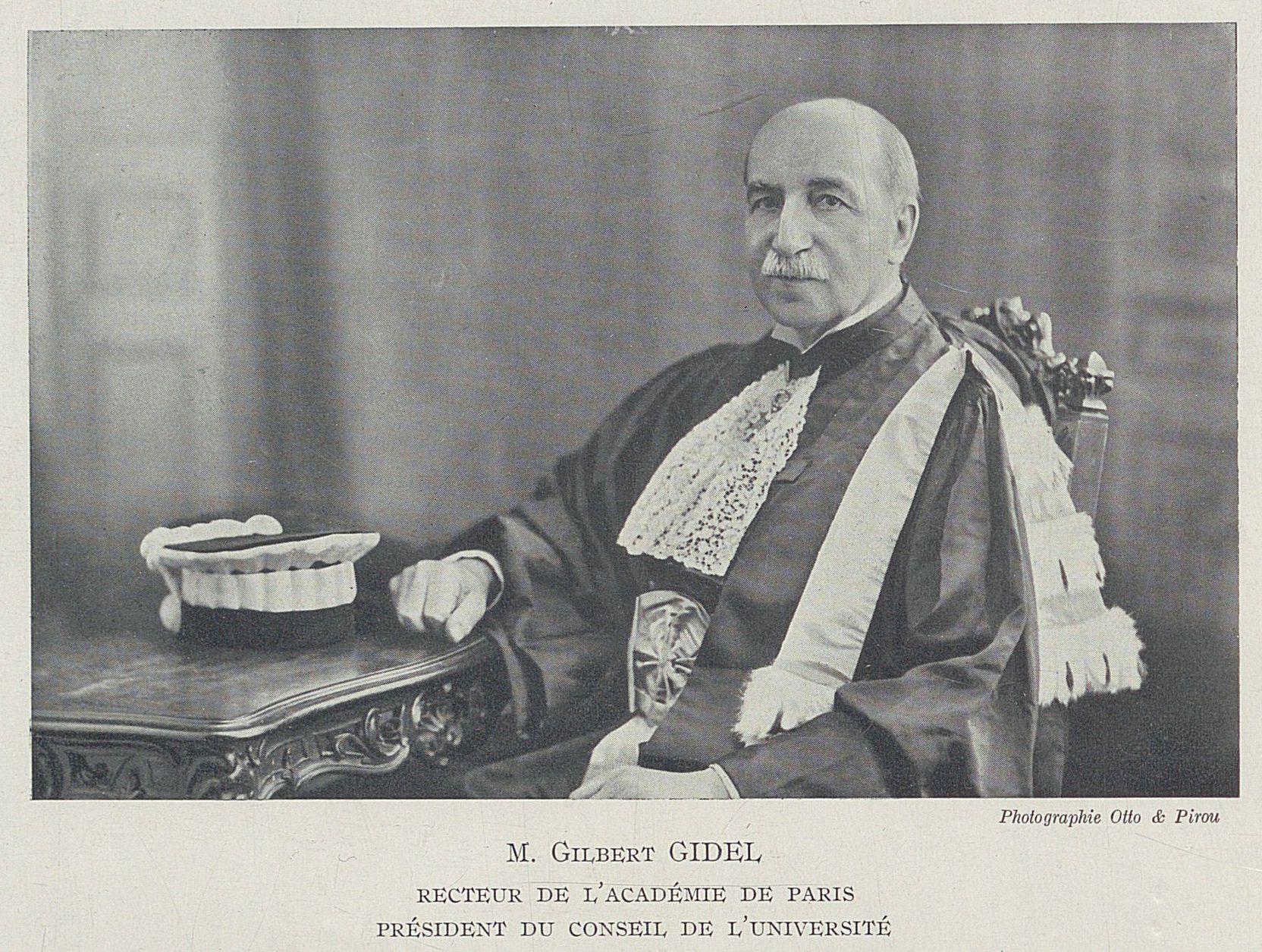

Gilbert Gidel est au sein de la faculté de droit un bon exemple des complexités de la période. Professeur de droit international, assesseur du doyen dirigeant la faculté de droit pendant le passage de Georges Ripert au secrétariat d’État à l’Éducation nationale, d’une sensibilité conservatrice marquée par sa double expérience militaire pendant la Première Guerre mondiale, puis en 1939‑1940, il adhère sans difficulté aux nouvelles institutions mises en place par Pétain et apparaît comme un soutien de l’État français, devenant membre du Conseil national et recteur de Paris d’octobre 1941 à la Libération ; mais hostile à la collaboration, il s’efforce de limiter les ingérences allemandes directes dans l’université et entretient des relations exécrables avec Abel Bonnard, ministre de l’Éducation nationale à partir de 1942. Suspendu de ses fonctions à la Libération, il n’est que légèrement sanctionné par le ministère et reprend son enseignement dès 1945. La fin de sa carrière et de sa vie est cependant accompagnée d’une méfiance persistante à son égard au sein de l’administration.

Né le 18 novembre 1880, agrégé de droit public en 1908 à la première place après deux thèses portant sur le droit international, Gidel devient professeur de droit international à Rennes en 1913. Mobilisé depuis le déclenchement de la Première Guerre mondiale (il est affecté aux services d’état-major de l’infanterie) jusqu’en mars 1919, il reste dans la réserve pendant l’entre-deux-guerres. Chargé de cours à Paris à partir de 1920, il est nommé sur la chaire de droit constitutionnel comparé en 1925. Spécialiste de droit international public (il publie trois volumes d’un Droit international public de la mer en 1932‑1934), il acquiert une réputation autant nationale (il devient jurisconsulte du ministère de la Marine) qu’internationale pendant l’entre-deux-guerres, qui le conduit à effectuer des conférences aux universités de Yale, de Cambridge ou à l’académie de droit international de La Haye, dont il était membre du curatorium ; il n’obtient pourtant la chaire de droit des gens de la faculté parisienne qu’en 1939, lors du départ en retraite d’Albert Geouffre de Lapradelle. Au même moment, il est mobilisé à la suite de la déclaration de guerre et affecté à l’état-major des forces maritimes françaises en tant que jurisconsulte auprès du comité de contrebande ; ce poste a pu lui faire côtoyer l’amiral Darlan, dont le rôle gouvernemental sous le régime de Vichy explique ensuite la promotion de Gidel à certaines fonctions. Démobilisé en octobre 1940 (après un repli pendant la débâcle sur Brest, Plymouth, Liverpool, puis Casablanca), il retrouve sa chaire en 1940‑1941, parallèlement à sa fonction d’assesseur du doyen, qui le conduit à suppléer Ripert pendant son passage au secrétariat d’État à l’Éducation nationale (entre septembre et décembre 1940). Il est délégué dans les fonctions de recteur à compter du 1er octobre 1941 (Journal officiel de l’État français, 14 septembre 1941) jusqu’à la Libération.

Sa nomination comme recteur résulte de tractations pendant l’été 1941 entre Jérôme Carcopino (nommé recteur de Paris suite au renvoi de Gustave Roussy après le 11 novembre 1940, il est alors devenu ministre de l’Éducation nationale dans le gouvernement dirigé par Darlan) et le haut-commandement militaire allemand à Paris. Carcopino, qui a été en contact étroit avec Gidel pendant la période où celui-ci dirigeait la faculté de droit de Paris et Carcopino était lui-même recteur, lui propose une première fois le poste en juillet 1941 lors d’une session du Conseil national (Gidel y a été nommé dès le début de 1941, lors de sa création) ; après son refus, Darlan, alors chef du gouvernement, lui écrit le 15 août 1941 pour lui demander d’accepter le poste. Quant aux autorités d’occupation, elles souhaiteraient un recteur capable à la fois de développer les échanges universitaires avec l’Allemagne et d’assurer l’ordre dans les établissements scolaires et universitaires, comme l’indique une note du commandement militaire allemand du 12 septembre 1941 : Ich habe hierbei in den Vordegrund gestellt, dass deutscherseits Wert darauf gelegt werden muss, als Rektor in Paris einen Mann zu sehen, den persönliche und wissenschaftliche Beziehungen mit Deutschland und der deutschen Wissenschaft verbinden und der außerdem seiner Persönlichkeit nach geeignet ist, im kommenden Winter Ruhe und Ordnung in der Pariser Studenten- und Schülerschaft aufrecht zu erhalten. (« J’ai insisté sur le fait que, du côté allemand, on attache de l’importance à voir arriver comme recteur de Paris un homme qui a des liens personnels et scientifiques avec l’Allemagne et la science allemande et qui, de plus, est apte, de par sa personnalité, à maintenir le calme et l’ordre dans la population étudiante et scolaire parisienne pendant l’hiver à venir. ») En réponse à une première liste proposée par Carcopino où ne figure pas Gidel (Paul Hazard, François Olivier-Martin et Pierre Renouvin), les Allemands suggèrent curieusement le nom du mathématicien Albert Châtelet, ancien recteur de Lille de 1924 à 1937 et directeur de l’enseignement secondaire de 1937 à 1940, révoqué par le régime de Vichy du fait de sa proximité avec le Front populaire. Carcopino s’oppose fermement à la nomination de Châtelet, qui apparaîtrait comme un désaveu pour le gouvernement de Vichy, et suggère le nom de Gidel. Pour les autorités allemandes, le choix de l’ordre prime et Gidel, malgré son peu de relations avec l’Allemagne, apparaît suffisamment apte à le maintenir au sein de la population scolaire et étudiante.

Significativement, après sa nomination le 1er octobre, le commandement militaire d’occupation attend le mois de décembre 1941 pour recevoir Gidel, semblant considérer le passage du 11 novembre 1941 (à l’occasion duquel Gidel fait afficher une proclamation appelant les étudiants au calme) comme un test de son efficacité à maintenir l’ordre. C’est en effet dans une lettre du 9 décembre que Werner Best, chef de la section administrative, signale à son supérieur le Dr Schmid, dirigeant le Verwaltungstab, l’état-major administratif secondant le commandant des forces d’occupation Otto von Stülpnagel, que rien ne s’oppose à la rencontre. L’entrevue du 15 décembre 1941 entre Otto von Stülpnagel et Gidel montre la marge de manœuvre étroite de ce dernier : l’autonomie d’action du recteur est conditionnée explicitement par Stülpnagel à sa capacité à maintenir l’ordre, faute de quoi les Allemands sanctionneraient à nouveau l’université, comme ils l’ont fait en fermant les établissements parisiens pendant plusieurs semaines après la manifestation du 11 novembre 1940. Les cas de Jules Basdevant, professeur de droit international et collègue de Gidel à la faculté de droit, cible des Allemands pour ses critiques portées en cours contre le respect par le régime nazi du droit international, et de Jules Villey, fils d’Edmond Villey et professeur à la faculté des sciences, condamné à deux ans de prison pour distribution de tracts, font l’objet de demandes pressantes adressées à Gidel pour qu’il prenne des mesures et renforce le contrôle sur les professeurs ; ceux-ci doivent jouer un rôle pour convaincre les étudiants de la justesse du maintien de l’ordre dans l’université. Après cette entrevue, Gidel suggère au ministre Carcopino de déplacer Basdevant dans une faculté de zone libre pour l’éloigner de Paris ; Basdevant est convoqué à Vichy, puis nommé pour ordre à Lyon jusqu’en 1944, avant d’être suspendu puis mis à la retraite d’office à compter du 13 avril 1944 (arrêté du 13 juin 1944).

Gidel apparaît comme un juriste conservateur, favorable à Pétain et au régime de Vichy, ce dont témoigne sa participation au Conseil national. La position institutionnelle de Gidel le place en relais des décisions du gouvernement de Vichy (ce qu’il souligne au moment de l’épuration, indiquant que sa fonction impliquait la transmission de nombreuses circulaires ministérielles sur lesquelles il n’avait pas la main), qu’il s’agisse de la poursuite de l’application des lois raciales comme de la mise en place du service du travail obligatoire. Il est cependant hostile à la collaboration, au-delà de ce que les dispositions de la convention d’armistice de juin 1940 imposent à la France, et n’engage pas d’action particulière en ce sens, malgré les souhaits exprimés par les Allemands avant sa nomination. Les relations de Gidel avec le ministre Abel Bonnard (en fonction à partir d’avril 1942), partisan résolu de la collaboration et admirateur du régime nazi, sont notoirement mauvaises ; Gidel supprime ainsi la cérémonie de rentrée de l’université de Paris en 1943‑1944 pour éviter d’avoir à y inviter Bonnard. Sa position reste cependant complexe, comme en témoignent les mesures qu’il adopte à l’occasion de la leçon inaugurale, en décembre 1942, de la chaire d’histoire du judaïsme, créée à la faculté des lettres de Paris, sur laquelle Abel Bonnard a nommé l’antisémite notoire Henri Labroue, malgré l’opposition de la faculté. Anticipant de possibles incidents du fait de la présence d’étudiants hostiles au cours, mais aussi de Darquier de Pellepoix, chef du commissariat général aux questions juives, Gidel mobilise des appariteurs de l’université pour maintenir l’ordre et assiste lui-même à la séance. La description qu’il fait de l’épisode après-guerre insiste sur son souci de préserver l’autonomie de l’université, sans cautionner les développements antisémites de la chaire nouvelle, dont la création est voulue par le ministère.

La principale préoccupation de Gidel, qui répond à la préoccupation des autorités d’occupation et du ministère, est en effet le souci de maintenir l’ordre au sein de l’université et des établissements scolaires, afin de garantir la poursuite de leur fonctionnement et d’éviter une fermeture comparable à celle de novembre-décembre 1940. Gidel demande dès octobre 1941 au commandement militaire allemand de cesser tout affichage sur les murs des établissements scolaires, pour éviter un facteur de troubles susceptible d’apparaître comme une provocation. Il minimise dans plusieurs cas les incidents impliquant des étudiants, mais suggère aussi au ministre de l’Éducation nationale des mesures ciblant des collègues, comme celle d’éloigner Jules Basdevant de Paris.

On peut rattacher cette attitude faite de respect pour les ordres, d’adhésion aux aspects conservateurs du régime et d’hostilité à la collaboration à deux aspects biographiques. Le premier est celui de juriste internationaliste ; Gidel souligne à plusieurs reprises que son rapport aux autorités d’occupation doit se faire en respectant les droits des Allemands comme puissance occupante selon le droit international, ni plus (refus de la collaboration active) ni moins (en cherchant des moyens de résistance ou de contestation, et plus généralement en refusant de reconnaître comme fondée sur le droit la présence de l’occupant). Le deuxième aspect est son expérience militaire pendant la Première Guerre mondiale et pendant la drôle de guerre et la débâcle ; il en retire un attachement fort aux choses militaires et aux chaînes hiérarchiques de l’armée, qui explique une part de son rapport au régime de Pétain, que ce soit la déférence rendue à un personnage auréolé de son passé militaire ou sa proximité avec Darlan (il est nommé recteur pendant son ministère). Il n’endosse cependant qu’une partie du programme politique pétainiste : favorable à l’œuvre de régénération et d’ordre intérieur du régime de Vichy et à la « Révolution nationale », il participe au Conseil national institué par le régime de Vichy et est présenté comme « réactionnaire » dans une note du ministère de l’Éducation nationale en 1943 ; mais il ne se résout pas à la collaboration avec l’Allemagne et apparaît éloigné de la ligne de Pierre Laval.

À la Libération, Gidel est suspendu de ses fonctions de recteur et de professeur à compter du 20 août 1940 et soumis à une procédure devant le comité d’épuration. Le conseil supérieur d’enquête, présidé par son collègue de la faculté de droit Julliot de La Morandière, devenu doyen de la faculté de droit de Paris à la Libération, retient notamment la participation de Gidel au Conseil national institué par l’État français, sa nomination comme recteur et le serment à Pétain qu’il a dû prêter à cette occasion, la circulaire du 19 mai 1942 qu’il a envoyée à propos de l’exposition « Le bolchévisme contre l’Europe » où il attaque l’Union soviétique, devenue l’alliée de la France libre, l’exclusion qu’il a prononcée contre Louise Royal, une lycéenne de 14 ans ayant distribué des tracts dans son établissement, certaines mesures de sécurité des établissements universitaires qui ont pu conduire à l’arrestation d’étudiants, l’application trop zélée du STO, enfin les sanctions prises en 1943 à l’égard d’agents grévistes en 1938, certes légères, mais qui apparaissent comme une faute grave par l’attention qu’elles auraient pu attirer sur eux.

Auditionné longuement le 11 décembre 1944, Gidel revient sur ces accusations. Il affirme avoir appris incidemment sa nomination au Conseil national de Vichy et la prive de signification politique, en relevant sa participation réduite à trois commissions entre juillet 1941 et mars 1942 ; au sein de celles-ci, il distingue une ligne « visiblement imprégnée d’esprit de totalitarisme » et une ligne marquée « d’un esprit de libéralisme » à laquelle il affirme se rattacher. De même, soulignant qu’il n’a jamais reçu la francisque, Gidel minore l’importance du serment qu’il a dû prêter comme recteur (« M. Le président : Vous ne vous considériez pas lié en conscience ? – Gidel : Absolument pas. C’était un serment exigé. Il comportait l’exercice des fonctions pour le bien du service. »), minoration finalement retenue à son encontre comme expression de mauvaise foi ou de défausse à bon compte. Il revient sur son opposition à Abel Bonnard (« J’ai été le recteur de la lutte et de la résistance contre BONNARD. […] Je reprendrais la même gestion si c’était à refaire, pour la France, contre les allemands et leurs collaborateurs. ») ; dans le cas de la circulaire relative à l’exposition sur le bolchévisme, il affirme que son poste était en jeu et qu’il aurait pu, en cas d’opposition, être remplacé par un proche de Bonnard. Selon Gidel, le rectorat s’est efforcé de ralentir la mise en œuvre du STO (il cite une lettre de l’UNEF du 1er mai 1943 le remerciant en ce sens) ; 4 000 étudiants parisiens sont partis pour le STO sur 12 000 requis. Gidel plaide le souci d’éviter la répression contre les étudiants à propos de ses appels pour qu’ils évitent les « gestes vains » lors des cérémonies du 11 novembre. Gidel se défend également d’avoir jamais donné de noms d’étudiants ayant distribué des tracts (dans le cas de Louise Royal, c’est la directrice de l’établissement qui a transmis son nom ; Gidel explique par ailleurs le risque inhérent à ces distributions, qui permettaient aux Allemands de remonter des filières de résistance).

Lors de la séance du 18 décembre 1944, Edmond Lablénie, rapporteur devant le conseil supérieur d’enquête, relève l’attitude digne de Gidel, qui n’a pas cherché à s’abriter derrière des excuses ; il considère que Gidel « n’a pas collaboré avec l’Allemagne, mais avec l’ordre nouveau » et a été le « recteur de l’abdication ». Le conseil supérieur d’enquête se prononce à la majorité de 5 voix pour la révocation avec pension (contre 2 voix pour la révocation sans pension et une voix pour la rétrogradation de classe).

Gidel reçoit des lettres de soutien, dont celle de Julliot de La Morandière, indiquant le 28 janvier 1945 que Gidel était la « bête noire d’Abel Bonnard », que des « collègues résistants n’hésitaient pas à se confier à lui » pendant l’Occupation et qu’on lui reproche principalement son « attitude anticommuniste », ce qui mérite une sanction plus légère que la révocation ou même la mise à la retraite. Charles Eisenmann, professeur de droit et membre du cabinet de René Capitant, reconnaît le 28 juillet 1945 sa « docilité excessive au “maréchalisme” » et « son acceptation des fonctions rectorales », mais les « quelques actes contestables […] paraissent bien être des exceptions à une conduite en générale correcte. » Il propose un blâme et une suspension de deux ans, qui courrait presque jusqu’à la retraite de Gidel. La sanction finale, décidée par le ministre René Capitant le 21 septembre 1945, est plus légère : Gidel est exposé à un simple blâme et réintégré immédiatement à son poste de professeur de la faculté de droit de Paris (sa suspension effective ayant duré un peu plus d’un an, entre août 1944 et septembre 1945). Il y exerce jusqu’à sa retraite, tout en poursuivant sa prestigieuse carrière internationale.

Admis à la retraite par décret du 12 juin 1948, Gidel conteste cette mesure estimant qu’il bénéficiait d’un report de la limite d’âge jusqu’en 1951 ; le Conseil d’État lui donne raison dans une première décision du 30 novembre 1950 et sa situation est régularisée par décret du 17 mai 1951. Un nouvel arrêt du 4 octobre 1957 rejette en revanche des demandes indemnitaires formulées par Gidel. La demande d’honorariat approuvée par la faculté de droit de Paris le 27 juin 1951 reste bloquée par le ministère pendant de nombreuses années ; sur une lettre de relance du doyen de la faculté adressée au ministre de l’Éducation nationale, une mention manuscrite de Jean Sarrailh, recteur de Paris de 1947 à 1961, indique : « Avis favorable à l’attribution de l’honorariat comme professeur mais pas comme recteur ». L’honorariat lui est finalement concédé par un décret daté du 15 juillet 1958 (signé par de Gaulle, alors président du Conseil), qui n’est publié au Journal officiel que le 6 septembre 1958. C’est probablement sans en avoir reçu la notification que décède Gidel, le 22 juillet 1958, des suites d’une opération. Une mention manuscrite dans un courrier entre le directeur général de l’enseignement supérieur et le recteur de Paris indique : « On a attendu qu’il soit mort ».

Guillaume Richard, professeur d’histoire du droit à l’université Paris Cité

Indications bibliographiques

« Académie de Paris. Personnel scientifique et administratif des facultés et des lycées de garçons et de filles, de l’enseignement professionnel, de l’enseignement primaire supérieur, 1870‑1940 », Archives nationales, AJ/16/6001.

« Guerre de 1939‑1945. La France et la Belgique sous l’occupation allemande (1940‑1944). Les fonds allemands conservés aux Archives nationales », Archives nationales, AJ/40/565 ; AJ/40/566.

« Direction de l’administration générale (1892‑1964), dossiers d’épuration, série Ministres – inspecteurs – recteurs », Archives nationales, F/17/16931

de Azcárraga José Luis, « In Memoriam: Gilbert Gidel (1880-1958) », dans Revista Española de Derecho Internacional, vol. 11, no 3, 1958, https://www.jstor.org/stable/44293385, p. 641‑643.

Condette Jean-François, « “Les recteurs du Maréchal”. Administrer l’Éducation nationale dans les années noires de la Seconde Guerre mondiale (1940‑1944) », dans Jean-François Condette (dir.), Les Écoles dans la guerre : acteurs et institutions éducatives dans les tourmentes guerrières (xviie‑xxe siècles), « Histoire et civilisations », Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2014, p. 471‑526.

Rouquet François, « Mon cher Collègue et Ami » L’épuration des universitaires (1940‑1953), « Histoire », Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, https://doi.org/10.4000/books.pur.103586.

Rousseau Charles, « Gilbert Gidel (1880‑1958) », dans Revue Générale du Droit International Public, vol. 62, no 2, 1958, p. 393‑399.

Scelle Georges, « In Memoriam : Le Professeur Gilbert Gidel », dans Annuaire Français de Droit International, vol. 4, 1958, https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1958_num_4_1_1366, p. 1‑4.

Pour citer cet article

Richard Guillaume, « Professeur de droit et recteur pendant l’Occupation : Gilbert Gidel, un maréchaliste hostile à la collaboration », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/le-cas-de-gidel/.