Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

Entre contrainte et adhésion : la faculté de droit, Vichy et l’occupant

Mis en place par le vote de l’Assemblée nationale (réunion de la Chambre des députés et du Sénat de la IIIe République) du 10 juillet 1940 donnant tout pouvoir à Pétain pour rédiger une nouvelle constitution, le régime de Vichy démantèle les institutions républicaines dès le lendemain. Par deux actes constitutionnels du 11 juillet 1940, Pétain supprime la Présidence de la République et cumule le pouvoir législatif avec le pouvoir exécutif en tant que chef de l’État français. Jusqu’en juin 1944, plus de 16 000 lois et décrets sont promulgués sans aucune délibération ni vote. Dans cette législation abondante, plus d’un millier de textes visent les personnes juives que Vichy a décidé de discriminer et d’exclure d’un grand nombre de fonctions et professions. L’abondance des textes est telle que les registres de la faculté de droit comportent souvent des erreurs de dates sur ces lois. Cette politique antisémite résulte de l’idéologie de Pétain et de ses ministres (notamment le ministre de la Justice Raphaël Alibert, docteur en droit de la faculté de Paris, ancien membre du Conseil d’État et antisémite notoire) et non d’une quelconque pression des occupants allemands qui mettent en place leur propre système de persécution des juifs en zone occupée (ordonnance allemande de recensement des juifs le 11 septembre 1940, ordonnance du 28 mai 1942 sur le port obligatoire de l’étoile jaune, etc.). Considérant les juifs comme des membres de l’« Anti-France », abandonnant toute protection des étrangers juifs qui s’étaient réfugiés en France, voulant réduire l’influence des juifs français, le régime de Vichy développe dès les premiers mois une politique d’exclusion sans précédent dans l’histoire de France.

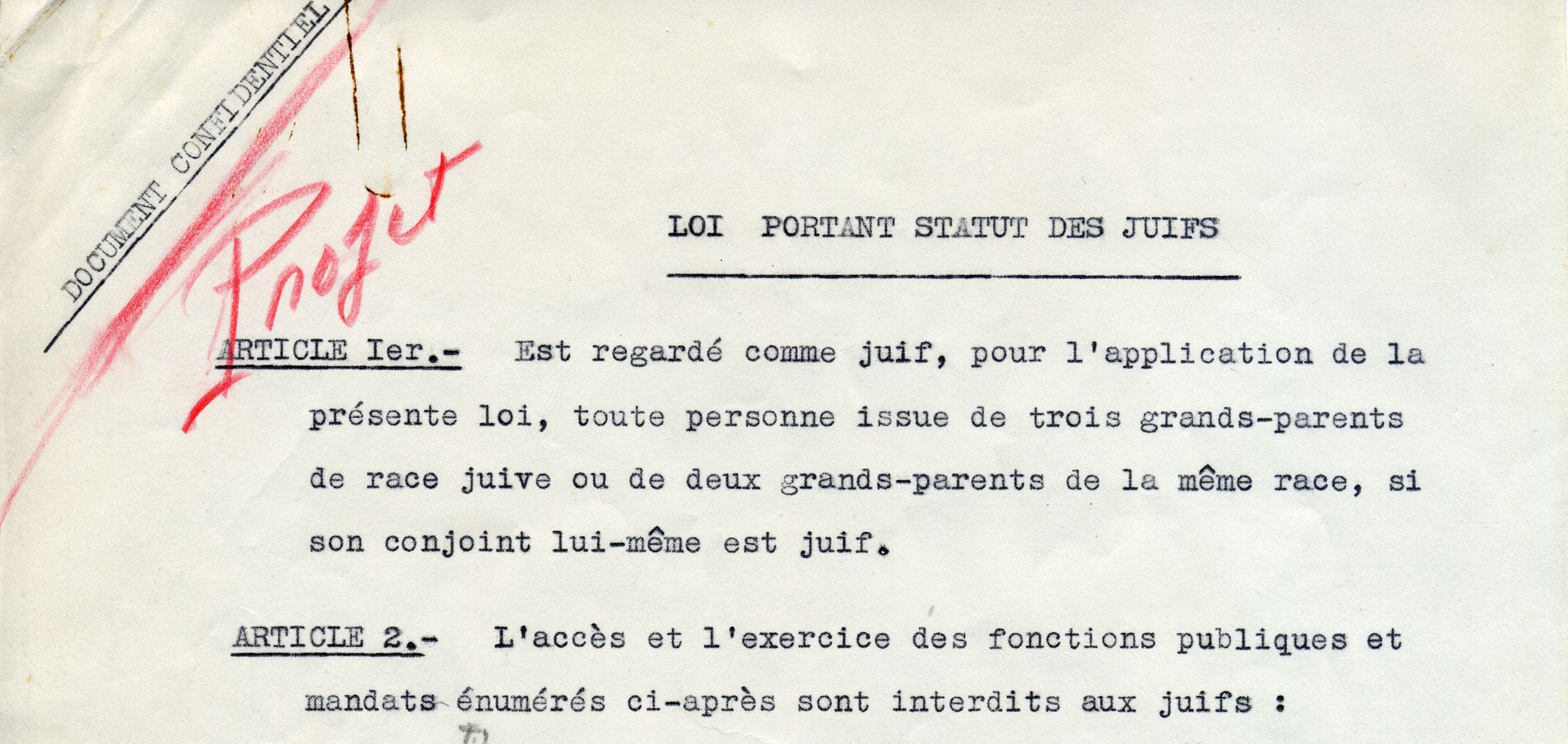

La législation de Vichy s’attaque dès la loi du 17 juillet 1940 aux naturalisés en exigeant que tous les fonctionnaires possèdent la nationalité française « à titre originaire, comme étant né de père français ». Si des exceptions sont prévues pour ceux qui sont servi dans l’armée française, il s’agit du premier texte qui atteint des personnels de la faculté de droit de Paris. Le professeur d’économie politique Albert Aftalion, né en Bulgarie en 1874 et naturalisé en 1897 fait en effet partie de ces juifs français dont Vichy souhaite la dénaturalisation, selon une procédure organisée par une loi du 22 juillet 1940. S’il est susceptible d’obtenir une dispense, dans la mesure où il a été sous les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale, et s’il la sollicite effectivement, intervient alors le premier statut des juifs. Le 3 octobre 1940 la loi « portant statut des juifs » interdit aux juifs l’accès aux et l’exercice des fonctions publiques. Est regardé comme juif « toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif ». Cette exclusion, fondée sur des critères expressément raciaux, touche tous les membres des corps enseignants à la demande même de Pétain qui a corrigé de sa main ce texte de loi. Les fonctionnaires juifs doivent cesser leurs fonctions dans un délai de deux mois et ont droit seulement à une pension de retraite s’ils ont au moins quinze ans d’exercice. Par décret individuel, pris en Conseil d’État et « dûment motivé », les juifs qui ont « rendu des services exceptionnels à l’État français » dans les domaines « littéraire, scientifique, artistique » peuvent être relevés de l’interdiction des fonctions publiques.

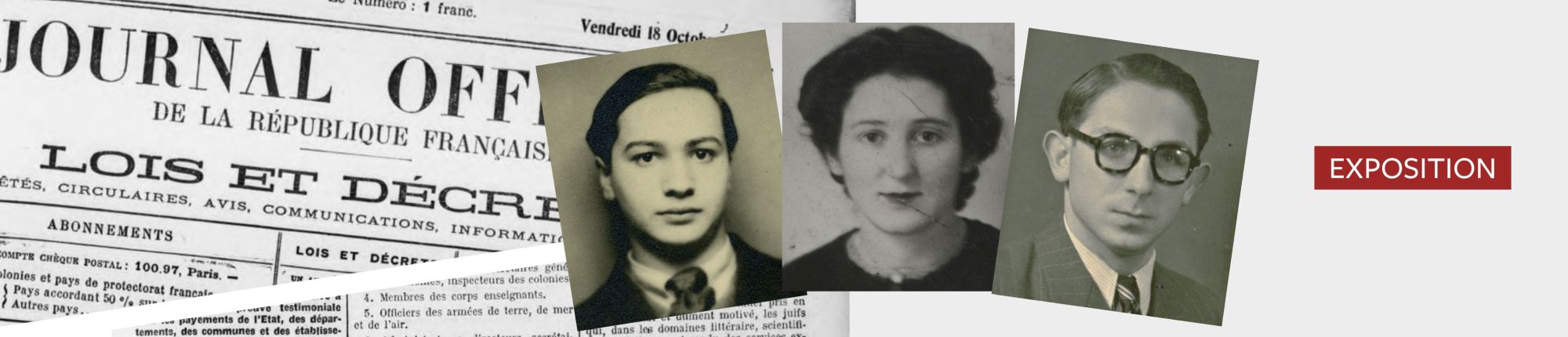

Dans l’enseignement, cette loi antisémite (publiée avec une autre permettant l’internement administratif des juifs étrangers) est mise en œuvre par le secrétaire d’État à l’Instruction publique. Du 6 septembre au 13 décembre 1940, il s’agit de Georges Ripert, professeur de droit commercial comparé et maritime à la faculté de droit de Paris depuis 1918 et élu doyen de la faculté à l’unanimité en 1938. C’est lui qui signe la circulaire du 21 octobre 1940 adressée aux recteurs pour qu’ils identifient les membres du corps enseignant qui « de notoriété publique » ou selon « leur connaissance personnelle » sont juifs et pour qu’ils donnent des renseignements sur ceux qui seraient susceptibles de dérogation. La rentrée de la faculté de droit a lieu le 14 octobre et les discours de Pétain des 16, 20 et 23 juin sont lus aux étudiants. À la réunion de l’assemblée des professeurs le 10 octobre 1940, il est constaté que trois professeurs (Albert Aftalion, William Oualid et Henri Lévy-Bruhl) « se trouvent malheureusement atteints par une réglementation nouvelle » qui les exclut de la faculté en les mettant à la retraite d’office. Rien n’est dit de René Cassin, professeur de droit civil à Paris depuis 1929, qui a rejoint le général de Gaulle à Londres dès juin 1940 et a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du 2 septembre 1940, ou de Roger Picard, professeur d’économie à Paris depuis 1930 qui se trouve au Portugal à l’été 1940 puis invité à la New School for Social Research à New York. Aftalion est présent à la réunion du 10 octobre 1940 : l’assemblée des professeurs déclare qu’elle ne peut « prendre part d’une façon publique » à la manifestation de soutien de ses collègues économistes en sa faveur et Aftalion doit se retirer, alors que tous ses collègues se lèvent pour le saluer.

Alors qu’une lettre signée par les professeurs d’économie de la faculté (Gaëtan Pirou, Louis Baudin, Henri Noyelle, François Perroux, Edouard Dolléans) argue de l’œuvre scientifique, de l’autorité et du prestige international d’Aftalion pour soutenir le relèvement de son incapacité, Jérôme Carcopino (qui fait fonction de recteur de Paris après la révocation du recteur Gustave Roussy suite aux manifestations étudiantes du 11 novembre 1940) refuse de défendre ce relèvement qui échoue, comme pratiquement tous les autres, devant le Conseil d’État.

Quand Ripert revient comme doyen à la faculté de droit, il constate le 19 février 1941 que « deux professeurs ont dû cesser leurs fonctions par suite des dispositions de la loi sur le statut des juifs » et considère que « la faculté n’a pas à juger les lois politiques prises par le Gouvernement », quelles que soient les conséquences pénibles pour deux « excellents professeurs » qui « ne comptaient que des amis dans cette maison ». Il est question seulement de Oualid et Lévy-Bruhl dont Ripert dit espérer alors le « relèvement de l’incapacité » en application de l’article 8 de la loi du 3 octobre 1940. Des arrêtés de 1941 mettent finalement à la retraite d’office Aftalion, Oualid et Lévy-Bruhl. Une discussion sur l’honorariat, qui a été accordé au professeur Henri Lévy-Ullmann parti à la retraite juste avant la publication du statut qui le considérait comme juif, se conclut sur l’absence d’unanimité parmi les professeurs pour maintenir leurs trois anciens collègues dans le corps de la faculté (ce qui leur aurait éventuellement permis d’assister aux cérémonies), nouvelle preuve de l’absence de solidarité de la plupart des professeurs avec leurs collègues juifs.

En fait, ce sont cinq professeurs qui ont été exclus en 1940‑1941 de leurs fonctions en application de la législation antisémite, complétée par la loi du 21 juin 1941. Ce second statut des juifs a complété la définition de l’appartenance à la race juive – en frappant notamment les personnes ayant deux grands-parents « de race juive » ne pouvant prouver leur non-appartenance à la race juive par la preuve de l’adhésion au catholicisme ou au protestantisme – et suspendu la cessation de fonctions des fonctionnaires juifs qui sont prisonniers de guerre ou ont un membre de la famille prisonnier de guerre au délai de deux mois après le retour de captivité. Du fait de cette loi, l’administration de la faculté et le rectorat entreprennent de nouvelles recherches sur les personnels juifs concernés par la loi.

Aux trois professeurs déjà mentionnés il faut ajouter René Cassin et Roger Picard. Le premier, qui a rejoint la France libre dès juin 1940, est déchu de la nationalité française (4 mai 1941), puis condamné à mort, comme l’a été avant lui le général de Gaulle, par le tribunal militaire de Clermont‑Ferrand aux ordres de Vichy le 13 décembre 1942. Un arrêté du 2 septembre 1940 l’a exclu de ses fonctions, avant même qu’il ne puisse tomber aussi sous le coup de la législation antisémite. René Cassin est celui dont on ne parle jamais dans les registres de délibérations de la faculté de 1940 à 1944, même quand il est question de la législation antisémite : s’il est vrai qu’il n’a pas été révoqué comme juif, personne n’ignorait qu’il était juif et son nom fait l’objet de violentes attaques antisémites pendant le régime de Vichy. La faculté fait comme si le commissaire à la Justice et à l’Éducation n’existait pas. Les recherches complémentaires de la faculté font par contre apparaître alors que Roger Picard, dont beaucoup devaient ignorer l’ascendance juive, a « d’après la renommée publique un père juif et deux grands-parents paternels qui sont juifs ». Même s’il a épousé une chrétienne, il ne « passait pas pour être adhérent » d’une autre confession reconnue par l’État avant la loi de Séparation de 1905 et, comme il a quitté la France pour New York, il est frappé d’une peine disciplinaire de deux ans de suspension le 31 octobre 1940, avant de finalement être admis à la retraite d’office par arrêté du 24 août 1942, en application du statut des juifs.

Dans les recherches de l’administration sur les fonctionnaires juifs de la faculté, émerge le cas (passé sous silence en 1940) de M. Bassa, commis au secrétariat de la faculté, fils de père juif et de mère chrétienne qui offre la preuve de son mariage à l’église en 1932 avec une chrétienne. Le doyen Ripert mentionne qu’il a obtenu la croix de guerre 1939‑1940 en ayant été mobilisé dans les Équipages de la Flotte. Ce fonctionnaire échappe finalement à la procédure d’exclusion, sans doute en raison du fait qu’il a seulement deux grands-parents juifs et de la preuve de son appartenance à la religion catholique.

Les situations de Lévy-Bruhl, ancien combattant, dont le fils est prisonnier de guerre, et de Oualid, qui a aussi été ancien combattant, font l’objet de nouvelles procédures. Henri Lévy-Bruhl est replié à Lyon où il a été mis à disposition de la faculté et a enseigné : après avoir été admis à la retraite, il obtient la suspension de la mesure en août 1941 du fait de la situation de son fils prisonnier de guerre, en application des articles 7 et 10 de la loi du 2 juin 1941. Il décide néanmoins de se cacher et de rejoindre la Résistance. William Oualid meurt le 15 novembre 1942 (soit quatre jours après l’invasion de la zone sud par les Allemands) à Villeneuve-sur-Lot où il visitait une ferme-école accueillant des juifs et Ripert fait l’éloge funèbre de son « ami » devant l’assemblée des professeurs de la faculté de droit en laissant entendre qu’il allait être relevé de son incapacité, ce dont nous n’avons pas la preuve. Les professeurs révoqués ont tous échappé aux déportations, de même que l’ancien professeur Albert Wahl, mort à Vichy le 3 août 1941, dont le nom a tout de même été supprimé de la couverture de la Revue trimestrielle de droit civil dont il était un des créateurs.

Les étudiants et les étudiantes considérés comme juifs font l’objet d’une autre loi du 21 juin 1941 qui limite leur nombre à un maximum de 3 % des étudiants non-juifs pour chaque année d’étude au sein d’une faculté. Conformément aux dispositions de la loi une commission de cinq professeurs doit examiner la situation de ces étudiants qui doivent se présenter pour voir si le quota est dépassé ou s’ils peuvent bénéficier d’une dérogation. Très probablement, bien que la commission ait été mise en place et ait examiné l’inscription d’étudiants juifs, cet aspect de la législation ne fut pas complètement appliqué à la faculté de droit, le nombre d’étudiants juifs étant très loin du quota (ils et elles n’étaient certainement pas plus de 300) et une partie de ces étudiants cherchant à ne pas se faire connaître alors que les premières rafles ont commencé à Paris en mars 1941 (pour les juifs étrangers) et en août 1941 (où furent arrêtés et déportés 40 avocats au barreau de Paris, presque tous anciens étudiants de la faculté de droit de Paris). Le nombre exact d’anciens étudiants et d’anciennes étudiantes de la faculté de droit de Paris exclu(e)s de leur profession par la législation antisémite de Vichy et de celles et ceux qui ont été déporté(e)s par les nazis reste encore inconnu à ce jour.

Les déportations de personnes juives touchent également deux étudiants et une étudiante en cours d’études ou juste en fin d’études. Volico Leizerowski, né en Roumanie, arrêté pour avoir participé à la manifestation du 11 novembre 1940 alors qu’il est étudiant en deuxième année, est déporté de Drancy à Auschwitz le 17 juillet 1942 et assassiné. André Brack, qui est en troisième année en 1944 et a déclaré « ne pas être de race juive », est déporté comme résistant au camp de Neckarelz et lui aussi assassiné. Louise Mayer est licenciée de la faculté de droit de Paris en juillet 1939, elle se déclare étudiante lors de son arrestation à Lyon en 1943 et meurt à Drancy.

Jean-Louis Halpérin, professeur d’histoire du droit à l’École normale supérieure – PSL

Indications bibliographiques

Falconieri Silvia, « Le « droit de la race ». Apprendre l’antisémitisme à la faculté de droit de Paris (1940-1944) », dans Clio@Themis : revue électronique d’histoire du droit, vol. 7, 2014, https://doi.org/10.35562/cliothemis.1657.

Halpérin Jean-Louis (dir.), Paris, capitale juridique (1804-1950) : étude de socio-histoire sur la Faculté de droit de Paris, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2011.

Joly Laurent, Vichy dans la « Solution finale » : histoire du commissariat général aux questions juives (1941-1944), « Documents français », Paris, Grasset, 2006.

Singer Claude, Vichy, l’université et les Juifs : les silences et la mémoire, Paris, Les Belles lettres, 1992.

Targowla César, Les étudiants de la faculté de droit de Paris morts pour la France (1939-1945), mémoire de master 2, soutenu à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2020.

Pour citer cet article

Halpérin Jean-Louis, « L’application de la législation antisémite de Vichy à la faculté de droit de Paris », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/lapplication-des-lois-de-vichy/.