Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

La “vieille maison du Panthéon” à l’orée de la guerre

Après l’émancipation des juifs sous la Révolution, les premiers étudiants juifs en droit sont probablement les descendants des « juifs du pape » du Comtat Venaissin qui se sont inscrits à la faculté de droit d’Aix entre 1811 et 1830. Les plus connus sont Isaac Adolphe Crémieux (1796‑1880), avocat à Nîmes en 1817 après des études à Aix débutées en 1815, puis avocat aux Conseils, député et ministre (1848 et 1870), Israël Bedarride (1798‑1869), qui devint avocat à Montpellier (1824) et bâtonnier de l’Ordre dans cette ville, Jassuda Bedarride (1804‑1882), avocat à Aix (1825) puis maire de cette ville (1848‑1849). C’est probablement sous le Second Empire qu’arrivent à la faculté de droit de Paris les premiers étudiants juifs issus de familles de l’Est comme du Midi de la France. Émile Worms (1838‑1918) soutient sa thèse de droit à Paris en 1863 (sur la cession de créance et l’endossement) avant de devenir agrégé (1867) et d’être affecté à Rennes. Charles Lyon‑Caen (1843‑1945), dont la famille établie à Metz au xviiie siècle s’est déplacée à Paris (son père était marchand tailleur), s’inscrit à la faculté de droit en 1862 et devient docteur en droit en 1866 avec une thèse sur les partages d’ascendants sous la présidence d‘Auguste Valette. Éliacin Naquet (1843‑1921), issu d’une famille de Carpentras (son frère aîné Alfred, médecin, a été l’initiateur de la loi de rétablissement du divorce en 1884), après avoir commencé ses études à Aix vient faire son doctorat à Paris en 1869 (sur l’action paulienne), devient professeur de droit à Aix avant de passer dans la magistrature. Léon Féder (1848‑1901, émigré roumain, naturalisé français en 1875), soutenant sa thèse en 1877 sur la corréalité en droit romain après avoir obtenu le Prix Frémont accompagné d’une bourse, est, après l’agrégation, professeur à la faculté de droit de Douai dont il devient doyen de 1893 à 1896. Raphaël Crémieux (1863‑1948) est avocat à Paris en 1885 après sa licence en droit.

En 1888, c’est Emmanuel Lévy (1871‑1944) qui débute ses études de droit à Paris, où il soutient sa thèse en 1896, est chargé de conférences à la faculté parisienne avant de partir pour la faculté d’Alger (où il fait l’objet d’une violente campagne antisémite), puis pour celles de Toulouse et d’Aix et, après sa réussite à l’agrégation en 1901, à Lyon. Au début des années 1890, juste avant l’affaire Dreyfus, Henri Lévy-Ullmann, fils d’un négociant du Sentier, fait ses études à la faculté de droit de Paris, obtient une bourse pour préparer sa thèse soutenue en 1895 et, après avoir été agrégé de droit privé, devient professeur à Montpellier, Lille puis à Paris en 1919. A-t-il rencontré Léon Blum qui fait ses trois années de licence de 1891 à 1893, après avoir démissionné de l’École normale supérieure ou Emmanuel Lévy, docteur en droit de la faculté parisienne en 1896, puis chargé de cours à Alger (où il est en butte à des manifestations d’antisémitisme), agrégé et professeur à Lyon, et qui échoua en 1914 face à Demogue pour une place d’agrégé à Paris ?

Il n’y a en tout cas pas de trace connue de manifestation d’antisémitisme à la faculté de droit de Paris avant l’affaire Dreyfus. De manière surprenante, celle-ci, qui débute en 1894 par la condamnation du capitaine à la peine de déportation perpétuelle, suscite peu de réactions publiques de la part des professeurs de la faculté de droit de Paris. Il est vrai que la majorité des avocats sont alors antidreyfusards (plusieurs des avocats d’Esterhazy ou des leaders nationalistes sont issus de la faculté de droit de Paris) et que la campagne pour la révision du procès de Dreyfus est menée par des intellectuels qui pour la plupart n’ont pas de formation juridique. Deux des frères Reinach, très actifs dans le soutien à Dreyfus, sont passés par la faculté de droit de Paris. Joseph Reinach est licencié en droit en 1877, avocat et journaliste ; Théodore Reinach est docteur en droit de la faculté de droit de Paris avec une thèse en 1885 sur l’état de siège et les institutions de salut public à Rome, en France et dans les législations étrangères. Parmi les professeurs, Jules-Louis Léveillé, professeur de droit criminel et député de Paris (1893‑1898), se prononce à plusieurs reprises contre Dreyfus, de même que Paul Beauregard et Marc Sauzet. Dreyfus est tout de même défendu, en dehors de la faculté de droit de Paris, par les professeurs de la faculté de droit de Lille Léon Féder et Albert Wahl : ce dernier secrétaire local de la Ligue des droits de l’homme en butte à des attaques antisémites dans son université. Le chartiste Paul Viollet (1840‑1914), bibliothécaire de la faculté de droit de Paris et historien du droit, s’engage clairement dans le combat en faveur de Dreyfus. Parmi les fondateurs de la Ligue des droits de l’homme, Ernest Tarbouriech (1865‑1911) est docteur de la faculté de droit de Paris. Adhémar Esmein (1848‑1913), titulaire de la chaire d’histoire du droit à Paris depuis 1891 et pionnier dans l’enseignement du droit constitutionnel ne se prononce pas publiquement, mais il est très probable que ce républicain catholique qui n’a pas caché avoir des collègues amis dans toutes les confessions soit plus proche des dreyfusards que des antidreyfusards.

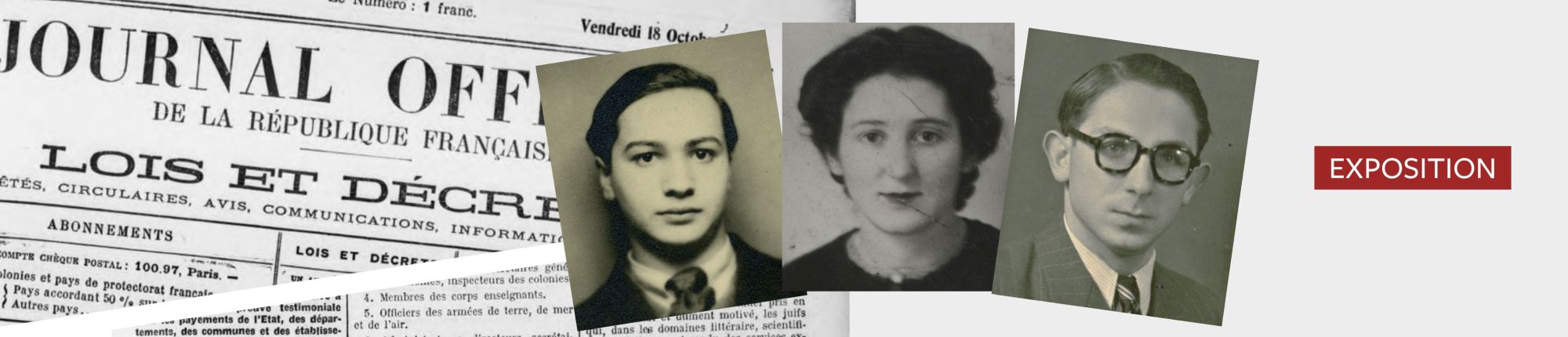

Il n’y a pas non plus de témoignage direct d’une prise de position de Charles Lyon-Caen, premier professeur juif à la faculté de droit de Paris. Il est affecté très jeune comme agrégé à Paris (1872) et y enseigne d’abord le droit romain avec une titularisation en 1880‑1881 dans une chaire de cette discipline. Il se spécialise ensuite dans le droit commercial, dans le droit maritime et dans le droit international privé, obtenant une chaire de droit commercial en 1892 et travaillant à la rédaction de manuels avec Louis Renault, professeur de droit international, lui aussi spécialiste de droit commercial. La carrière scientifique et universitaire de Charles Lyon-Caen est un grand succès, couronné par son élection à l’Académie des sciences morales et politiques en 1893. En novembre 1906, le doyen Ernest Glasson démissionne de ses fonctions pour des raisons de santé et Charles Lyon-Caen se présente comme candidat dans une procédure où l’assemblée des professeurs (incluant les jeunes agrégés, soit une quarantaine d’enseignants) de la faculté de droit propose deux noms (avec un premier et un second rang) au ministre de l’Instruction publique, qui choisit toujours le nom arrivé en tête. Charles Lyon-Caen obtient le plus grand nombre de voix (23 sur 42 votants et 41 suffrages exprimés), mais un grand nombre de professeurs (17) votent pour l’administrativiste Henry Berthélemy. Si aucune source n’est là pour l’attester, quelques mois après l’arrêt des Chambres réunies qui a mis fin à l’affaire Dreyfus, au motif que rien ne restait debout du dossier d’accusation contre Dreyfus, une interprétation possible de cette élection difficile est qu’elle est la traduction des réticences d’une partie du corps professoral à l’idée qu’un juif soit doyen de la faculté de droit.

Le premier mandat de trois ans de Charles Lyon-Caen se déroule sans événement marquant, sinon les difficultés d’Albert Wahl à obtenir un poste d’agrégé (1907), puis une titularisation sur une chaire de droit civil à Paris (1909). Personne ne peut ignorer qu’Albert Wahl est juif et qu’il a été en butte à des manifestations d’antisémitisme au sein de la faculté de Lille. Il est soutenu par Esmein comme « franc républicain », mais une majorité de professeurs lui préfère Albert Tissier, qui obtient une chaire avant lui. En 1910, Wahl est chahuté par des étudiants et injurié, probablement par des Camelots du roi, le mouvement fondé en 1908 qui soutient l’Action française de Maurras. Le vice-recteur Louis Liard relève d’ailleurs, dans le dossier de carrière de Wahl conservé aux Archives nationales, le caractère antisémite de ces chahuts.

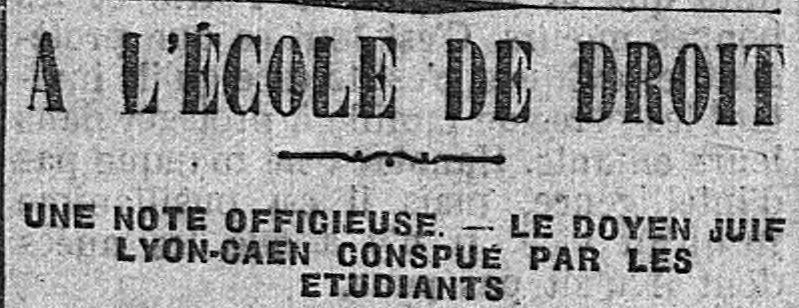

En novembre 1909, le scrutin pour un deuxième mandat de doyen de Charles Lyon-Caen donne lieu à une majorité de votes blancs (21) par rapport à ceux soutenant le doyen (19). Charles Lyon-Caen est à nouveau désigné comme doyen, mais à peine un mois plus tard des « désordres » secouent la faculté de droit et une campagne antisémite dénonce le « conseiller juif des banquiers » (Charles Lyon-Caen fait partie du comité juridique de la Banque de France). Une réunion officieuse de 35 professeurs, 2 professeurs adjoints et 4 agrégés, sans la présence du doyen, s’inquiète de manifestations violentes qui s’appuient sur la divulgation des votes défavorables à Charles Lyon-Caen. Suite à cette marque de défiance de la part de ses collègues et à la fermeture de la faculté jusqu’au 2 janvier 1910 pour éviter la propagation des troubles, Charles Lyon-Caen décide de démissionner de ses fonctions décanales en février 1910. L’élection pour lui succéder de l’économiste protestant Paul Cauwès est censée ramener l’apaisement en taisant cet épisode de poussée antisémite parmi les étudiants. Un journal républicain comme La vie de Paris (1909, p. 512‑514) s’inquiète de cette capitulation devant les Camelots du roi.

Après la Première Guerre mondiale, la faculté de droit accueille de nouveaux professeurs juifs : Henri Lévy-Ullmann, Albert Aftalion, William Oualid, René Cassin, Henri Lévy-Bruhl, Roger Picard. Au sein de l’assemblée des professeurs n’affleure aucune remarque antisémite. L’idée que Lévy-Bruhl puisse enseigner le droit canonique aurait suscité des réactions défavorables. S’agissant de René Cassin, professeur de droit civil à Lille depuis 1920 et qui s’est fait connaître par son action en faveur des mutilés de guerre, les professeurs de la faculté de droit de Paris se montrent au début peu favorables à l’initiative du Gouvernement qui a créé un poste d’agrégé pour lui. Les professeurs parisiens préfèrent faire valoir l’ancienneté d’André Rouast. Il n’est pas impossible que des préjugés antisémites aient tenu une place dans cette réticence initiale, même si un compromis est trouvé assez vite pour que René Cassin soit « chargé des fonctions d’agrégé » avant de devenir pleinement professeur à Paris en 1929.

Concernant les étudiants, la puissance des Camelots du roi et des ligues nationalistes (notamment les Phalanges Universitaires des Jeunesses patriotes revendiquant 250 adhérents) se manifeste au grand jour lors des « affaires » Scelle (1925) et Jèze (1936) qui conduisent à des occupations violentes des locaux de la faculté, à des interventions de la police et à des divisions au sein des professeurs comme des étudiants. Si l’antisémitisme n’est pas au centre de ces affaires, il affleure à travers les critiques adressées par les Camelots du roi aux deux professeurs lors de ces incidents. L’affaire Scelle prend place en 1925. Alors qu’il est professeur de droit international à Dijon, Georges Scelle devient directeur de cabinet du ministre du Travail du gouvernement du Cartel des gauches qui cherche à l’imposer comme chargé de cours à la faculté de droit de Paris. Les Camelots du roi s’opposent à son cours et sous la direction de Georges Calzant, ancien étudiant en droit, s’enferment dans le bâtiment de la place du Panthéon, ce qui provoque l’intervention de la police et la fermeture pendant un temps de la faculté. Il se trouve que Georges Scelle s’est aussi déclaré favorable à la formation d’un foyer juif en Palestine. La Ligue d’action universitaire républicaine et socialiste (LAURS), qui s’oppose aux Camelots du roi lors de l’affaire Scelle, a parmi ses jeunes leaders Pierre Mendès-France, étudiant à la faculté de droit de 1923 à 1926. Sous Vichy, Georges Calzant écrit des articles antisémites ; de son côté, tout au long de sa carrière politique, qui commence comme député en 1936, Mendès-France est en butte à des attaques antisémites.

L’affaire Jèze intervient elle en 1936. Gaston Jèze, professeur de droit administratif à la faculté, fait partie (avec Gidel) des professeurs de droit qui ont signé un appel publié par le journal Le Temps en avril 1933 pour protester contre les persécutions antisémites des nazis et il a soutenu en 1935 la LICA contre l’antisémitisme qu’il qualifie de « vilaine plaie ». Mais c’est son appel à la tribune de la Société des Nations (SDN) en faveur de l’Éthiopie agressée par l’Italie en 1936 qui provoque l’ire des étudiants nationalistes et l’empêche de faire cours. Ces chahuts, conduisant à nouveau à l’intervention de la police et à des échanges de coups (dont le doyen Allix est lui-même victime), provoquent une profonde division parmi les professeurs. Si une minorité (dont font partie Henri Lévy-Bruhl et Roger Picard) soutient Jèze, la majorité des professeurs, avec l’historien du droit François Olivier-Martin et Georges Ripert, considère que Jèze doit céder, ce qui le contraint de faire son cours au Musée pédagogique. Ces divisions annoncent déjà les clivages qui vont opposer quelques années plus tard les partisans du régime de Vichy (Ripert, Olivier-Martin, Gidel) et ses adversaires, dont les professeurs juifs épurés en 1940‑1941. Henri Lévy-Ullmann, qui est réaliste sur la menace grandissante des régimes autoritaires en Europe et soutient des réfugiés juifs venus d’Allemagne, soutient Georges Ripert, qui a été élu doyen en 1938. Ce dernier, auquel n’est attribué aucun propos antisémite à cette époque, ramène un calme précaire dans la faculté.

Aux lendemains du pogrom de la Nuit de Cristal en Allemagne en novembre 1938, la faculté de droit d’Amsterdam propose à ses consœurs européennes d’adhérer à une déclaration condamnant les persécutions inhumaines fondées sur la croyance et la race. L’assemblée des professeurs de la faculté de droit refuse d’adhérer collectivement à cette déclaration, ce qui traduit la faiblesse de la compassion à l’égard des juifs persécutés par les nazis.

Il faut rappeler que Raphaël Alibert, ministre de la justice de Pétain dès le 12 juillet et auteur du statut des juifs (qu’il disait avoir préparé « aux petits oignons ») a été docteur en droit de la faculté de Paris avec une thèse sur les syndicats de fonctionnaires en 1909 avant d’intégrer le Conseil d’État. Plusieurs des partisans du régime de Vichy sont d’anciens étudiants en droit qui ont participé aux mouvements nationalistes des années vingt et trente et partagent des convictions antisémites.

Même dans le camp de la France libre, Jean Escarra, professeur de droit à la faculté parisienne depuis 1930, spécialiste de droit comparé et notamment de droit chinois, rallié au général de Gaulle, fait part de violents préjugés antisémites en dénonçant les « traits propres à la race juive, regardés comme dangereux pour l’équilibre moral et politique du pays » (les juifs « accapareurs », manquant de « caractère et de courage mental ») et en souhaitant le maintien atténué d’une partie de la législation de Vichy qu’il juge « modérée ». S’il faut relever des évolutions au cours du temps de professeurs et d’anciens étudiants de la faculté de droit de Paris (Scelle et Jèze par exemple apportent aussi leur soutien au régime de Vichy et le second fait même une note de commentaire sur la « définition légale du Juif »), il n’est pas niable que l’antisémitisme est présent à la faculté de droit de Paris dès avant la guerre, ce qui peut expliquer l’indifférence de beaucoup de professeurs au sort de leurs collègues épurés ou des étudiants persécutés.

Jean-Louis Halpérin, professeur d’histoire du droit à l’École normale supérieure – PSL

Indications bibliographiques

Aubisse Clément, Barenot Pierre-Nicolas, « L’ordre ou la justice ? La rébellion manquée des juristes dans l’affaire Dreyfus: », dans Revue Droit & Littérature, vol. 3, no 1, 2019, https://doi.org/10.3917/rdl.003.0069, p. 69‑84.

Derobert-Ratel Christiane, Éliacin Naquet, 1843-1921 : un juriste au destin tourmenté, « Histoire du droit. Thèses et travaux », Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2008.

Epstein Simon, Un paradoxe français : antiracistes dans la Collaboration, antisémites dans la Résistance, Paris, Albin Michel, 2008.

Halpérin Jean-Louis (dir.), Paris, capitale juridique (1804-1950) : étude de socio-histoire sur la Faculté de droit de Paris, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2011.

Milet Marc, La Faculté de droit de Paris face à la vie politique, de l’affaire Scelle à l’affaire Jèze, 1925-1936, « Travaux et recherches de l’Université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris », Paris, LGDJ, 1996.

—, Les professeurs de droit citoyens : entre ordre juridique et espace public, contribution à l’étude des interactions entre les débats et les engagements des juristes francais (1914-1995), thèse science politique, soutenue à l’université Paris Panthéon-Assas, 2000.

Pour citer cet article

Halpérin Jean-Louis, « L’antisémitisme à la faculté de droit de Paris avant 1939 », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/lantisemitisme-a-la-faculte-de-droit/.