Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

Entre contrainte et adhésion : la faculté de droit, Vichy et l’occupant

L’occupation allemande de Paris entre juin 1940 et août 1944 ouvre une période de troubles et de tiraillements dans le fonctionnement de la faculté de droit, créant une situation d’autonomie sous très forte contrainte. L’invasion allemande de mai-juin 1940 n’a pas affecté la fin des cours de l’année 1939‑1940, mais a empêché la tenue des examens devant se tenir en juin-juillet 1940. L’assemblée des professeurs, principal organe de direction de la faculté, qui s’est réunie le 16 avril 1940 pour la dernière fois avant la débâcle, ne se retrouve ensuite que le 19 septembre 1940.

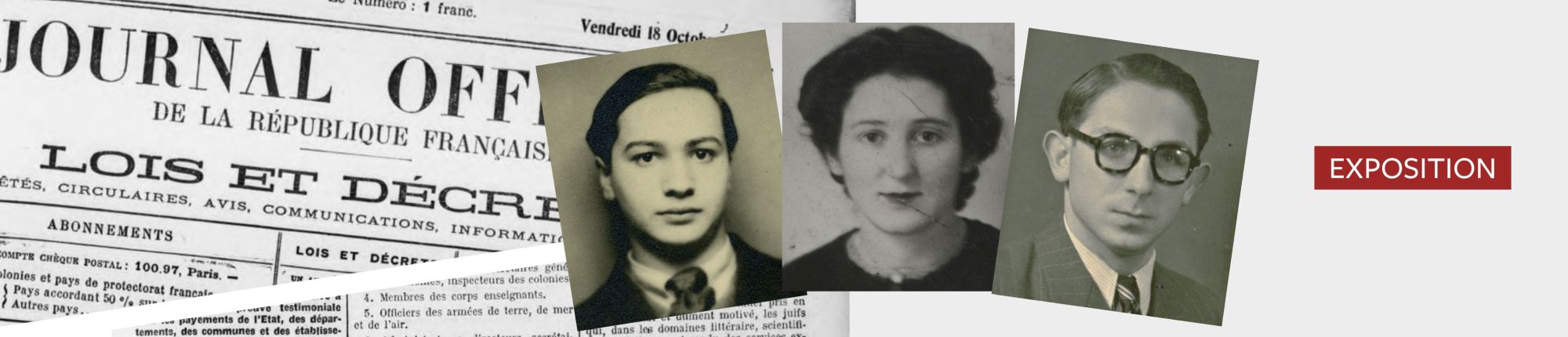

À l’automne 1940, la faculté offre un paysage chamboulé par rapport à l’avant-guerre, malgré le retour des professeurs mobilisés en 1939‑1940 (une quinzaine au total dont Gilbert Gidel, André Rouast, Henri Lévy-Bruhl, Gabriel Le Bras, Henry Solus). Après sa démobilisation et son retour à Paris, Gidel, assesseur du doyen, dirige la faculté de droit en l’absence de Georges Ripert, doyen de la faculté depuis 1938, entre-temps parti à Vichy comme secrétaire d’État à l’Instruction publique et à la Jeunesse du premier gouvernement Laval (en fonction du 6 septembre au 13 décembre 1940, son séjour à Vichy se prolonge jusqu’en février 1941). Proposant de « compter les absents » lors de l’assemblée de la faculté du 10 octobre 1940, Gidel mêle étrangement les professeurs partis dans des fonctions officielles à Vichy (outre Ripert, Joseph Hamel est devenu son directeur de cabinet ; Achille Mestre et François Perroux sont chargés de mission), les professeurs touchés par la loi portant statut des juifs du 3 octobre 1940 (« certains qui se trouvent malheureusement atteints par une réglementation nouvelle et ne peuvent reprendre leur service : MM. Aftalion, Oualid et Lévy-Bruhl »), bientôt mis à la retraite d’office, ceux malades (Bertrand Nogaro et Jean Lescure) ou prisonniers de guerre en Allemagne (André Amiaud et Émile James, qui ne reviennent qu’à l’été 1941). René Cassin, révoqué le 2 septembre 1940 et déchu de sa nationalité pour avoir rejoint le général de Gaulle, n’est pas évoqué (il l’est seulement lors du conseil du 28 juin 1941, lorsqu’il s’agit de déclarer sa chaire vacante « à la majorité des voix », mais pas à l’unanimité), tandis que Roger Picard, suspendu sans traitement fin octobre 1940 pour avoir fui au Portugal, n’est touché qu’ultérieurement par la législation antisémite. Cinq professeurs au total se trouvent concernés par l’application du statut des juifs à la fonction publique ; ajoutons Boris Mirkine-Guetzevitch, secrétaire de l’Institut de droit comparé, qui a fui aux États-Unis dès 1940, et est considéré par l’assemblée de la faculté comme démissionnaire d’office en février 1942 pour franc-maçonnerie (sa qualité de juif n’est pas relevée). Jean Escarra, en mission en Extrême-Orient au moment de l’invasion allemande, puis envoyé comme représentant de la France libre auprès du gouvernement chinois de Tchang Kaï-chek, ne remet pas les pieds en France métropolitaine avant la fin de la guerre.

La désorganisation du corps professoral est sans doute inédite à ce point. Aucune mesure de révocation des professeurs titulaires comparable à celle qui frappe de plein fouet les professeurs juifs n’a jamais été prise auparavant à Paris depuis la recréation napoléonienne, si l’on excepte les chaires de la Restauration supprimées après deux ans d’existence ; le régime de Vichy atteint au cœur un corps professoral qui avait toujours résisté jusque-là aux changements de régime. Par ailleurs, pendant toute la période, le nombre de professeurs appelés à des fonctions officielles à Vichy est significatif ; le va-et-vient permanent de plusieurs membres de la faculté entre Paris et Vichy conduit à l’interruption provisoire de leur service à la faculté : outre les noms déjà cités, Maurice Grandclaude devient chef de cabinet de Jacques Chevalier, brièvement secrétaire d’État à l’Instruction publique après Ripert, Joseph Barthélemy garde des Sceaux de janvier 1941 à mars 1943 ; Ripert et Gidel (recteur de Paris d’octobre 1941 jusqu’à la Libération), puis Amiaud (à son retour de captivité), sont nommés membres du Conseil national créé en janvier 1941 ; François Olivier-Martin est conseiller titulaire de la Cour suprême de justice et siège au procès de Riom en 1942, tandis que François Perroux est fréquemment absent en raison de différentes missions liées au régime de Vichy, notamment lors de la fondation de l’école des cadres d’Uriage. Il faut ajouter les difficultés pratiques qui compliquent le fonctionnement de la faculté, dues par exemple au franchissement de la ligne de démarcation (René Maunier, de retour de mission en Indochine, est bloqué pendant de longs mois en zone sud avant de pouvoir rejoindre Paris en 1941 ; de même, Rouast est brièvement arrêté fin avril 1942 sur la ligne de démarcation à Châlons-sur-Saône pour un laissez-passer périmé).

Les conditions de l’armistice ne modifient pas l’administration de la faculté parisienne, qui dépend du gouvernement de Vichy, mais sa situation en zone occupée la soumet au bon vouloir des autorités d’occupation militaire. Cela repose sur un accord tacite selon lequel l’administration universitaire française est conservée par les Allemands à condition que l’ordre soit maintenu dans l’université – cette autonomie très surveillée peut être restreinte à tout moment en fonction de l’appréciation de la situation sécuritaire par les autorités d’occupation. L’obsession des autorités universitaires françaises (du doyen jusqu’au ministère) est d’éviter tout trouble qui serait lié de près ou de loin au fonctionnement des facultés ou impliquerait des étudiants, afin d’éviter des mesures de rétorsion. Ainsi, lors de la rentrée du 14 octobre 1940, aucune publicité n’est faite dans la faculté de droit à la cérémonie que le gouvernement a ordonné de dédier « à la France », de manière à ce que l’assistance soit limitée aux étudiants présents pour les cours ; les professeurs assistent à la minute de silence, à la lecture des appels du maréchal Pétain (16, 20 et 23 juin) et à l’allocution du doyen en robe ordinaire, et non en robe de cérémonie.

En représailles aux manifestations lycéennes et étudiantes du 11 novembre 1940, qui ont conduit à l’arrestation de plus d’une centaine de jeunes gens et jeunes filles (le nombre varie selon les sources ; la plupart sont lycéens et 20 étudiants relèvent de l’université de Paris) et au renvoi par le gouvernement de Vichy du recteur de Paris Gustave Roussy, l’ensemble des établissements universitaires parisiens est fermé. L’arrêt total des premiers jours laisse place à des assouplissements progressifs (le personnel de recherche peut accéder aux laboratoires, ce qui concerne principalement les scientifiques), mais les mesures prises (pointage obligatoire au commissariat du lieu de résidence et obligation pour les étudiants dont la famille n’habite pas à Paris de quitter la capitale sauf dispense) montrent le souci des autorités d’occupation de contrôler la population étudiante et d’éviter toute agitation ou opposition, en dispersant d’éventuels foyers de contestation ; dans le même sens, des arrestations sont pratiquées régulièrement (notamment celles massives du 21 novembre 1940 : 1 041 personnes arrêtées – principalement des lycéens et des étudiants – pour « refus de circuler »). Les démarches pour la réouverture sont menées par le recteur, Jérôme Carcopino (directeur de l’École normale supérieure), Gidel étant en contact quotidien avec lui pour le compte de la faculté de droit. Avant même l’épuisement des démarches françaises, qui paraissent secondaires dans la décision, la réouverture est annoncée par le commandement militaire allemand le 14 décembre et devient effective le 20 décembre.

Pourtant, à lire les comptes rendus de l’assemblée de la faculté, cette pression de l’occupant est difficile à percevoir. La fermeture de l’automne 1940 est à peine évoquée, tandis que de nombreuses discussions au sein de la faculté prolongent les projets d’avant-guerre sur le rôle et la place des facultés de droit, affichant la volonté des professeurs et du doyen Ripert de conserver leur autonomie. Ces projets visent à allonger la licence en droit à quatre ans, la dernière année étant spécialisée (réforme qui aboutit en 1954), à créer un certificat d’aptitude à la profession d’avocat, mis en place en 1941, ou à introduire un examen d’entrée au doctorat afin de limiter le nombre et d’élever le niveau des étudiants. Selon Ripert, la réforme de la licence doit permettre d’éviter le contournement des facultés de droit par des écoles ou établissements spécialisés ; en 1942‑1943, le doyen s’oppose à la création d’un institut des experts comptables extérieur à la faculté de droit, avant de devoir se résoudre à sa création dès lors qu’il a reçu l’assurance que les cours théoriques de droit commercial et d’économie politique seraient assurés par la faculté de droit.

Ces prises de position de Ripert témoignent de la persistance, même dans le contexte de guerre, de la défense du statut et de l’autonomie de la faculté de droit. Le fonctionnement régulier des instances enseignantes de la faculté n’est guère atteint, si l’on excepte l’interruption des assemblées entre avril et septembre 1940 et l’absence du doyen Ripert lors de son passage à Vichy. La suspension des élections universitaires (loi du 5 décembre 1940), qui empêche de procéder à une nouvelle élection du doyen, ne fait pas obstacle à ce que Ripert soit prorogé chaque année, tandis que le remplacement de Percerou (parti en retraite) au poste qu’il occupait au conseil de l’université se fait après un vote officieux de la faculté, sollicité par le recteur Gidel, faute de pouvoir organiser en assemblée un scrutin en bonne et due forme (assemblée du 20 octobre 1943). Le maintien d’usages informels malgré les restrictions imposées par la réglementation du régime montre la position paradoxale de la faculté, où les sympathies maréchalistes sont nombreuses (à commencer par celles de Ripert, énoncées clairement lors des discours de rentrée), mais où la défense de l’autonomie professionnelle des juristes universitaires et de leur rôle social se conçoit en dehors des vicissitudes politiques.

Le poids des circonstances pèse pourtant sur le fonctionnement de la faculté. Plus que les interventions allemandes directes, c’est leur menace permanente qui est prise en compte par les acteurs des instances facultaires et universitaires. Celle-ci est anticipée et intériorisée par certains professeurs, comme Niboyet, qui, dès octobre 1940, demande si la publication de son cours doit recevoir l’accord de l’autorité française et des autorités d’occupation ; Gidel (en tant qu’assesseur du doyen) répond en assemblée qu’« aucune censure spéciale sur les écrits universitaires » n’existe à ce jour, même s’il faut faire attention à leur contenu.

Le contrôle s’exerce sur les cours, les autorités d’occupation veillant à ce qu’aucun enseignant ne mette ou ne paraisse y mettre en cause les Allemands, ces demandes étant relayées par les instances universitaires, recteur ou doyen, qui appellent leurs collègues à la prudence. Jules Basdevant l’expérimente à ses dépens à la fin de 1941. Celui-ci, en poste à la faculté de droit de Paris depuis 1918, enseignant également à l’École libre des sciences politiques depuis 1938, est jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères (représentant la France dans les conférences diplomatiques) depuis 1930, ce qui l’a fait appeler à Vichy en 1940 où il reste jusqu’à sa démission, annoncée dans une lettre à Pétain le 29 mai 1941 ; dans celle-ci, diffusée dans la presse résistante, Basdevant se place « sous l’empire du droit » pour contester les mesures prises par le gouvernement de Vichy à l’égard de l’Allemagne, qui vont bien au-delà des exigences imposées à la France par la convention d’armistice et, en éloignant la France de toute position de neutralité, transforment celle-là en « capitulation à merci ». C’est bien la politique de collaboration avec l’Allemagne sur le plan international qui est directement pointée par Basdevant.

De retour à Paris, Basdevant se livre, dans la leçon inaugurale de son cours de droit des gens (doctorat) en novembre 1941, à une défense du droit dans les relations internationales qui semble mettre en cause les manquements de l’Allemagne vis-à-vis du droit international. Le cours, sans doute signalé par un étudiant ou un auditeur, suscite une demande d’explication des Allemands auprès de Gidel, devenu recteur quelques semaines plus tôt. Celui-ci est reçu pour la première fois le 15 décembre 1941 par Otto von Stülpnagel, le commandant des forces militaires allemandes en France, qui affirme sans ambages la nécessité du maintien de l’ordre dans l’université, dont la responsabilité incombe au recteur, menaçant d’une nouvelle fermeture les établissements universitaires ; Stülpnagel souligne l’obligation de contrôler les professeurs, citant le cas de Basdevant (« […] daß weitherhin Prof. Basdevant in seiner Eröffunungsvorlesung in deutschfeindlichem Sinne sich dahin ausgedrückt habe, daß es für Deutschland kein Völkerrecht gebe und daß dies ständig von Deutschland verletzt werde », le professeur Basdevant, dans sa leçon inaugurale, s’est exprimé dans un sens hostile à l’Allemagne en disant qu’il n’y avait pas de droit international pour l’Allemagne et que celle-ci le violait constamment), afin que la « nécessité [de l’ordre] soit comprise » de tous. Assurant aux Allemands qu’il mènera une enquête, Gidel relève dans un premier rapport détaillé au ministère sur le contenu du cours de Basdevant (19 décembre 1941) que les notes manuscrites ne permettent pas de « constater de manquement de la part du professeur aux justes égards dus en vertu des règles du droit international aux autorités d’un État victorieux effectuant l’occupation de guerre d’une partie du territoire d’un État vaincu », que l’écart de parole de Basdevant par rapport aux « intentions de modération » des notes paraît peu probable considérant les fonctions remplies dans le passé par Basdevant, que le signalement fait par un auditeur résulte d’un « malentendu » et qu’il faut simplement rappeler Basdevant à une « extrême circonspection » dans le choix de ses thèmes et de ses mots.

Le lendemain, Gidel, qui a sans doute reçu de nouvelles demandes allemandes, pointe au contraire le « manque de prudence » de son collègue dans le choix de son sujet et de ses exemples, et surtout l’écho auprès des autorités d’Occupation de la démission de Basdevant, utilisée par la Résistance ; il affirme craindre les conséquences pour l’université et suggère d’éloigner Basdevant de Paris, confirmant dans un post-scriptum que le commandement militaire considère Basdevant comme « indésirable (unerwünscht) à Paris ». Le cours de Basdevant paraît un prétexte saisi par les autorités d’occupation pour forcer l’éloignement ou la sanction d’un professeur désormais notoirement connu pour son opposition à la collaboration. Le ministre Carcopino convoque Basdevant à Vichy pour s’expliquer, puis, le 16 janvier 1942, le nomme pour ordre à Lyon (en zone libre), ce qui est présenté comme une « sanction lourde pour un homme qui a été cruellement atteint dans sa famille, par la guerre ». En 1943, ayant demandé son retour à Paris, Basdevant voit son arrêté de mise à disposition rapporté ; mais il est suspendu en janvier 1944, puis révoqué au printemps 1944, avant d’être réintégré dans la faculté à la Libération. L’éloignement de Basdevant met en évidence la pression de l’occupant allemand, mais aussi le jeu des autorités universitaires françaises consistant à minimiser ou écarter tout élément pouvant attirer l’attention sur la faculté.

De fait, les divisions de la faculté restent feutrées, même si elles surgissent à l’occasion de certains épisodes symboliques. Le 8 juillet 1941, la décision d’accorder l’honorariat à Louis Le Fur, que Ripert a imposé à l’ordre du jour de l’assemblée de la faculté malgré l’avis de certains de ses collègues, est renvoyée à un vote du conseil de la faculté, contre l’habitude de l’assemblée de valider sans discussion, et à l’unanimité, l’honorariat de ses membres ; la personnalité de Le Fur, professeur de droit international parti à la retraite en 1941, qui collabore à Je suis partout et est engagé dans le groupe « Collaboration », suscite des réticences sensibles parmi bon nombre de ses anciens collègues. Lors de la séance suivante, le 18 juillet 1941, Ripert annonce la mise à la retraite au 21 juin 1941, en raison de l’application du statut des juifs, d’Albert Aftalion, de William Oualid et d’Henri Lévy-Bruhl, pour lesquels se pose également la question de l’honorariat. Ripert invoque en leur faveur l’exemple d’Henri Lévy-Ullmann (parti à la retraite avant l’application du statut des juifs) et des « magistrats de race juive » auxquels a été conféré l’honorariat, tout en soulignant que, dans ce cas, les professeurs « continuent à faire partie de la Faculté et sont invités aux cérémonies ». À front renversé, l’unanimité n’est pas non plus acquise sur ce vote. Lors de l’examen conjoint, le 22 décembre 1941, des quatre demandes d’honorariat, l’ajournement est décidé par un conseil très divisé (15 voix favorables à l’ajournement, parmi lesquels on peut identifier Jules Basdevant, Gaëtan Pirou et Léon Julliot de La Morandière, contre 11 voix).

Ce cas est l’un des rares où s’expriment à mots couverts (sous la couverture d’une discussion d’honorariat) des divisions idéologiques plus profondes au sein de la faculté ; l’ajournement décidé en décembre est difficile à interpréter du fait de l’association d’un professeur collaborationniste et de trois professeurs révoqués en raison des lois raciales ; mais l’absence d’unanimité lors des séances de juillet témoigne de l’existence de tendances différentes au sein de la faculté, entre un groupe soutenant plus ou moins activement le régime de Vichy et un groupe plus hostile, où se recrutent plusieurs résistants dont l’action reste souterraine jusqu’à la Libération. Par contraste, l’honorariat est conféré à l’unanimité à Jean Percerou lors de l’assemblée du 20 octobre 1943. En mars 1942, lors des obsèques de Nicolas Politis, professeur honoraire de la faculté de droit de Paris depuis 1914 devenu ministre et diplomate en Grèce, décédé à Cannes, en zone libre, c’est une curieuse équipe qui représente la faculté de droit de Paris : Albert Geouffre Lapradelle (professeur honoraire qui publie un violent pamphlet contre l’Union soviétique, Le Marxisme tentaculaire, en 1942), Gaston Jèze (également à la retraite, les ligues étudiantes d’extrême-droite avaient mené une violente campagne contre lui en 1936), William Oualid (révoqué en tant que juif) et Jules Basdevant (mis à disposition de la faculté de Lyon en janvier 1942 à titre de sanction) !

À l’inverse de cette absence de solidarité à l’égard des collègues révoqués ou sanctionnés, la faculté témoigne un intérêt beaucoup plus marqué pour la situation des prisonniers (James et Amiaud, et plus largement les professeurs de droit prisonniers des Allemands), qui s’efforcent dans les oflags de reconstituer un fonctionnement corporatif afin de poursuivre l’enseignement du droit. La faculté ne va cependant pas jusqu’à considérer leur situation comme propice au développement scientifique, à l’égal du fonctionnement corporatif de la faculté. En juin 1942, lorsque Ripert annonce avoir accepté de préfacer un ouvrage collectif de juristes officiers prisonniers (parmi lesquels Paul-Marie Gaudemet ou son gendre Claude-Albert Colliard) dans l’oflag II-B en Allemagne, il se heurte aux critiques de Jean-Paulin Niboyet, des frères Léon et Henri Mazeaud et de Marcel Waline (nouvellement nommé à Paris comme agrégé), qui estiment qu’une telle publication ne peut avoir « l’objectivité scientifique nécessaire ». Ripert répond qu’il ne s’agit pas d’une publication de la faculté, mais des auteurs eux-mêmes, avec une simple préface de sa part, qui n’engage pas la faculté. L’opposition est ici largement faite à Ripert lui-même, tout en témoignant de la prégnance du modèle du juriste autonome dans la représentation de l’activité universitaire. Le contexte d’étude dans les camps de prisonniers serait trop contraint pour permettre l’épanouissement de la liberté universitaire que permet le fonctionnement corporatif de la faculté. De même, la proposition de nommer Jean Gaudemet, alors prisonnier de guerre, sur une charge de cours de droit romain, afin d’appuyer sa libération, suscite des réserves au conseil du 22 décembre 1943, dès lors que ce critère serait le seul motif de recrutement ; Besnier lui est finalement préféré en mai 1944.

En revanche, quelle que soit l’inclination de bon nombre de professeurs pour le régime de Vichy, les échanges scientifiques avec l’Allemagne, qui constituent l’un des axes de la collaboration voulue par le régime de Vichy avec l’occupant nazi, ne produisent que des effets limités. Quelques professeurs parmi les plus favorables à la collaboration participent à des missions en Allemagne : Achille Mestre, qui avait déjà fait plusieurs séjours en Allemagne depuis ses années de formation au début du xxe siècle, effectue un séjour à Berlin au printemps 1942, au cours duquel il rencontre l’un des principaux juristes nazis, Wilhelm Stuckart ; de même, René Maunier participe en juin 1942 à un congrès d’ethnologie sous l’égide du Reichsforschungsrat (Ripert, à l’occasion de l’autorisation de déplacement qui lui est accordée, atteste que Maunier est « partisan de la collaboration », « acquis à la cause de la Révolution Nationale », « notoirement anglophobe » et sans « attache avec l’ancien régime »). Ces déplacements ont tous lieu après le retour au pouvoir de Laval et l’arrivée au ministère de l’Éducation nationale d’Abel Bonnard, partisan résolu de la collaboration avec l’Allemagne nazie. Le nombre de professeurs impliqués dans ces activités, sous réserve d’autres découvertes, reste limité ; si l’adhésion au maréchalisme et à la « Révolution nationale » est forte chez beaucoup, en témoignent les nombreuses missions officielles remplies à Vichy ou pour le compte du régime, il n’en est pas de même de la volonté de collaboration.

Guillaume Richard, professeur d’histoire du droit à l’université Paris Cité

Indications bibliographiques

« Académie de Paris. Archives rectorales relatives à la guerre de 1939‑1945 (1939‑1945) », Archives nationales, AJ/16/7116.

« Académie de Paris. Personnel scientifique et administratif des facultés et des lycées de garçons et de filles, de l’enseignement professionnel, de l’enseignement primaire supérieur, 1870‑1940 », Archives nationales, AJ/16/5854.

« Dossiers des fonctionnaires de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ayant cessé leurs fonctions entre 1880 à 1968 : Barnier à Bellet », Archives nationales, F/17/25175/A.

« Dossiers des fonctionnaires de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ayant cessé leurs fonctions entre 1880 à 1968 : Marty à Mergier », Archives nationales, F/17/25070.

« Dossiers des fonctionnaires de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ayant cessé leurs fonctions entre 1880 à 1968 : Mérouze à Michel », Archives nationales, F/17/25071.

« Guerre de 1939‑1945. La France et la Belgique sous l’occupation allemande (1940‑1944). Les fonds allemands conservés aux Archives nationales », Archives nationales, AJ/40/565.

« Registre de délibérations du conseil et de l’assemblée de la faculté de droit : 26 juin 1934‑10 octobre 1940 », Archives nationales, AJ/16/1802.

« Registre de délibérations du conseil et de l’assemblée de la faculté de droit : 29 octobre 1940‑13 décembre 1947 », Archives nationales, AJ/16/1803.

Monchablon Alain, « La manifestation à l’Étoile du 11 novembre 1940 : Histoire et mémoires », dans Vingtième siècle, revue d’histoire, vol. 110, 2011, p. 67‑81.

Pour citer cet article

Richard Guillaume, « Le fonctionnement de la faculté de droit de Paris pendant l’occupation allemande (1940‑1944) – I. Les instances de la faculté », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/la-vie-quotidienne/.