Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

La Libération et après : hommages et silences

La libération de Paris intervient pendant les vacances universitaires le 25 août 1944. Dans les mois qui ont précédé, la faculté de droit de Paris, dont les effectifs s’élèvent encore à un peu plus de 7 000 étudiants et étudiantes, selon un recensement effectué en vue du Service du Travail Obligatoire, perçoit les échos de la cruauté des derniers mois de l’Occupation. Jules Basdevant, professeur de droit international public à Paris depuis 1918, jurisconsulte du Quai d’Orsay depuis 1930 jusqu’à sa démission en 1941, dont les cours de droit des gens ont paru offensants aux autorités allemandes, est suspendu, puis mis à la retraite d’office par le régime de Vichy en mai 1944 pour avoir dénoncé les violations de l’armistice par les Allemands et indisposé l’occupant. Un de ses fils est abattu à 17 ans lors d’une opération contre le maquis du Morvan. Son gendre, Paul Bastid, professeur de droit public à Dijon et résistant est recherché par les Allemands. Gaston Lagarde, agrégé de droit privé et chargé de cours de droit comparé à Paris depuis 1943, est arrêté par les Allemands à Rennes en juin 1944, de même que Paul Durand, ancien docteur en droit de Paris (1931), professeur à Nancy, qui est déporté en Allemagne. En juillet 1944, Léon Mazeaud, qui avait été agrégé à Paris en 1942 (après un premier poste à Grenoble) et titularisé comme professeur de droit commercial en 1944 (dans son dernier cours de juin 1944 il annonce aux étudiants la prochaine rentrée comme celle de la victoire), est arrêté comme résistant, membre du réseau Alliance, et déporté dans le « dernier convoi » parti de Paris pour Buchenwald. À l’autre bout du spectre, Léon Gallet, ancien docteur de la faculté de droit de Paris en 1935, est exécuté par des résistants en février 1944 à Grenoble du fait de sa participation à la collaboration comme membre du PPF (Parti populaire français) de Jacques Doriot. Les professeurs de la faculté de droit de Paris assistent impuissants à ces événements, sous la direction du doyen Georges Ripert, jusqu’à ce que les FFI (Forces françaises de l’intérieur) viennent l’arrêter à son domicile le lendemain de la Libération le 26 août 1944.

Le registre de la faculté de droit conservé aux Archives nationales (cote AJ/16/1803) fait mention d’une assemblée officieuse des professeurs au cours de laquelle auraient été critiquées les conditions de cette arrestation et demandée la mise en liberté provisoire de Ripert, de même que celle de Joseph Barthélemy, lui aussi ancien ministre de Vichy (à la Justice de janvier 1941 à mars 1943, un des signataires du second statut des juifs et de la loi du 14 août 1941 créant les sections spéciales chargées de la répression contre les résistants « communistes et anarchistes ») accusé d’intelligences avec l’ennemi. « Sans s’immiscer dans le cours de la Justice », les professeurs de la faculté présents à la fin du mois d’août cherchent encore à défendre leur doyen et son implication dans le régime de Vichy.

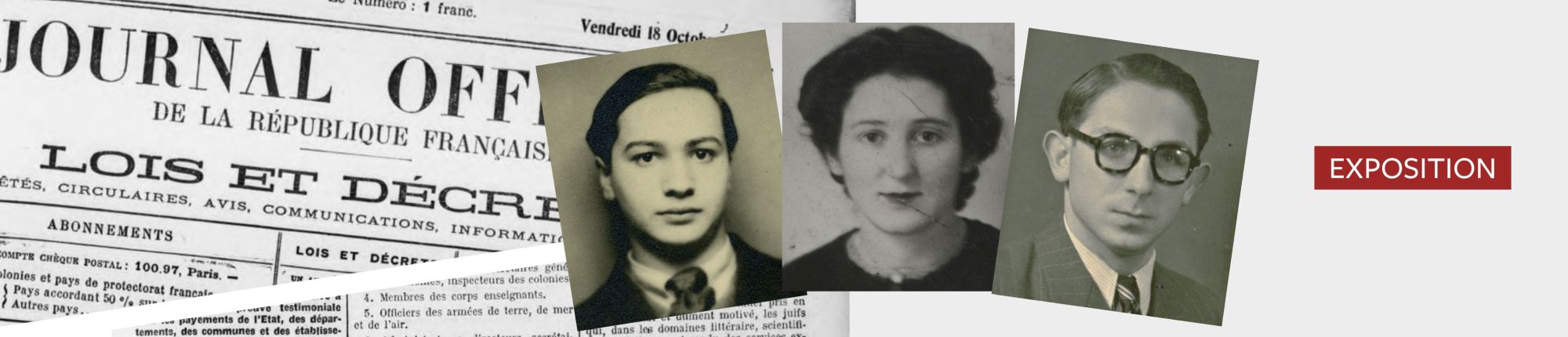

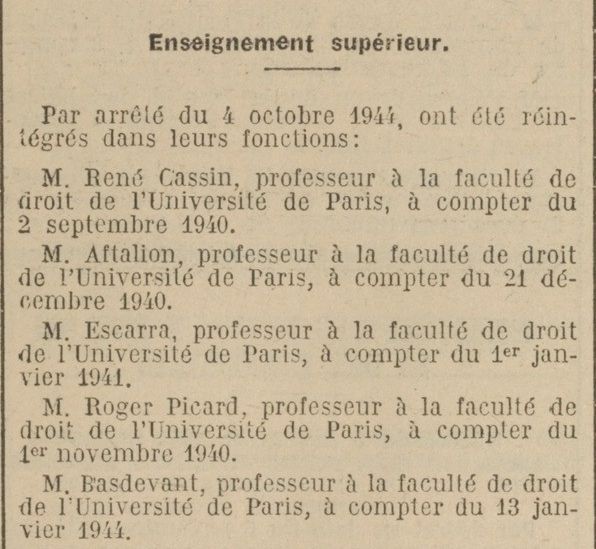

La Libération dévoile au grand jour les professeurs résistants et les épurés de 1940‑1941. Gabriel Le Bras, qui a joué un rôle de premier plan dans la résistance universitaire, participe aux premières réunions du FNU (Front national universitaire qui fédère les universitaires résistants) et de la nouvelle direction du CNRS, placée sous l’autorité de Frédéric Joliot-Curie en septembre 1944, qui entend rompre avec les hommes et la politique de Vichy. Gabriel Le Bras prend la parole dans la cour d’honneur de la Sorbonne pour l’hommage à « l’Université martyre » organisé par l’UEP (Union des étudiants patriotes) et le FNU le 25 novembre 1944 et prononce l’adresse de l’université de Paris au général de Gaulle, le 22 janvier 1945, qui évoque face à l’héroïsme des résistants, la présence de « rares transfuges » dans l’université. Par arrêtés de René Capitant, ministre de l’Éducation nationale, datés des 2 et 4 octobre 1944, Albert Aftalion (il sera plus tard maintenu dans ses fonctions au-delà de 70 ans), René Cassin, Henri Lévy-Bruhl et Roger Picard sont réintégrés comme professeurs à la faculté de droit de Paris à la date de leur révocation ou de leur mise à la retraite d’office (entre septembre 1940 et juin 1941). Toutes les exclusions prononcées en application de la législation de Vichy (un peu plus de 200 concernaient des universitaires dans toute la France, dont 126 juifs) sont annulées rétroactivement en application des ordonnances du gouvernement provisoire du 4 juillet 1943, 5 août 1943 et 27 janvier 1944. Dans ces arrêtés d’octobre 1944, il n’est pas fait référence à l’ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine annulant tous les actes de « l’autorité de fait » du gouvernement de Vichy qui « établissent ou organisent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ».

Les Conseils académiques d’enquête (CAE) et le Conseil supérieur d’enquête (CSE), chargés de mener l’épuration au sein de l’université, sont créés par une circulaire du 6 octobre 1944 et un arrêté du 26 octobre 1944, conformément à la volonté de suspendre et d’exclure les fonctionnaires qui ont « favorisé les entreprises de l’ennemi » ou « porté atteinte aux institutions constitutionnelles et aux libertés fondamentales » (art. 2 de l’ordonnance du 27 juin 1944). Le CSE est présidé successivement par deux professeurs de la faculté de droit de Paris : Léon Julliot de La Morandière (membre du réseau Combat) à partir du 1er novembre 1944, puis de juin 1946 à mars 1947 Pierre Petot (dont Gabriel Le Bras vantera plus tard, dans sa notice nécrologique, l’attitude patriotique, bien que discrète, pendant l’Occupation).

La première réunion officielle de la faculté après la Libération a lieu le 7 novembre 1944 sous la présidence de René Morel qui était l’assesseur du doyen Ripert. René Cassin et Henri Lévy-Bruhl y sont présents ainsi que Robert Le Balle (un des dirigeants du réseau Orion), Gabriel Le Bras et Léon Julliot de La Morandière qui ont participé à la Résistance, aux côtés de François Olivier-Martin, Gaëtan Pirou et André Rouast qui ont, eux, soutenu le régime de Vichy. Au nom de la faculté René Morel se réjouit de la Libération de la France de l’occupation allemande et de la présence dans le gouvernement provisoire de trois professeurs de droit, dont René Capitant, « ancien et brillant étudiant » de la faculté parisienne (les deux autres sont François de Menthon et André Philip). À l’unanimité l’assemblée des professeurs vote une adresse à René Capitant, ministre de l’Éducation nationale et fils d’Henri Capitant (1865‑1937), « l’une des illustrations de la faculté de droit de Paris et de la science juridique française ».

René Morel exprime dans la même séance sa joie de voir réintégrés « les six professeurs dont la faculté avait été privée si longtemps et qui avaient été victimes d’injustes lois d’exception et de mesures arbitraires ». Il cite les noms d’Aftalion, Basdevant, Cassin, Escarra, Lévy-Bruhl et Picard, mêlant ainsi les quatre professeurs encore vivants parmi les cinq professeurs juifs révoqués et ceux d’Escarra, révoqué en tant que rallié à la France libre, et de Basdevant mis à la retraite d’office du fait de son opposition aux Allemands (en signalant la mort de l’un de ses fils « tué par les Allemands dans des conditions particulièrement odieuses »). « Hélas, ajoute Morel, il manque à cette réunion notre regretté Oualid ». Morel indique qu’il n’y a pas encore de nouvelles du retour de déportation de Léon Mazeaud. René Cassin dit son émotion à revenir dans la faculté et, après que le général de Gaulle l’a nommé vice-président du Conseil d’État, il reçoit les félicitations pour le « grand honneur » fait à la faculté. Les mêmes professeurs qui taisaient son nom de 1940 à 1944 paraissent désormais soutenir le plus haut fonctionnaire de France.

Le 1er décembre 1944, l’assemblée des professeurs reçoit une lettre de Georges Ripert, détenu en cours d’instruction d’abord à Drancy (le lieu d’enfermement des juifs avant l’envoi en déportation) puis à Fresnes, qui regrette de ne pouvoir remettre son mandat et participer à l’élection de son successeur. Le même jour Georges Ripert a déposé une demande de mise en liberté provisoire, dans laquelle il esquisse ses lignes de défense fondées sur la non-participation des secrétaires d’État aux décisions du Conseil des ministres et sa prétention d’avoir appliqué les lois d’exclusion « avec un maximum de libéralisme ». Dans sa lettre à ses collègues, Georges Ripert concède que ni les maîtres, ni les élèves n’ont pu « éviter les effets de certaines lois d’ordre politique », euphémisme pour désigner sans la nommer la législation antisémite de Vichy. Mais il affirme que la faculté n’a subi aucune atteinte dans le choix de ses nouveaux professeurs ou dans l’indépendance de son enseignement. « Sous l’occupation ennemie, des milliers de jeunes gens ont poursuivi leurs études juridiques en toute liberté et la faculté n’a souffert aucune intrusion… Je laisse à mon successeur une faculté dont l’effectif est accru, où le travail des conférences a été organisé, qui compte des enseignements nouveaux, et dont la situation financière est magnifique ». Dans ce discours inouï d’autosatisfaction, qui passe sous silence les persécutions antisémites ou les interventions des autorités allemandes contre Jules Basdevant et la déportation de Léon Mazeaud, Ripert fait référence à l’affection de ses collègues et s’estime être la « victime des luttes politiques entre les Français », en ayant fait l’objet d’une « arrestation irrégulière ».

Dans la même séance, les 37 professeurs présents choisissent à l’unanimité Jules Basdevant comme doyen lors d’un premier scrutin. Ce choix d’un des plus anciens professeurs, ayant conseillé le Quai d’Orsay avant de démissionner et d’être frappé par des mesures (ensuite rapportées) de suspension et de mise à la retraite, est de nature à rallier les résistants, comme les attentistes et les partisans du régime de Vichy. Mais Jules Basdevant refuse la désignation de ses collègues tout en les remerciant : il invoque son inexpérience des charges administratives. Peut-être pense-t-il que la faculté de droit de Paris a besoin d’un doyen plus représentatif de la Résistance. Un second scrutin est aussitôt organisé et sur 40 votants, Léon Julliot de La Morandière obtient 27 suffrages, devant Gabriel Le Bras (9 votants), Gaëtan Pirou et Georges Scelle (chacun une voix) et deux bulletins blancs. Les professeurs ont mis en tête deux anciens résistants, laissant très loin derrière deux professeurs qui n’ont guère protesté contre le régime de Vichy. Le nouveau doyen rend hommage à René Morel, pourtant marqué comme assesseur de Ripert, et regarde vers l’avenir par un discours qui se veut consensuel : la faculté est selon lui « une grande dame, bien élevée, qui a le souci de causer peu de bruit, de ne pas troubler la quiétude de ses voisins ».

Cette volonté d’apaisement conduit à une très grande discrétion dans les registres de la faculté de droit à partir de 1945 sur la guerre et l’épuration des professeurs compromis avec Vichy. Joseph Barthélemy meurt d’un cancer en mai 1945 avant d’avoir pu être jugé. Georges Ripert est mis en liberté provisoire le 14 février 1945. Dans l’instruction de son dossier, il est question d’un petit déjeuner avec Otto Abetz en octobre 1941 auquel participaient aussi Gidel, Maunier et Le Fur. Inculpé d’atteinte à la sûreté de l’État, défendu par les avocats Jacques Charpentier et Frédéric Dupont qui rédigent deux mémoires successifs pour sa défense, Georges Ripert est jugé seulement en 1947 par la Haute Cour et fait l’objet d’un non-lieu le 2 mai de cette année pour des « services rendus » (mais non spécifiés) à la Résistance, ce qui provoque l’indignation du président du CSE Olivier Pozzo di Borgo dans son rapport du 20 novembre 1947 au ministre de l’Éducation nationale.

Après des hésitations gouvernementales et de nombreuses interventions en sa faveur de collègues (mais sans le soutien des professeurs résistants à l’exception de Julliot de La Morandière) ou d’étudiants, Georges Ripert est admis à la retraite le 12 juin 1948, sans avoir fait l’objet d’aucune sanction. Il continue à remplir des fonctions éditoriales dans les revues juridiques et fait l’objet en 1950 d’un volumineux recueil d’hommages de ses collègues (Le droit privé français au milieu du xxe siècle, Études offertes à Georges Ripert, Paris, LGDJ, 1950) qui tait son rôle de 1940 à 1944. Gilbert Gidel, qui a été recteur de l’académie de Paris de 1941 à 1944, n’est finalement pas sanctionné. François Olivier-Martin continue son enseignement jusqu’à sa retraite en 1951 et siège à l’Institut jusqu’à sa mort en 1952. Sa nécrologie par son élève Gabriel Lepointe (Revue historique de droit français et étranger, 1953, p. 12) fait l’éloge de sa « droiture » lors des séances de la Cour de justice de Riom et évoque « l’estime amicale » que lui aurait manifesté Léon Blum, traduit comme accusé devant cette juridiction d’exception. Il n’est plus question de mentionner jusqu’aux années 1990 la participation de cet historien du droit à la justice d’exception du régime de Vichy. L’économiste Maurice Bouvier-Ajam, qui a joué un rôle de direction dans un institut « diffusant les doctrines nazies » (l’Institut d’études corporatives et sociales dont Olivier-Martin était membre comme Le Fur, très compromis dans la collaboration et mort en 1943) et a été proche de Marcel Déat et des collaborationnistes, voit son dossier classé sans suite en mars 1945, mais il est exclu de ses fonctions de chargé de cours à la faculté de droit de Paris par arrêté le 13 mai 1946. René Maunier, professeur de législation, d’économie et de sociologie coloniales à la faculté de droit de Paris est mis à la retraite d’office en 1944 du fait de ses liens avec l’occupant, alors qu’Édouard Dolléans est admis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge limite de 70 ans pour les mêmes raisons.

À la faculté de droit de Paris, comme dans toute la France, la mémoire de la Résistance tend à occulter celle des persécutions antisémites. Des hommages sont rendus à Léon Mazeaud, libéré du camp de Buchenwald en avril 1945 et devenu le premier président de la Fédération Nationale des Déportés et Internés de la Résistance, et à son frère jumeau Henri Mazeaud, professeur de droit civil à Paris depuis 1938, médaillé de la Résistance (un des chefs du mouvement Alliance) et officier volontaire dans l’armée polonaise. Le 10 novembre 1951 est inaugurée la plaque commémorative en hommage aux étudiants, étudiantes, anciens étudiants de la faculté de droit de Paris morts pendant la guerre. La liste comprend 38 noms de morts pendant la campagne de France de 1939‑1940 dont l’agrégé Jean Plassard (mort de la suite de ses blessures en juillet 1940), 30 anciens étudiants (comme Guy-Pierre Thorez étudiant en capacité au début de la guerre) et anciens étudiants morts pour la France combattante de 1941 à 1945, 16 étudiants et anciens étudiants tombés en mission comme membres des Forces Françaises de l’Intérieur, 16 fusillés pour actes de résistance (dont Pierre-Antoine Binet, Jean-Claude Léon Chabanne, Jean Gay, étudiant en droit de 21 ans, fusillé à la cascade du Bois de Boulogne dont les cendres ont été transférées dans la crypte de la Sorbonne dédiée aux résistants en 1947), 39 étudiants (dont Jacques André Brach, Jean-Pierre Cornu, Jean-Marie Auguste Dupouy, Guy Flavien élève-ingénieur de l’École centrale, en même temps inscrit à la faculté de droit, Adolphe-Guy Fontenaille, Volico Leizerowski participant de la manifestation du 11 novembre 1940, arrêté le 9 janvier 1941, Roger-Nicolas Meunier, Alain-Raoul Mossé qui achevait juste sa licence au déclenchement de la guerre, Jean-Eugène-Germain Nédélec, Paul Sagard, Paul Soutumier, François Jean Touchon, Bernard Arnaud Triboulet, Gérard Henry Vergé), étudiantes (Georgette Berthet étudiante en licence de 1940 à 1944 et résistante, Louise Renée Mayer qui venait juste de terminer sa licence en juillet 1939), anciens étudiants et anciennes étudiantes (comme Marie-Nelly Gaston Bloch, Simone Thérèse Huard) assassinés en déportation comme juifs ou résistants, auxquels s’ajoutent quatre anciens étudiants, militaires faits prisonniers et morts en captivité et cinq anciens étudiants et anciennes étudiantes morts dans des bombardements. En tout ce sont 130 noms de victimes de la Seconde Guerre mondiale que la faculté de droit honore à l’automne 1951 en présence du Président de la République. Dans son discours, le doyen Julliot de La Morandière ne parle jamais explicitement des persécutions antisémites, de même qu’il ne rappelle pas l’exclusion des cinq professeurs juifs de la faculté en 1940‑1941.

Le silence s’installe pendant quatre décennies sur ces exclusions et persécutions à la faculté de droit, dans une France où le passé de Vichy « ne passe pas » selon le titre du livre d’Éric Conan et Henry Rousso (1994). Les anciens résistants, comme Gabriel Le Bras, comme les anciennes victimes de la législation antisémite, à l’instar de Charles Eisenmann qui a été révoqué de son poste à Strasbourg pendant la guerre et est devenu professeur à Paris en 1948, gardent le silence sur leurs destinées personnelles. Les anciens élèves et collègues de Georges Ripert ou de François Olivier-Martin taisent les compromissions de leur maître avec le régime. Le sujet reste quasiment tabou dans les facultés de droit jusqu’au début des années quatre-vingt-dix. Les travaux des historiens sur le régime de Vichy et la nouvelle vision qu’ils apportent alors de sa contribution à la déportation des juifs de France conduisent finalement à l’examen de ce qui s’est passé au sein des universités, notamment à la suite de la thèse de Claude Singer soutenue en 1991 et publiée en 1992 sous le titre Vichy, l’université et les Juifs.

Après des travaux plus récents, menés plus spécialement sur la faculté de droit de Paris, cette exposition entend mettre un terme à une longue période de silence. Les recherches historiques ne visent pas à juger les comportements des contemporains et encore moins à sonder les cœurs de juristes qui ont vécu cette période et sont aujourd’hui tous décédés. Mais cette exposition contribue, comme l’avait voulu René Cassin dès janvier 1945, à faire la vérité sur ces années si noires, y compris à l’intérieur de la faculté de droit, à nous rappeler les faits de résistance et de courage de celles et ceux qui ont combattu l’occupant au sacrifice ou au péril de leur vie, comme l’assassinat au nom d’une idéologie violemment raciste d’hommes juifs et de femmes juives qui avaient étudié à la faculté de droit de Paris. Enfin elle a pour fonction symbolique de réintégrer dans la mémoire collective de la communauté universitaire d’aujourd’hui les noms des professeurs exclus de la faculté à laquelle ils étaient si fiers d’appartenir.

Jean-Louis Halpérin, professeur d’histoire du droit à l’École normale supérieure – PSL

Indications bibliographiques

Audren Frédéric, Halpérin Jean-Louis, La culture juridique française : entre mythes et réalités : xixe–xxe siècles, « Biblis », Paris, CNRS Éditions, 2022.

Halpérin Jean-Louis (dir.), Paris, capitale juridique (1804-1950) : étude de socio-histoire sur la Faculté de droit de Paris, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2011.

Rouquet François, « Mon cher Collègue et Ami » L’épuration des universitaires (1940-1953), « Histoire », Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, https://doi.org/10.4000/books.pur.103586.

Singer Claude, Vichy, l’université et les Juifs : les silences et la mémoire, Paris, Les Belles lettres, 1992.

—, L’université libérée, l’université épurée, 1943-1947, « Histoire », Paris, Les Belles lettres, 1997.

Pour citer cet article

Halpérin Jean-Louis, « La Libération et au-delà : réintégrations, épurations, silences », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/la-liberation/.