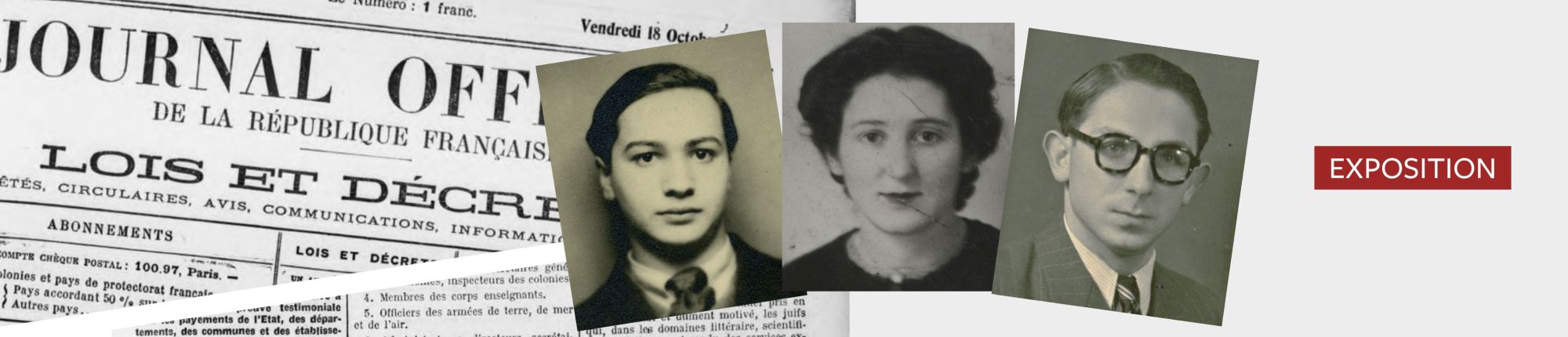

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

La “vieille maison du Panthéon” à l’orée de la guerre

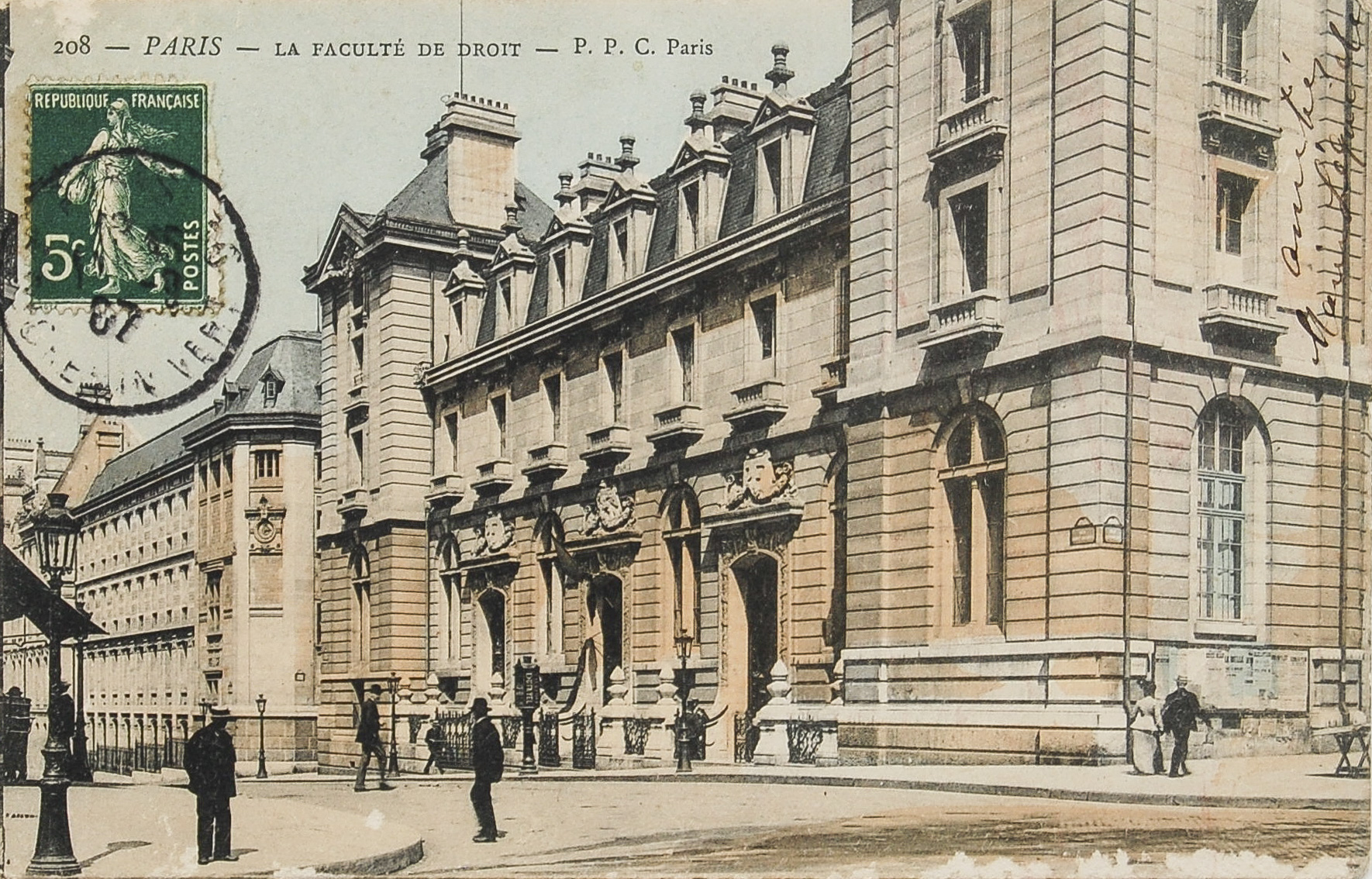

En 1939, la faculté de droit de Paris a 135 ans d’existence, depuis la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804) qui, après dix années de vacance de l’enseignement suite à la suppression des universités en 1793, a rétabli des « écoles de droit », ayant pris ensuite le nom de facultés depuis le 1er janvier 1809. Unique faculté de droit à Paris, ayant le monopole de la collation des grades même après l’établissement de la liberté de l’enseignement supérieur en 1875, elle est qualifiée par ses doyens comme la « vieille maison du Panthéon » puisqu’elle a pour siège le bâtiment construit par Soufflot et inauguré en 1783 pour sa devancière sous l’Ancien Régime en face du Panthéon. Agrandi dès les années 1820, puis en 1876‑1878 (avec l’installation de la bibliothèque à l’époque derrière le bâtiment de Soufflot) et en 1890‑1897 par les constructions sur la rue Soufflot et la rue Saint-Jacques, le bâtiment du Panthéon accueille toutes les activités de la faculté de droit. Cette faculté a été longtemps considérée comme un service extérieur du ministère de l’Instruction publique, avant d’acquérir la personnalité civile en 1885, puis d’être intégrée avec les autres facultés (lettres et sciences à la Sorbonne, médecine rue de l’École de médecine, pharmacie avenue de l’Observatoire) dans la structure confédérale de l’université de Paris en vertu de la loi du 10 juillet 1896.

En nombre d’étudiants, la « vieille maison du Panthéon » peut se targuer d’être la plus importante faculté de France, toutes disciplines confondues, et en comparaison avec les facultés étrangères, la plus grande faculté de droit du monde. Passé de 1 700 étudiants en 1812 à 3 454 en 1835‑1836, redescendu autour de 2 000 sous le Second Empire et au début de la Troisième République, l’effectif des étudiants immatriculés ne cesse d’augmenter depuis les années 1890 pour atteindre 7 822 étudiants en 1912‑1913, un palier autour de 9 000 étudiants dans les années vingt, puis un niveau au-dessus des 10 000 étudiants dans les années trente. Au 31 juillet 1938, la statistique (publiée par les Annales de l’Université de Paris, 1939, p. 101) fait état de 11 627 étudiants et étudiantes en scolarité. Même si ce chiffre intègre plus de 3 000 étudiants ayant seulement passé un examen (des redoublants ou des étudiants ne validant pas complètement leur année), cet effectif considérable dépasse celui des étudiants et étudiantes en lettres (9 961), en médecine (6 608) et en sciences (4 045) et représente presque la moitié des étudiants et étudiantes en droit de toute la France. La comparaison avec les facultés de droit étrangères (et à fortiori les law schools américaines) est à manier avec une certaine prudence, en raison des différences de structure et de l’intégration de l’étude de l’économie dans les facultés de droit en France, mais ces chiffres traduisent l’existence ancienne à Paris d’un « enseignement de masse » du droit et le rayonnement de la faculté parisienne de droit.

Ce rayonnement se mesure aussi à travers ce que nous savons par les statistiques de la composition de la communauté étudiante. Toujours en 1938, celle-ci comprend 2 067 femmes pour 9 561 hommes, une proportion d’étudiantes moins forte qu’à la faculté des lettres, mais en augmentation depuis le début du xxe siècle, avec notamment l’ouverture aux femmes de l’accès au barreau en 1900 et malgré l’impossibilité, jusqu’en 1944, pour les femmes d’accéder à la magistrature. Les statistiques nous donnent également le chiffre de 891 étudiants et étudiantes venant de l’étranger, ce qui est moins qu’aux facultés de lettres et de médecine mais témoigne de l’attraction de la faculté de droit pour des étudiants de nationalités très diverses – par ordre d’importance quantitative pour les plus grands groupes, Roumains, Yougoslaves, Suisses, Turcs, Grecs, Égyptiens, Russes, Portugais, Allemands, Chinois et Iraniens (auxquels s’ajoutent 9 étudiants et 3 étudiantes des États-Unis). À l’époque du plus grand empire colonial français, la statistique recense 63 étudiants « coloniaux » (tous des hommes, les étudiants d’Algérie ne sont pas comptabilisés et font pour la plupart leurs études à la faculté de droit d’Alger ; il n’y a pas d’étudiants des Antilles ou de la Réunion), venant principalement de Tunisie, d’Indochine et des mandats de Syrie et du Liban. La faculté de droit de Paris a une longue tradition de docteurs étrangers et accueille entre autres des réfugiés d’Europe centrale, dont certains fuient les persécutions antisémites depuis 1933.

Le corps enseignant atteint une cinquantaine de professeurs, les facultés de droit ne connaissant pas à l’époque l’existence d’autres corps que celui des reçus aux concours d’agrégation du supérieur (au nombre de quatre depuis 1896 : droit privé, droit public, histoire du droit et sciences économiques). Composé uniquement d’hommes (les premières femmes agrégées dans les années trente, Charlotte Béquignon-Lagarde en droit privé en 1931, Suzanne Bastid en droit public en 1932, sont en début de carrière dans les facultés de Rennes et Dijon), le corps professoral est constitué de professeurs (la plupart affectés à une chaire) et d’agrégés. Ces derniers après avoir été professeurs titularisés dans une faculté « de province » sont recrutés (avec une sorte de recul temporaire dans la hiérarchie) comme agrégés à Paris avant d’y être titularisés dans les années suivantes. C’est l’assemblée des professeurs qui propose par un vote deux candidats (celui en première ligne étant toujours choisi) au ministre effectuant la nomination sur les postes vacants. En 1939, les 20 professeurs de droit privé restent les plus nombreux (André Amiaud, René Cassin, Henri Donnedieu de Vabres, Jean Escarra, Paul Esmein, Louis Germain-Martin, Joseph Hamel, Louis Hugueney, Léon Julliot de La Morandière, Robert Le Balle, Henri Lévy-Ullmann, René Maunier, Henri Mazeaud, René Morel, Jean-Paulin Niboyet, Jean Percerou, Maurice Picard, Jean Plassard, Georges Ripert, André Rouast, Henry Solus) devant les 12 de sciences économiques (Albert Aftalion, Louis Baudin, Édouard Dolléans, Émile James, Jean Lescure, Bertrand Nogaro, Henri Noyelle, William Oualid, François Perroux, Gaëtan Pirou, Roger Picard), les 9 de droit public (Joseph Barthélémy, Jules Basdevant, Gilbert Gidel, Julien Laferrière, Louis Le Fur, Achille Mestre, Louis Rolland, Georges Scelle, Marcel Sibert) et les 9 d’histoire du droit (André Giffard, Maurice Grandclaude, Gabriel Le Bras, Henri Lévy-Bruhl, Raymond Monier, Pierre Noailles, François Olivier-Martin, Pierre Petot, Henri Regnault). Déjà organisés en sections, avec des salles de travail pour les étudiants de doctorat, les professeurs issus des quatre agrégations siègent tous dans l’assemblée des professeurs, participent à l’élection du doyen (lui aussi proposé en première ligne au ministre qui avalise ce choix) et ont conscience de former le corps unique de la faculté de droit, symbolisé par le port de la robe professorale lors des cours et des examens. Beaucoup d’entre eux sont portraiturés dans l’ouvrage de 1932, Nos maîtres de la Faculté de droit de Paris.

Auteurs de manuels et d’ouvrages réputés, siégeant pour beaucoup d’entre eux dans des comités consultatifs de l’administration ou ayant été pour quelques-uns directeur ou chef de cabinet de ministre (Henri Lévy-Ullmann, Roger Picard et Édouard Dolléans) ou députés (Joseph Barthélemy de 1919 à 1928, Bertrand Nogaro de 1924 à 1934, également ministre de l’Instruction publique en 1926), cumulant parfois des fonctions d’enseignement à l’École libre des sciences politiques ou à l’École des hautes études commerciales, les professeurs de la faculté de droit de Paris occupent alors une place centrale dans le champ juridique français.

Parmi les civilistes, Georges Ripert continue la publication des traités de Planiol avec la collaboration entre autres d’André Rouast et de Paul Esmein, tandis que Léon Julliot de La Morandière est le continuateur du Cours et du Précis d’Henri Capitant. Henri Lévy-Ullmann et Jean Escarra sont parmi les spécialistes les plus reconnus du droit comparé, de même que Jean-Paulin Niboyet en droit international privé et Henry Solus en droit colonial. Le pénaliste Louis Hugueney, bien que n’ayant pas écrit de manuel, est très écouté et son collègue Henri Donnedieu de Vabres s’est spécialisé dans l’étude du droit pénal international et du droit pénal comparé, dénonçant dans un livre de 1939 la politique criminelle des États autoritaires (Russie soviétique, Italie fasciste, Allemagne nazie). Joseph Barthélemy est l’auteur avec Paul Duez d’un Traité élémentaire de droit constitutionnel qui renouvelle l’ouvrage canonique d’Adhémar Esmein. Louis Rolland est un des théoriciens du service public et Achille Mestre l’un des analystes des interventions économiques de l’État, particulièrement dans le domaine de l’énergie électrique. Louis le Fur est un internationaliste partisan de la Société des Nations en même temps que l’un des co-fondateurs des Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, et son collègue Gilbert Gidel participe activement aux développements du droit international par ses consultations, ses plaidoiries devant la Cour permanente de justice internationale (CPJI) ou ses rapports à l’Institut de droit international et à l’Académie de droit international de La Haye. Albert Aftalion, Gaëtan Pirou, Bertrand Nogaro, William Oualid, Jean Lescure ou François Perroux sont les économistes français les plus réputés de leur temps, qui ont diffusé et discuté les théories allemandes, autrichiennes et américaines. En histoire du droit, les travaux d’André Giffard en droit romain et de François Olivier-Martin en droit du Moyen-Âge et de l’Ancien Régime sont alors considérés comme des classiques, tandis que Gabriel Le Bras et Henri Lévy-Bruhl innovent, le premier en droit canonique et sociologie religieuse et le second en droit romain archaïque et en histoire du droit commercial.

Le régime des études est en 1939 celui qui a été fixé par les décrets du 2 août 1922 sur la licence et du 2 mai 1925 sur le doctorat. La très grande majorité des étudiantes et étudiants font trois années d’études pour obtenir la licence en droit qui permet notamment d’entrer au barreau (sans examen) et de passer l’examen professionnel de la magistrature selon les modalités alors en vigueur. En première année, il faut suivre et passer les examens de droit romain (2 semestres), de droit civil (2 semestres), d’économie politique (2 semestres), d’histoire générale du droit français (2 semestres) et de droit constitutionnel (1 semestre). La deuxième année comprend deux semestres de droit civil, deux semestres de droit administratif, deux semestres de droit pénal, deux semestres d’économie politique et un semestre de droit romain. En troisième année, les étudiantes et les étudiants ont deux semestres de droit civil, deux semestres de droit commercial, un semestre de procédure civile, un semestre de droit international privé et un semestre de législation financière auxquels s’ajoutent deux enseignements à choisir dans une série d’options (droit international public, législation industrielle, droit rural, législation coloniale, économie coloniale, statistiques…).

La spécialisation concerne seulement une minorité d’étudiantes et d’étudiants qui continuent leurs études après la licence pour se perfectionner ou se préparer à l’enseignement. En 1925 quatre diplômes d’études supérieures ont été institués, correspondant aux quatre sections de l’agrégation et permettant (spécialement aux économistes et aux historiens du droit) d’avoir des cours de spécialité. Chaque DES est sanctionné par un examen oral et un diplôme. La thèse de doctorat obéit à un régime unique, mais les étudiantes et étudiants en doctorat doivent posséder deux DES différents pour pouvoir soutenir leur thèse (certains au bout d’un an, d’autres après quelques années) devant un jury de trois membres. La soutenance est en principe limitée à une heure et demi et toutes les thèses sont imprimées (N.B. : les thèses de doctorat ainsi que les polycopiés, souvent très épais, des cours de licence et DES sont toujours conservés à la bibliothèque Cujas, autant de documents qui nous montrent les ressemblances et les différences avec l’enseignement d’aujourd’hui). Un grand nombre d’examens sont oraux et beaucoup d’étudiants ont la réputation de les préparer en dernier mot. Pour aider à la préparation des examens, des conférences en petits groupes sont proposés sur les matières les plus importantes, mais ces groupes de travail sont facultatifs avant d’être rendus obligatoires comme travaux pratiques (appelés plus tard travaux dirigés) par la loi du 30 octobre 1940. Il n’y a pas de système de bourses, mais seulement quelques prix accordés à l’issue de « concours généraux » organisés chaque année dans la faculté et pour certains accompagnés de dotations léguées par d’anciens étudiants fortunés. Les étudiants issus des classes populaires sont encore très peu nombreux chez les bacheliers, ils peuvent passer sans baccalauréat par les deux ans de la capacité en droit avant la licence mais doivent réunir, souvent par un travail salarié en dehors de la faculté, assez de moyens financiers pour étudier à Paris.

Depuis la fin du xixe siècle, la faculté de droit de Paris a acquis une certaine autonomie de gestion, tout en dépendant financièrement de la dotation financière venant de l’État et répartie (comme un certain nombre de postes d’agrégés) au sein de l’université de Paris institutionnalisée en 1896. L’assemblée des professeurs, réunie régulièrement à l’initiative du doyen, discute de la répartition des cours, de l’organisation des examens et du recrutement des nouveaux enseignants. Le doyen, avec l’aide d’un professeur assesseur, dirige une petite administration de secrétaires et d’huissiers. En octobre 1938, après la mort en fonctions du doyen Edgard Allix, le civiliste Georges Ripert est élu à l’unanimité des 44 professeurs votants : il parait avoir ramené l’apaisement dans la faculté. Celle-ci a en effet été profondément divisée pendant « l’affaire Jèze », qui a vu en 1936 la contestation de ce professeur de droit public par des chahuts d’étudiants nationalistes, le contraignant à faire cours hors des locaux de la faculté jusqu’à sa retraite en 1937. La majorité des professeurs, politiquement opposés au Front populaire, ont refusé de soutenir Jèze contre ces manifestations d’étudiants. Louis Le Fur soutient Franco contre les républicains espagnols et François Perroux a des liens d’amitié avec le dirigeant portugais Salazar et avec Carl Schmitt. La création par le gouvernement d’une chaire d’histoire du travail en faveur d’Édouard Dolléans, qui a participé à deux cabinets de ministres du Front populaire, suscite en 1938 les protestations de plusieurs de ses collègues.

Si la menace de la guerre, très présente aux yeux de Ripert et de ses collègues après les accords de Munich, parait avoir soudé les professeurs (dont plusieurs ont servi sous les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale et dont les plus jeunes se trouvent mobilisés en septembre 1939) dans la défense de la patrie, les fractures de la Seconde Guerre mondiale, avec les engagements de certains professeurs dans le régime de Vichy, dans la France libre ou dans la Résistance, et avec l’exclusion des professeurs juifs, ainsi que les persécutions contre les étudiantes et les étudiants israélites, viennent profondément ébranler la « vieille maison du Panthéon ».

Jean-Louis Halpérin, professeur d’histoire du droit à l’École normale supérieure – PSL

Indications bibliographiques

Audren Frédéric, Halpérin Jean-Louis, La culture juridique française : entre mythes et réalités : xixe–xxe siècles, « Biblis », Paris, CNRS Éditions, 2022.

Berthélemy Henri, Favrot-Houllevigue Madame, Nos Maîtres de la Faculté de droit de Paris, Paris, LGDJ, 1932.

Gonod Pascale, Rousselet-Pimont Anne, Cadiet Loïc (dir.), L’École de droit de la Sorbonne dans la cité, Paris, IRJS Éditions, 2012.

Halpérin Jean-Louis (dir.), Paris, capitale juridique (1804-1950) : étude de socio-histoire sur la Faculté de droit de Paris, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2011.

Milet Marc, La Faculté de droit de Paris face à la vie politique, de l’affaire Scelle à l’affaire Jèze, 1925‑1936, « Travaux et recherches de l’Université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris », Paris, LGDJ, 1996.

Pour citer cet article

Halpérin Jean-Louis, « La faculté de droit en 1939‑1940 : « la vieille maison du Panthéon » et son rayonnement », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/la-faculte-de-droit-en-1939-1940/.