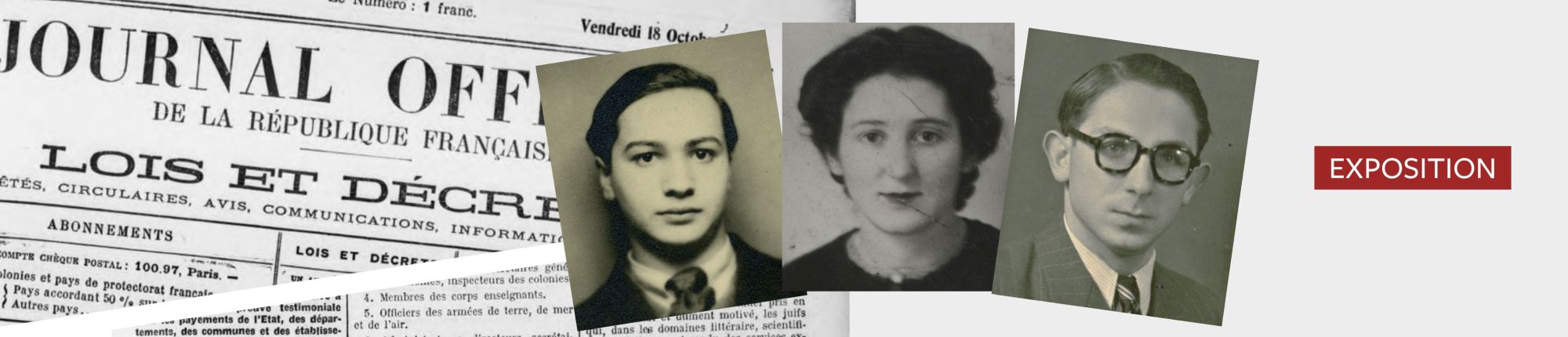

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

Cinq professeurs victimes

C’est toute une population de 650 000 âmes (un million même, si l’on ajoute ceux qui ont un ascendant juif à la première ou à la seconde génération), qui se trouve menacée dans son existence, et la persécution prend une forme hypocrite et plus sournoise. On ne tue pas les juifs, on les empêche de vivre en leur retirant leurs moyens d’existence. Ceux d’entre eux qui étaient fonctionnaires sont privés de leurs emplois, les avocats sont chassés du barreau, négociants et industriels sont boycottés…

Ce n’est pas au lendemain de la publication du premier statut des juifs en date du 3 octobre 1940 que le professeur Henri Lévy-Bruhl écrit ces lignes, mais bien pendant l’été 1933 où elles sont publiées dans les colonnes du journal radical-socialiste L’Œuvre en date du 4 août. « L’antisémitisme en Allemagne » est, en effet, le premier d’une série de sept billets qui, signés de son nom et de sa qualité professionnelle, sont, entre août 1933 et juillet 1939, publiés par le même quotidien. On y lit l’inquiétude grandissante de Lévy-Bruhl devant la dégradation de la situation internationale et l’apathie des démocraties face à la montée des périls, sa déception, encore, face aux échecs répétés d’une Société des Nations dans laquelle il avait visiblement cru et dont il lui faut bien admettre qu’elle est impuissante à substituer le droit à la force en matière internationale

Imagine-t-il alors un seul instant que ces mesures allemandes, dont il écrit à l’été 1933 qu’elles conduisent toute une population à la mort ou au suicide, auraient un jour leur équivalent français et que lui-même, ancien combattant des deux guerres mondiales, figurerait au rang de leurs victimes ? Très probablement pas.

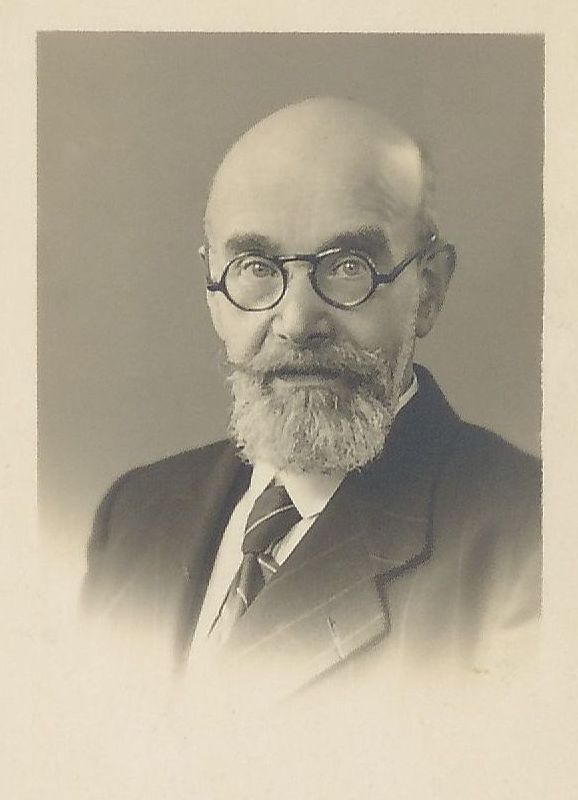

Né à Paris le 18 décembre 1884, Henri Lévy-Bruhl voit le jour dans une famille profondément républicaine, socialiste et universitaire dont le chef, le célèbre professeur de philosophie Lucien Lévy-Bruhl, ami de Durkheim et de Jaurès, devait s’imposer dans l’entre-deux-guerres comme l’un des maîtres de l’ethnologie et de l’anthropologie françaises.

Après l’obtention d’une licence ès lettres, le second fils de Lucien Lévy-Bruhl entame en 1904 des études qui le conduisent alors non seulement à la faculté de droit, mais encore à l’École pratique des hautes études (EPHE). Dans ce dernier établissement, il est un auditeur assidu aux conférences de droit canonique, d’histoire carolingienne, de papyrologie, de philologie latine et de sociologie.

Histoire, droit et sociologie : les trois disciplines au rapprochement et au dialogue desquelles Henri Lévy-Bruhl consacre toute sa carrière scientifique sont déjà réunies dans ce parcours de formation à la carte que l’EPHE permet à ses étudiants de composer.

En 1910, l’élève, à la faculté de droit de Paris, de Pierre-Frédéric Girard devient docteur en sciences juridiques, après avoir soutenu une thèse consacrée au témoignage instrumentaire en droit romain. Trois ans plus tard, à l’issue de la soutenance d’une thèse consacrée cette fois-ci aux élections abbatiales en France jusqu’à la fin du règne de Charles le Chauve, il obtient le titre de docteur en sciences politiques et économiques. Les conditions sont réunies pour qu’il puisse se présenter aux épreuves du concours d’histoire du droit qui doit s’ouvrir à l’automne 1914. Première Guerre mondiale oblige, le rendez-vous avec le concours d’agrégation ne peut être honoré qu’à l’issue de cinq interminables années. Mobilisé dès le mois d’août 1914 au 166e régiment d’infanterie, Henri Lévy-Bruhl est engagé dans la bataille de la Marne, puis sur les champs de bataille de la Somme où tant de vaines offensives ne réussissent qu’à accomplir un grand carnage d’hommes, à Verdun enfin, où le 17 mars 1917 une sévère blessure par balle, reçue à l’épaule et au bras, lui vaut, en même temps qu’une citation à l’ordre de l’armée et la légion d’honneur à titre militaire, de regagner l’arrière pour s’y faire soigner. Si les horreurs des premières lignes combattantes lui sont dorénavant épargnées, Henri Lévy-Bruhl reste néanmoins sous un uniforme qu’il ne peut abandonner que le 10 mars 1919, date à laquelle il est mis en congé illimité de démobilisation.

C’est dans le nord de la France, dévasté par la guerre, qu’il commence sa carrière universitaire d’historien du droit. Nommé agrégé à la faculté de droit de Lille par arrêté du 27 décembre 1919, il est titularisé l’année suivante sur une chaire de droit romain qu’il occupe pendant neuf ans. En 1929, il entame les démarches qui conduisent, l’année suivante, à son retour en qualité d’agrégé dans sa faculté de formation. La politique d’économie budgétaire frappant durement les chaires d’histoire du droit et de droit romain, Henri Lévy-Bruhl doit patienter jusqu’en 1939 pour parvenir à être à nouveau titularisé sur une chaire de droit romain. Mais cette année 1939 est aussi celle où les craintes que cet ancien combattant exprime par voie de presse se réalisent : la guerre est, à nouveau, déclarée. Son fils, Jacques, est aussitôt mobilisé et, bien qu’il soit libéré de ses obligations militaires, Henri Lévy-Bruhl réendosse cet uniforme qu’il a déjà si longtemps porté.

En sa double qualité de juriste et d’officier de réserve, il est affecté dans un premier temps à la direction du contentieux et de la justice militaire relevant du ministère de la Défense nationale, puis à partir de mars 1940 au tribunal militaire de la 18e région, siégeant à Bordeaux où son épouse et sa fille décident de le rejoindre. Dans l’indescriptible chaos du mois de juin 1940, il retrouve, dans cette ville où le dernier gouvernement de la IIIe République s’est réfugié, son collègue et ami René Cassin auquel il annonce le 17 juin la capitulation des armées françaises. Ce dernier note dans son journal « Ici la consternation règne : un fils disparu à Dunkerque, la défaite et de sombres perspectives pour les juifs, vieux ou jeunes ». Si Henri Lévy-Bruhl finit par être un peu rassuré sur le sort de son fils qui est fait prisonnier, ses sombres pressentiments sur le sort réservé aux juifs sont, eux, rapidement confirmés.

Démobilisé à Pau le 6 septembre 1940, Henri Lévy-Bruhl a déjà compris, depuis plus d’un mois, qu’il lui serait absolument impossible de regagner Paris. La signature de la convention d’armistice signifie dès le 25 juin, date de son entrée en vigueur, l’instauration d’une ligne de démarcation contrôlée par l’occupant. Difficilement franchissable pour tout un chacun, elle est tout simplement infranchissable pour les juifs, déclarés indésirables dans la zone sous contrôle allemand.

L’impossibilité de regagner Paris entrainant l’incapacité de reprendre son service à la rentrée universitaire, Henri Lévy-Bruhl écrit alors tant au doyen parisien Georges Ripert, sans en obtenir alors de réponse, qu’au directeur de l’enseignement supérieur. Dans cette lettre du 3 août 1940, s’il se dit meurtri d’être déjà considéré comme un « Français de seconde zone », il voit dans cette mesure « la loi du vainqueur » contre laquelle nul ne peut rien. Il n’entend, en revanche, pas cesser sa profession et il se dit prêt à occuper une chaire de droit romain dans l’une ou l’autre des facultés de la zone libre « par permutation avec un collègue ou à la faveur d’une retraite ». Il ne le dit pas encore de façon parfaitement explicite, mais c’est alors la faculté lyonnaise qui a sa préférence et c’est dans la capitale des Gaules qu’il trouve refuge dans les premiers jours de septembre.

S’il a quelques liens intellectuels avec certains des professeurs lyonnais, il a surtout des liens familiaux par alliance dans cette ville où sa belle-mère est venue rejoindre sa propre sœur dès le printemps 1940. Ce point d’ancrage familial entre Rhône et Saône permet donc de reconstituer la sphère familiale et il offre de précieuses possibilités d’hébergement à quelqu’un qui a matériellement tout perdu.

De Lyon, Henri Lévy-Bruhl se rend le 17 septembre à Vichy pour y rencontrer son collègue, ancien doyen et depuis peu secrétaire d’État à l’Instruction publique, à savoir Georges Ripert. Ce dernier confirme que la seule issue professionnelle possible consiste, en effet, à demander un rattachement à titre provisoire auprès d’une faculté de droit de la zone libre et il s’engage à maintenir, au profit de Henri Lévy-Bruhl, son titre de professeur à la faculté de Paris. Dès le lendemain, Henri Lévy-Bruhl sollicite en ce sens Pierre Garraud, doyen de la faculté de Lyon. Cette offre de services est, à dire vrai, providentielle pour le doyen lyonnais, lequel s’est d’ailleurs empressé de recevoir, dès le 19 septembre, ce collègue parisien réfugié. En effet, à Lyon, les enseignements de droit romain sont, depuis plusieurs années déjà, en souffrance, en raison des congés répétés que prend le titulaire de la chaire, le professeur de Laplanche. Or, dès le mois de juillet, le recteur d’académie André Lirondelle, que cette situation exaspère, s’est assuré auprès du ministère que de Laplanche soit, à la rentrée prochaine, placé devant le choix de reprendre ses fonctions ou bien de donner sa démission au terme de ce dernier congé dont l’échéance est fixée au 1er novembre. De Laplanche optant, dans le courant du mois d’octobre, pour la démission, la solution du rattachement provisoire de Henri Lévy-Bruhl à la faculté de droit de Lyon est en bonne voie de se concrétiser.

L’indifférence et l’absurdité administrative confinent bien souvent à la cruauté. Le 21 octobre 1940, le jour même où le recteur Lirondelle reçoit la dépêche ministérielle annonçant le rattachement de Lévy-Bruhl à la faculté de droit de Lyon, Georges Ripert appose, lui, sa signature au bas de la circulaire mettant en œuvre dans l’Éducation nationale la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs. Cette dernière a été publiée au Journal Officiel trois jours auparavant et il est pour le moins douteux que Ripert ait ignoré l’imminence de ce texte, lorsqu’il avait reçu, un mois plus tôt, son collègue à Vichy.

La loi du 3 octobre 1940 interdit désormais à toute personne issue de trois grands-parents de « race juive » d’exercer diverses fonctions publiques, notamment dans l’enseignement. Les fonctionnaires visés par ce texte doivent cesser leurs fonctions dans un délai de deux mois, sauf si leurs services exceptionnels rendus à l’État français dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, évalués et, le cas échéant, constatés par un décret en Conseil d’État, permettent de les relever de cette interdiction. Inspecteurs d’académie et recteurs sont, pour leur part, appelés à dresser des listes de fonctionnaires qui, de « notoriété publique ou selon leur connaissance personnelle », doivent être regardés comme juifs. Henri Lévy-Bruhl évite aux autorités universitaires locales l’infamie de cette délation administrative en se déclarant spontanément au doyen Pierre Garraud. Le 8 novembre, ce dernier signale donc au recteur l’unique enseignant concerné par ce texte à la faculté de droit, non sans souligner tant les titres militaires que les titres scientifiques dont son collègue peut se prévaloir. Jointe à la lettre du doyen, la liste de ses publications établie par Henri Lévy-Bruhl témoigne, par son caractère lacunaire et imprécis, de la difficulté de reconstituer une vie professionnelle quand les éléments de cette dernière sont conservés dans un appartement désormais inaccessible du boulevard Raspail à Paris… Alors que le doyen lyonnais semble ainsi plaider, à mots couverts, en faveur d’une mesure de maintien à titre exceptionnel, le recteur, tout en reconnaissant le caractère « précieux » des services rendus à la faculté de droit par Henri Lévy-Bruhl, estime, lui, qu’il appartient au doyen de la faculté de droit de Paris de donner son avis sur les titres scientifiques du professeur. C’est toutefois à l’intéressé qu’il appartient de faire cette demande et elle est visiblement faite dans la première quinzaine du mois de novembre. On peut supposer qu’Henri Lévy-Bruhl la formule alors dans des termes proches de ceux qu’il utilisera à l’été 1941 et qui disent l’amertume et la douleur d’un Français de vieille souche, et qui se perçoit d’abord comme tel, d’être frappé d’indignité :

Verdun pour le père, Dunkerque pour le fils sont peut-être des titres suffisants pour me donner le droit de travailler dans ma profession. Si l’on n’en juge pas ainsi, j’ajouterai que je suis de vieille souche lorraine. Mes parents sont tous les deux nés à Paris, mais le père de mon père était né à Metz et mon frère, le docteur Lévy-Bruhl, actuellement à Paris, possède le livret ouvrier de notre arrière-grand-père, typographe chez les Hadamard, imprimeurs à Metz et ascendants de ma mère. Enfants, on nous a souvent dit qu’un de nos ancêtres avait été soldat de la Grande Armée. S’il m’était permis d’aller à Metz, il me serait facile de remonter jusqu’à la cinquième génération et beaucoup plus loin sans doute.

Le 17 décembre 1940, sa demande de maintien à titre exceptionnel est rejetée par le Conseil d’État aux motifs qu’il ne résulte pas du dossier que, « si dignes d’éloges que soient ses travaux relatifs à l’histoire du droit », M. Lévy-Bruhl ait rendu à l’État français les services exceptionnels permettant de déroger à l’application de la loi du 3 octobre 1940. Le 19 décembre 1940, à la veille des vacances de Noël, Henri Lévy-Bruhl est contraint de cesser son enseignement, non sans devoir, dans le courant du mois de novembre, essuyer des manifestations d’antisémitisme de la part de certains étudiants lyonnais.

Admis à faire valoir ses droits à la retraite, ainsi que le permettait la loi du 3 octobre 1940 à ceux qui possèdent une ancienneté suffisante, Henri Lévy-Bruhl doit toutefois se contenter des avances sur pension que la faculté de droit de Lyon lui consent. En effet, le dossier de liquidation de sa pension de retraite, pourtant constitué dès le mois de janvier 1941, est encore en suspens six mois plus tard, en dépit des relances auprès du ministère appuyées tant par le recteur de l’académie de Lyon que par le doyen Garraud.

Au cours de cette période douloureuse, Henri Lévy-Bruhl est approché par le Consistoire central. Ce dernier, également replié à Lyon, décide d’étendre ses attributions au-delà de sa mission traditionnelle d’administration du culte, pour tenter de défendre, devant le gouvernement de Vichy, les juifs français comme étrangers. Jusqu’alors sans lien avec cette institution, Henri Lévy-Bruhl accepte d’intégrer la commission juridique et le bureau d’études qui s’y sont formés. Le second cherche à combattre la propagande anti-juive que déversent alors les pouvoirs publics et les médias en recueillant des données objectives sur la place réelle des juifs dans la société française. La première, quant à elle, a grand besoin de juristes pour conseiller les particuliers et les institutions victimes de la foisonnante, complexe et parfois même contradictoire législation antisémite du régime de Vichy. Et c’est précisément le second statut des juifs qui permet à Henri Lévy-Bruhl de demander et d’obtenir sa réintégration provisoire.

Si le second statut des juifs du 2 juin 1941 allonge encore la liste des professions désormais interdites, il prévoit à nouveau en son article 8 une procédure de relèvement à titre exceptionnel, mais surtout il contient en son article 7 alinéa 7 une disposition qui peut devenir, pour Henri Lévy-Bruhl, une planche de salut matérielle : « les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d’un prisonnier de guerre que dans les deux mois après la libération de ce prisonnier ». Son fils Jacques étant retenu dans un stalag de Prusse orientale depuis l’été 1940, Henri Lévy-Bruhl s’appuie finalement sur cette disposition nouvelle pour demander sa réintégration provisoire. Devant ce nouveau texte, le professeur semble vouloir, au mois de juillet, retenter ce qui avait échoué en décembre 1940, à savoir l’obtention d’une mesure de maintien à titre exceptionnel au terme de la procédure de relèvement prévue à l’article 8.

Pressions de la faculté de droit de Lyon, qui n’a toujours pas d’enseignant titulaire pour sa chaire de droit romain, et/ou désir de l’intéressé de ne pas s’exposer en reprenant son enseignement ? Il est difficile de trancher. Toujours est-il qu’Henri Lévy-Bruhl, en août 1941, semble désormais plutôt vouloir tirer parti du nouveau texte législatif pour obtenir le versement d’un rappel de traitement de quelques mois et une véritable pension de retraite, laquelle commencerait à courir à compter de juin 1941. Ce n’est toutefois pas le sens de la nouvelle loi. Paul Ourliac, son jeune collègue de la faculté de droit de Toulouse, alors directeur de cabinet du nouveau secrétaire d’État à l’Éducation nationale Jérôme Carcopino, le lui rappelle. Le nouveau texte permet de rapporter la mesure dont Henri Lévy-Bruhl avait fait l’objet en décembre 1940 et de prononcer, tant que son fils reste prisonnier de guerre, son maintien provisoire. Ce dernier lui permet, quand même, de toucher un traitement digne de ce nom. À cette solution, Henri Lévy-Bruhl se rallie à l’automne 1941.

Le parcours administratif n’en est pas moins encore long, notamment parce que c’est au professeur de faire la preuve que son fils est prisonnier de guerre. La réintégration provisoire d’Henri Lévy-Bruhl est enfin prononcée par arrêté du 4 janvier 1942. Il est maintenu pour ordre à la faculté de droit de Lyon, mais Carcopino indique au recteur de l’académie de Lyon qu’il ne lui parait pas opportun, dans les circonstances présentes, d’autoriser le professeur à assurer effectivement un enseignement.

À partir de l’automne 1942, après l’envahissement de la zone libre, il n’est en effet pas opportun de songer enseigner à Lyon, ni même d’ailleurs d’envisager y demeurer. Le salut vient d’une amitié nouée trente ans auparavant avec Paul Ramadier. L’ancien maire de Decazeville, l’ex-député socialiste de l’Aveyron, qui avait fait partie des 80 parlementaires ayant refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, est un ancien condisciple d’Henri Lévy-Bruhl. Les deux jeunes gens s’étaient, en effet, côtoyés tant à la faculté de droit de Paris qu’à l’EPHE et très vraisemblablement aussi à la SFIO. L’offre plusieurs fois faite à la famille Lévy-Bruhl de prendre le chemin de l’Aveyron, afin d’y bénéficier de la protection du réseau d’amitiés et de connaissances de l’élu local, est finalement acceptée au début de l’année 1943. Ainsi que l’écrit Henri Lévy-Bruhl dans une lettre à des proches, usant du style codé si caractéristique de la période de l’Occupation : « Nous aussi nous quittons Lyon. L’atmosphère est contraire à notre santé et des conseils autorisés nous ont été donnés de nous rendre à la campagne ».

Le Rouergue des amis Paul et Mireille Ramadier est une nouvelle terre d’accueil où la famille Lévy-Bruhl peut respirer quelque peu, dans une relative sécurité, pendant l’espace d’une année. Mais, ainsi qu’Henri Lévy-Bruhl le pressent dès le début de l’année 1943, « il se vérifie que les choses deviennent plus dures au fur et à mesure que l’on s’approche de la fin. Il faut tenir jusqu’au bout ». Au printemps 1944, la montée en puissance des maquis dans la région et celle, corrélative, de la répression allemande commandent de redoubler de prudence. La famille, qui parvient depuis septembre 1940 à demeurer réunie, accepte au début du mois de mai que ses différents membres se dispersent et se cachent, pour les uns sous une identité d’emprunt, pour les autres au fond d’un couvent ou pour Henri Lévy-Bruhl, que ses proches jugent vraiment trop distrait pour vivre sous une identité fictive, dans la petite chambre mise à sa disposition par un instituteur à la retraite de Cransac et hors de laquelle il ne s’aventure que nuitamment. Dans le courant du mois de juillet 1944, la libération du département étant désormais effective, Henri Lévy-Bruhl peut abandonner ce statut de clandestin imposé, selon ses propres termes, par « la hideuse et nécessaire prudence » et reprendre une dernière fois son uniforme. Inspecteur départemental de la justice militaire de l’Aveyron, il est ensuite nommé en qualité de substitut au tribunal militaire de cassation permanent de Paris qu’il rejoint le 3 novembre 1944. Après un éloignement contraint qui a duré près de cinq ans, il y retrouve un appartement familial qui, comme 38 000 autres à Paris, a été méthodiquement pillé par l’occupant nazi de l’intégralité de son mobilier, et donc de tous ses livres et même de ses notes de cours. Le professeur se trouve démuni de ses instruments de travail les plus élémentaires au moment même où il s’apprête à retrouver, enfin, le chemin de la faculté de droit pour y reprendre son enseignement.

Un mois plus tôt en effet, un arrêté signé de son collègue René Capitant, ministre de l’Éducation nationale au sein du Gouvernement provisoire de la République Française, avait prononcé sa réintégration dans sa chaire parisienne de droit romain dont la législation de Vichy l’avait privé pendant quatre ans. Il l’a occupée jusqu’à son départ à la retraite en 1958, non sans prendre par ailleurs la direction de l’Institut de droit romain créé par l’université de Paris en 1946.

Il n’y a aucun caractère fortuit dans cette création, mais bien au contraire une volonté affichée de tirer les leçons de l’histoire immédiate. Comme en écho et en réponse à la nouvelle Le droit romain n’est plus qu’Aragon écrit au printemps 1944, Henri Lévy-Bruhl, dans le discours inaugural prononcé le 20 décembre 1946, salue dans cette création un monument immatériel dédié à la renaissance de la raison et à la victoire de celle-ci sur « une sombre mystique », qui, outre-Rhin, avait pris grand soin d’expulser cet enseignement de ses universités.

La Rome antique a créé un système de droit qui, se plaçant résolument sur le terrain laïque, s’applique par là même aux hommes de toutes les confessions. De plus, et surtout, il a pour centre et pour principal moteur la volonté humaine. Il protège les incapables, il garantit contre toute oppression l’homme adulte et normal, mais, en même temps, lui fait porter la responsabilité de ses actes. Le droit romain est une doctrine d’énergie virile, tout autant que de liberté.

Catherine Fillon, professeure d’histoire du droit à l’université Jean Moulin-Lyon 3

Indications bibliographiques

Chevreau Emmanuelle, Audren Frédéric, Verdier Raymond, Henri Lévy-Bruhl : juriste sociologue, « Grands personnages », Paris, Mare & Martin, 2018.

Halpérin Jean-Louis, « Le dossier Henri Lévy-Bruhl. Une contribution à l’histoire des professeurs de droit pendant la Seconde Guerre mondiale », dans Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, vol. 29‑30, 2009, p. 189‑196.

Schwarzfuchs Simon, Aux prises avec Vichy : histoire politique des Juifs de France, 1940-1944, « Liberté de l’esprit », Paris, Calmann-Lévy, 1998.

Singer Claude, Vichy, l’université et les Juifs : les silences et la mémoire, Paris, Les Belles lettres, 1992.

—, « Des intellectuels au Consistoire », dans Revue d’Histoire de la Shoah, vol. 169, 2000, p. 133‑149, https://doi.org/10.3917/rhsho1.169.0134.

Pour citer cet article

Fillon Catherine, « Face à l’antisémitisme d’État, les combats d’Henri Lévy-Bruhl », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/henri-levy-bruhl/.