Cette galerie est accompagnée d’articles à retrouver dans la catégorie

Entre contrainte et adhésion : la faculté de droit, Vichy et l’occupant

Le régime de Vichy, qui met fin à la République par ses actes constitutionnels à partir du 11 juillet 1940, est soutenu par un grand nombre de professeurs, dont plusieurs occupent des fonctions ministérielles ou administratives. La faculté continue à fonctionner dans un contexte marqué par les contraintes de la guerre et par la surveillance des autorités d’occupation. La participation d’étudiants en droit à la manifestation du 11 novembre 1940 conduit les autorités rectorales à mettre en garde contre toute expression d’hostilité aux Allemands. Plusieurs incidents, impliquant des professeurs ayant laissé apparaître leurs critiques de l’occupant, sont révélateurs de la diversité des attitudes.

Sommaire

- Cadre légal et institutionnel

- Application de la législation antisémite

- Paris – Vichy – Paris

- La faculté entre continuité et réformes

- Une faculté sous surveillance

- Des étudiants entre adhésion et résistance

- Le cas des étudiants et professeurs prisonniers de guerre

- Le cas Gidel

Cadre légal et institutionnel

Le nouveau cadre légal institué par le régime de Vichy encadre le fonctionnement de la faculté de droit de Paris pendant toute la guerre.

Le 11 juillet 1940, les trois principaux actes constitutionnels du nouveau régime sont pris. Pétain est institué chef de l’État et cumule les pouvoirs législatifs et exécutifs, l’Assemblée nationale et le Sénat étant « ajournés jusqu’à nouvel ordre ».

Le 12 juillet 1940, Pétain nomme son premier gouvernement. Émile Mireaux devient, pour un mois, ministre secrétaire d’État à l’Instruction publique. Il précède Georges Ripert, nommé en tant que secrétaire d’État à l’Instruction publique, pour quatre mois. Leurs successeurs seront eux aussi soit ministres soit secrétaires d’État. Ce sont Jacques Chier (pour deux mois et demi) puis Jérôme Carcopino (février 1941‑avril 1942), et enfin Abel Bonnard, qui reste en poste jusqu’à la fin du régime.

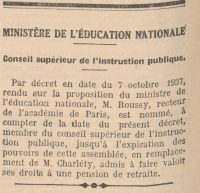

Gustave Roussy, nommé recteur de l’académie de Paris en 1937, n’est démis de ses fonctions par le gouvernement de Vichy qu’en novembre 1940. Jérôme Carcopino lui succède, puis Paul Hazard (pour deux mois) et Charles Maurain (mars‑septembre 1941). Le dernier recteur sous l’Occupation est Gilbert Gidel, de l’automne 1941 à la Libération.

Les élections dans l’enseignement supérieur sont suspendues en décembre 1940. Doyen de la faculté de droit de Paris depuis 1937, Georges Ripert le reste jusqu’à la fin de la guerre.

Application de la législation antisémite et d’exclusion

Le régime de Vichy a pris, tout au long de son existence et notamment lors de ses deux premières années, une série de lois antisémites et d’exclusion. Le fonctionnement de la faculté de droit n’échappe pas à ce cadre légal, qui est appliqué en son sein.

Document numérisé consultable ici.

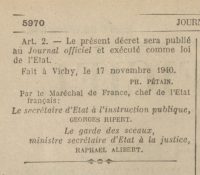

Les deux principaux textes de la législation antisémite élaborée par le régime de Vichy sont les deux statuts des juifs. Le premier statut est passé le 3 octobre 1940. Dans sa version initiale, présentée ici, les enseignants n’étaient pas mentionnés, mais on voit que le maréchal Pétain lui-même, dans ses annotations, les ajoute à la liste des fonctions publiques interdites aux juifs.

Le second statut des juifs, adopté en juin 1941, revient sur la définition de qui est considéré comme juif par la loi et élargit ainsi le champ des personnes touchées, en même temps qu’il multiplie les restrictions et interdictions.

Document numérisé consultable ici.

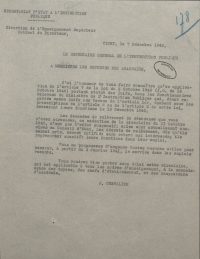

La circulaire d’application de la loi du 3 octobre 1940 pour l’enseignement est l’œuvre de Georges Ripert, doyen de la faculté de droit de Paris, alors secrétaire d’État à l’Instruction publique.

Une circulaire complémentaire, émise par le successeur de Georges Ripert, Jacques Chier, indique que les enseignants tombant sous le coup du premier statut des juifs sont exclus de leurs fonctions au plus tard au 19 décembre 1940.

À côté de la législation antisémite, le régime de Vichy fait très vite passer de nombreuses lois d’exclusion. Sont présentées à travers ce document et les deux suivants, trois de ces lois visant particulièrement les fonctionnaires et agents de l’État.

Dès le 17 juillet 1940, une loi exclut ainsi les fils d’étrangers de la fonction publique : il faut désormais pouvoir prouver être né de père français.

Passée également le 17 juillet 1940, cette loi permet à l’administration de relever n’importe quel fonctionnaire de ses fonctions, par simple décret. Elle ouvre ainsi la voie à une purge de l’administration.

Dernière loi présentée ici, celle d’août 1940 qui interdit les associations secrètes. Elle défend spécifiquement aux fonctionnaires d’être affiliés à l’une d’elles dans son article 5, sous peine d’être démissionnés ou relevés de leurs fonctions.

Document numérisé consultable ici.

C’est Georges Ripert, alors secrétaire d’État à l’Instruction publique, qui rédige cette circulaire en vue de l’application aux différents niveaux d’enseignement des lois du 17 juillet et du 13 août 1940, évoquées dans les documents précédents.

Pour gérer l’interdiction des sociétés secrètes, il est ainsi demandé à tous les fonctionnaires et agents de remplir un formulaire de non-affiliation.

Concernant les fils d’étranger, des listes doivent être établies (il n’est pas précisé comment) par les hiérarchies et envoyées au secrétariat d’État.

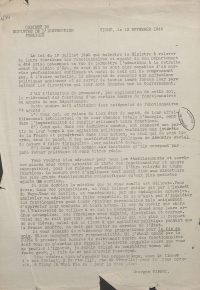

Également rédigée par Georges Ripert, cette circulaire-ci vise à mettre en application pour les différents niveaux d’enseignement la loi du 17 juillet 1940 permettant à l’administration de relever de ses fonctions n’importe quel fonctionnaire. Si l’incompétence est mentionnée, les fonctionnaires visés sont bien « ceux qui ne comprennent pas, à l’heure actuelle, la nécessité de renoncer aux agitations politiques anciennes et de servir de toutes leurs forces leur pays suivant les directives qui leur sont données par le Gouvernement ».

Cet extrait daté de juin 1941 est un des très rares passages où l’assemblée de la faculté de droit de Paris évoque le sort des professeurs juifs parmi ses membres. La faculté de droit semble ainsi appliquer la nouvelle législation, sans zèle mais sans non plus d’opposition particulière. Aftalion, Lévy-Bruhl et Oualid sont mentionnés comme ayant été mis à la retraite d’office. La date des arrêtés les relevant de leurs fonctions indiquée dans le document est erronée, ils ont en fait été émis le 16 juin 1941. À noter que ces arrêtés sont rétroactif, les trois professeurs cités ne sont pas revenus à la faculté depuis octobre 1940. René Cassin, révoqué dès le 2 septembre 1940 après avoir rejoint le général de Gaulle, et Roger Picard, qui n’est plus en France, ne sont pas cités.

Suite à la parution du second statut des juifs, l’administration demande aux diverses institutions un nouveau point sur leur personnel. Le doyen de la faculté de droit de Paris, Georges Ripert, y répond sans rechigner en signalant deux personnes qui ne l’avaient pas été auparavant, le professeur Roger Picard et le commis au secrétariat de la faculté Maurice Bassa. Ce dernier fournit par la suite un certificat de mariage catholique et n’est plus inquiété.

Roger Picard a été suspendu pendant deux ans pour avoir quitté la France en juin 1940, forme de désertion et d’abandon de poste. Ainsi, comme le montre l’échange présenté ici, ce n’est qu’à l’expiration de cette suspension, à la fin 1942, que la situation de Picard est vraiment réexaminée. Le statut des juifs lui est alors appliqué et il est mis à la retraite d’office, cinquième et dernier professeur juif à être exclu de la faculté de droit de Paris.

La nouvelle législation antisémite vise également les étudiants en tant qu’étudiants : un numerus clausus est instauré sur le nombre d’étudiants juifs autorisés dans les universités.

Comme pour les exclusions des professeurs, la loi instaurant un numerus clausus pour les étudiants juifs n’amène pas de réaction particulière de la part de la faculté. Une commission chargée de statuer sur leur inscription est désignée. Il est cependant noté que la mesure n’a pas de conséquences à la faculté de droit de Paris, le nombre limite n’étant pas atteint.

Paris – Vichy – Paris

Une des marques d’adhésion relativement indéniable à Vichy est constituée par l’implication, à divers niveaux, de nombreux membres de la faculté de droit de Paris dans les différentes institutions du nouveau régime. Cette sous-galerie, non-exhaustive, en présente un certain nombre d’exemples.

Georges Ripert, doyen de la faculté de droit de Paris depuis 1938, interrompt ses fonctions en septembre 1940 pour rejoindre le gouvernement de Vichy en tant que secrétaire d’État à l’Instruction publique et à la Jeunesse dans le premier cabinet Laval jusqu’en décembre 1940. Il reste ensuite à Vichy jusqu’en février 1941. Comme on le voit dans cet article, il adopte pleinement la rhétorique de Vichy en se disant animé par la volonté de « remettre de l’ordre dans l’Université » et d’en exclure la politique. Georges Ripert participe activement à la mise en œuvre des mesures édictées par le régime de Vichy au sein du monde universitaire.

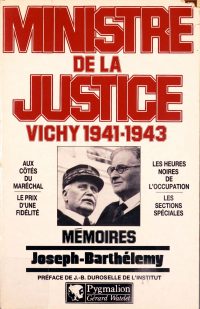

Joseph Barthélemy, professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de Paris, exerce les fonctions de garde des Sceaux sous le régime de Vichy de janvier 1941 à mars 1943, avant de réintégrer la faculté à la rentrée 1943. Il est notamment signataire du second statut des juifs ainsi que de la loi du 14 août 1941 instaurant les sections spéciales chargées de la répression contre les résistants. Il consacre ses Mémoires, publiés à titre posthume, à cette période.

Ce document inédit de la fondation Rockefeller révèle que, bien qu’il ne fasse plus partie de l’administration de la faculté de droit, Joseph Barthélemy semble avoir conservé, durant son mandat de ministre de la Justice sous le régime de Vichy, des liens personnels avec certains professeurs atteints par la législation antisémite. Il déclare ainsi en avril 1941 à l’émissaire de la fondation, A. Makinsky, être intervenu en faveur de Roger Picard pour l’obtention de ses visas et autorisation de sortie, et signale le cas de William Oualid, demandant si une exfiltration de ce dernier vers les États-Unis est possible.

Deux autres professeurs remplissent des fonctions ministérielles à Vichy. Joseph Hamel, professeur de droit privé à la faculté de droit de Paris, suit son doyen Georges Ripert à Vichy, où il occupe le poste de directeur de cabinet de ce dernier de septembre à décembre 1940.

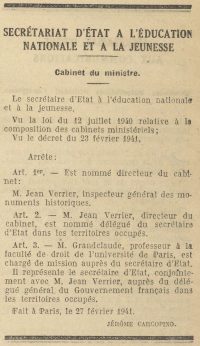

Maurice Grandclaude, professeur d’histoire du droit à la faculté de droit de Paris, est chargé de mission auprès du cabinet de Jacques Chier, successeur de Georges Ripert au secrétariat d’État à l’Instruction publique. Sa nomination illustre la continuité de l’implication de certains membres de la faculté dans les structures du régime de Vichy, y compris après le départ de Ripert.

Sur un autre niveau, d’autres professeurs sont impliqués dans les institutions publiques de Vichy. Achille Mestre, membre du Conseil national chargé de la rédaction de la nouvelle Constitution et conseiller juridique auprès du ministère de la Jeunesse et de la famille, s’exprime dans une interview au Petit Parisien en reprenant des éléments de langage conformes à l’idéologie de Vichy. Déjà familier de l’Allemagne depuis le début du XXe siècle, il séjourne à Berlin au printemps 1942, où il rencontre Wilhelm Stuckart, l’un des principaux juristes du régime nazi.

François Perroux, éminent professeur d’économie à la faculté de droit de Paris, est nommé, le 15 mai 1941, membre du Conseil d’études économiques du régime de Vichy par le maréchal Pétain. Sa nomination témoigne de l’engagement, au-delà des seuls juristes, des professeurs de la faculté de droit de Paris dans les structures de l’État vichyste.

François Olivier-Martin, professeur d’histoire du droit à la faculté de droit de Paris, joue également un rôle actif sous Vichy : il est notamment conseiller et magistrat instructeur auprès de la Cour suprême de justice, dite Cour de Riom. Il dispense par ailleurs des cours à l’Institut d’études corporatives et sociales, un organisme placé sous l’autorité directe du maréchal Pétain, illustrant son adhésion aux idées de Vichy.

René Maunier, professeur de législation, d’économie et de sociologie coloniales à la faculté de droit de Paris, enseigne également la sociologie coloniale à l’Institut d’anthropo-sociologie, une institution marquée par la promotion de la prétendue « race française » et créée avec le soutien du Commissariat général aux questions juives. En juin 1942, il participe par ailleurs à un congrès d’ethnologie en Allemagne, organisé sous l’égide du Reichsforschungsrat.

La faculté entre continuité et réformes

En dépit du contexte de guerre et de l’implication de plusieurs professeurs dans le gouvernement de Vichy, la faculté de droit de Paris continue de fonctionner presque normalement pendant toute la période : les cours se poursuivent quasiment sans interruption et la vie universitaire semble, dans une large mesure, se dérouler à l’écart des bouleversements extérieurs.

La première rentrée universitaire à la faculté de droit de Paris après l’instauration du régime de Vichy prend place le 14 octobre 1940, soit peu après la promulgation des lois antisémites. Cette reprise marque une forme de continuité dans la vie universitaire, malgré le contexte profondément bouleversé, et constitue un moment charnière, révélateur à la fois des tensions mais surtout des volontés d’adaptations de l’institution.

Document numérisé consultable ici.

La tradition de la distribution des prix aux lauréats des concours de licence et de thèse se maintient pendant toute la période de guerre. Lors d’une de ces occasions, le doyen Georges Ripert prononce le discours ici reproduit, dans lequel il s’aligne sur la rhétorique de Vichy. Cette adhésion est toutefois légèrement nuancée par la lecture de l’ensemble des prises de parole du doyen pendant la période : on peut observer que l’enthousiasme initial envers le nouveau régime laisse progressivement place, au fil des années et des discours, à une tonalité plus réservée.

Cette photo, prise en février 1941, témoigne de la continuité des cours à la faculté de droit malgré le contexte de guerre. La présence d’étudiantes y est notable et reflète l’augmentation significative des femmes depuis l’entre-deux-guerres.

Document numérisé consultable ici.

Autre élément témoignant de la continuité de la vie de la faculté de droit pendant la guerre, l’annexe au rapport annuel du doyen pour l’année universitaire 1942‑1943 révèle une hausse du nombre d’étudiants inscrits, dépassant même les effectifs d’avant-guerre, malgré une baisse initiale au début du conflit. Cette augmentation peut cependant s’expliquer en partie par le fait que certains étudiants s’inscrivent alors pour échapper au Service du travail obligatoire (STO).

La bibliothèque de la faculté de droit continue elle aussi à fonctionner pendant toute la période. Comme les deux photographies précédentes de cette sous-galerie, ce cliché est l’œuvre d’André Zucca, alors photographe pour Signal, le magazine de propagande nazie en France.

C’est avant tout dans une logique de réorganisation administrative des études de droit que s’inscrit la loi du 30 octobre 1940, qui introduit une réforme majeure destinée à durer : l’instauration des conférences et travaux pratiques obligatoires pour les étudiants. Cette mesure vise à remédier au manque d’assiduité constaté depuis des décennies. Georges Ripert, alors secrétaire d’État à l’Instruction publique, saisit l’occasion pour faire passer une disposition qu’il considère nécessaire au bon fonctionnement interne de la faculté, sans ambition politique directe.

Au sein de l’administration de la faculté de droit, les discussions sur de possibles réformes se poursuivent malgré la guerre et l’Occupation. C’est dans ce contexte que sont engagées par exemple en avril 1942 des réflexions sur une réorganisation en profondeur du fonctionnement des études de capacité.

Une faculté sous surveillance

Même si, comme vu dans la sous-galerie précédente, la faculté de droit parvient à maintenir une continuité de fonctionnement, elle ne peut faire abstraction du contexte général de guerre, et notamment du poids de la surveillance exercée à la fois par le régime de Vichy et par les autorités d’occupation. Dans ce document, le professeur Niboyet s’interroge ainsi sur l’éventualité d’une censure préalable à la publication de son cours, et ce, avant même la rentrée officielle de 1940. Bien que l’assesseur du doyen Gilbert Gidel précise qu’aucune demande en ce sens n’a encore été formulée par l’occupant, il apparaît que les professeurs pratiquent déjà une forme d’autocensure.

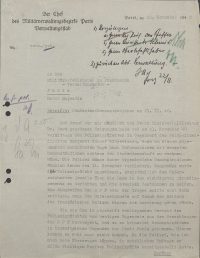

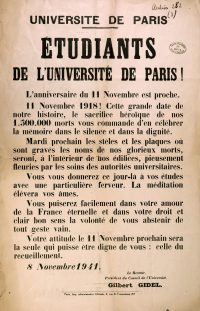

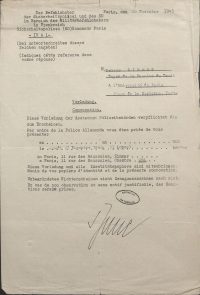

Suite aux manifestations étudiantes et lycéennes du 11 novembre 1940, les écoles supérieures et les facultés sont fermées par les autorités d’occupation pendant quelques semaines en représailles. Autre conséquence, présentée dans ce document, les mesures de police prises par l’occupant. Ici donc, un échange officiel entre autorités allemandes, relatif à l’arrestation massive de plus d’un millier d’étudiants et de lycéens le 21 novembre 1940 : elles espèrent que cet exemple permettra de prévenir et réprimer toute tentative future de mobilisation.

Afin d’éviter la répétition des événements survenus l’année précédente, le recteur Gilbert Gidel fait afficher cet avis dans toutes les facultés de Paris début novembre 1941 : il y appelle à un recueillement empreint de calme et de prudence à l’occasion de la commémoration du 11 novembre qui arrive.

L’une des affaires les plus révélatrices de la surveillance exercée sur la faculté de droit de Paris à cette époque est celle impliquant le professeur Jules Basdevant. En 1940, ce dernier est enseignant à la fois à la faculté de droit de Paris et à l’École libre des sciences politiques ; il occupe également les fonctions de jurisconsulte auprès du ministère des Affaires étrangères depuis 1930. L’affaire commence avec le document présenté ici, sa lettre de démission de ses fonctions de jurisconsulte adressée au maréchal Pétain le 29 mai 1941, dans laquelle il exprime ses griefs envers le régime de Vichy, portant sur le concours trop important apporté selon lui à l’autorité occupante.

Document numérisé consultable ici.

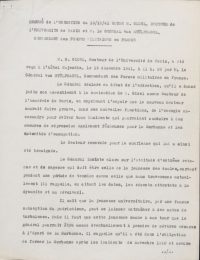

L’affaire Basdevant proprement dite naît cependant avec la publication de sa lettre de démission à la fois par la Résistance et dans des journaux favorables au régime de Vichy cherchant à le discréditer publiquement. Cette dénonciation attire l’attention des autorités occupantes sur le professeur et la faculté de droit. La méfiance à son égard s’accentue lors de la rentrée universitaire de 1941. Les autorités allemandes envoient un informateur assister à son premier cours, qui rapporte que dans son introduction, Basdevant aurait formulé des critiques à l’encontre de l’application du droit des gens par l’occupant. Le recteur Gilbert Gidel est alors convoqué pour la première fois depuis sa prise de fonction par le général commandant des forces militaires d’occupation en France, le 15 décembre 1941. Au cours de cet échange, le général revient sur le cas de Basdevant et de deux autres professeurs, et insiste sur la nécessité pour les membres de la faculté d’adopter une attitude de stricte réserve pendant cette période.

Document numérisé consultable ici.

Les suites de l’affaire Basdevant permettent de voir les différents niveaux de surveillance s’exerçant sur la faculté et ses membres, mais aussi les calculs faits par l’administration vis-à-vis des autorités d’occupation. En effet, ce document montre comment le professeur fait l’objet d’une enquête du recteur, transmise au niveau du secrétariat d’État, et comment la décision est prise d’éloigner Basdevant en le réaffectant à Lyon, pour apaiser les autorités allemandes.

Dernier exemple de surveillance de la faculté, le doyen Georges Ripert est directement convoqué par la Gestapo le 26 novembre 1943, à la suite d’un incident survenu pendant le cours du 11 novembre du professeur Raymond Monier (celui-ci aurait fait observé une minute de silence), signalé par un informateur de la police française collaborant avec les autorités occupantes.

Des étudiants entre adhésion et résistance

Document numérisé consultable ici.

L’Association corporative des étudiants en droit est une association se proclamant apolitique mais dont la proximité idéologique avec le régime de Vichy est établie. Elle est issue des mouvements de protestation envers les professeurs Jèze et Scelle (évoqués dans cette autre galerie), initiés par des étudiants nationalistes et proches de l’Action française. On retrouve en son sein une majorité d’étudiants sympathisants du maréchal Pétain, même si une partie d’entre eux finit par entrer en résistance par anti-germanisme. Durant la guerre, l’association propose diverses activités à travers l’organisation de conférences, de rencontre sportives, ou encore de classes de théâtre, comme décrit dans la brochure ici présentée.

Autre institution regroupant en son sein des étudiants favorables au gouvernement de Vichy, la Maison du droit est une institution fondée par le nouveau régime, conçue comme un prolongement de la faculté de droit au service de l’idéologie promue par le maréchal Pétain. Selon son directeur, interrogé dans cet article, la Maison a pour objectif de diriger la « façon de vivre et de penser » des étudiants. Ses quelques 650 étudiants membres ont accès à diverses activités académiques et sportives, à charge de participer à des travaux plusieurs heures par semaine. On apprend notamment dans cet article que la Maison du droit contient en son sein, entre autres, une salle de consultations avec des professeurs agrégés ainsi qu’un bar.

En mars 1942 est organisée une rencontre entre le maréchal Pétain et des étudiants de toutes disciplines de la zone occupée. Des délégations sont alors envoyées par les différentes facultés. Comme en témoigne cette lettre, le doyen de la faculté de droit de Paris ne rencontre pas de difficultés à présenter une liste d’étudiants volontaires pour participer à cette rencontre.

On retrouve ici la liste des étudiants susceptibles de participer à la rencontre avec le maréchal Pétain. Une large majorité d’entre-eux sont issus de l’Association corporative des étudiants en droit et de la Maison du droit.

Bien que l’on recense plusieurs réseaux de résistance étudiante avant 1943, l’instauration du Service du travail obligatoire par la loi du 16 février 1943 constitue un moment de bascule pour la jeunesse étudiante française. Si une partie d’entre elle n’était jusque-là pas directement concernée par les différents théâtres de guerre en Europe et dans le monde, elle se retrouve désormais réquisitionnée et envoyée en Allemagne pour accomplir des travaux forcés. Face à l’imminence de ces réquisitions, l’hostilité au régime de Vichy s’accroît parmi les étudiants. Pour y échapper, certains d’entre eux rentrent alors en clandestinité et rejoignent la résistance.

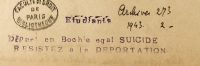

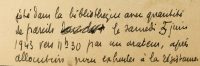

Ce tract diffusé au sein de la faculté de droit témoigne de la vive opposition à la mise en place du STO : les étudiants se mobilisent et tentent de convaincre leurs camarades de ne pas répondre aux réquisitions. Comme le montre ce document, des allocutions orales ont lieu au sein même de la faculté pour « exhorter à la résistance ».

Lorsque Joseph Barthélemy reprend ses fonctions de professeur après avoir été ministre de la Justice de Vichy entre 1941 et 1943, il fait face à de vives protestations de la part de certains étudiants. Un incident, en janvier 1944, marque particulièrement la vie de la faculté, remontant jusqu’aux autorités d’occupation d’un côté, et devenant un exemple repris par la Résistance de l’autre. Le document présenté ici est la version de l’incident transmise par le doyen de la faculté de droit, Georges Ripert, au recteur Gilbert Gidel. Un petit groupe d’étudiants auraient accueilli Barthélémy aux cris « d’assassin » et auraient essayé de le couvrir d’un drapeau nazi. L’ensemble des étudiants n’aurait toutefois pas pris part à la protestation. Certains étudiants auraient défendu Joseph Barthélemy, qui aurait même été applaudi à la fin de son cours. Cette version peut être considérée comme un témoignage du clivage entre des étudiants exprimant avec véhémence leur opposition au régime de Vichy et des étudiants adhérant à son idéologie. Ce récit des faits peut cependant être questionné : tout au long de la guerre, le doyen Ripert a tendance à minimiser les incidents qui se produisent au sein de la faculté de droit pour éviter les interventions des autorités.

Comme vu dans les documents précédents, la faculté de droit de Paris est durant la guerre le théâtre d’un certain nombre d’actes de résistance. C’est pourquoi lorsque le ministre de l’Éducation Abel Bonnard adresse une circulaire au recteur de l’académie de Paris et aux doyens des facultés parisiennes, il prête un intérêt marqué à la faculté de droit en énonçant qu’il y est « particulièrement » interdit de distribuer des tracts.

Le cas des étudiants et professeurs prisonniers de guerre

À la signature de l’armistice et au début de l’Occupation se pose rapidement, dans les facultés, la question du sort des étudiants prisonniers de guerre. Devant la fin de non-recevoir opposée par les autorités allemandes aux demandes de libération, se met progressivement en place dans la société civile comme dans les établissements d’enseignement supérieur comme la faculté de droit de Paris une dynamique de soutien et d’entraide, afin de leur permettre de poursuivre leurs études.

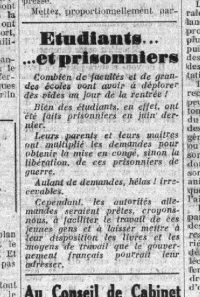

Dès la fin de l’année 1940, le rectorat de l’université de Paris se tourne vers les familles, par voie de presse, dans le but d’identifier les étudiants prisonniers de guerre et d’établir des listes nominatives par faculté. Les informations demandées sont « leur situation exacte et leurs adresses », c’est-à-dire l’état de leur inscription et l’oflag ou le stalag où ils sont détenus. L’enjeu est de permettre aux facultés d’organiser à leur manière les mesures de soutien à leurs étudiants.

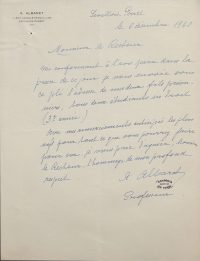

Les réponses au communiqué de presse sont adressées directement au recteur. Ce document présente un exemple de retour concernant la faculté de droit, celui de monsieur Albaret dont les deux fils sont étudiants en droit et prisonniers de guerre. Les annexes détaillent leurs noms, âges, leur année d’inscription et leurs adresses en Allemagne.

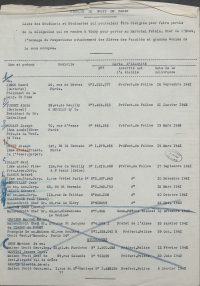

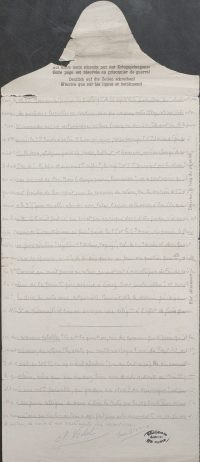

Ce travail de recensement des noms et adresses des étudiants prisonniers de guerre mène à l’établissement de listes au sein des facultés. Ici celle de la faculté de droit de Paris (où l’on retrouve les frères Albaret dont l’état a été signalé par leur père) témoigne des efforts fournis par l’institution afin de dresser un état des lieux de la situation de ses étudiants, qui n’est exhaustif que dans la mesure où les familles ont averti la faculté. À la suite de ce premier travail d’identification et d’état des lieux, les actions d’entraide peuvent se formaliser.

En France, plusieurs organismes œuvrent pendant la guerre à faire parvenir des ouvrages aux étudiants prisonniers de guerre. Ici, le Centre d’entr’aide aux étudiants mobilisés et prisonniers à Paris par où transitaient les livres donnés et récupérés à cette fin. Cet organisme joue pendant la guerre un rôle majeur dans le soutien aux étudiants détenus.

En parallèle, dans les camps de prisonniers en Allemagne, des cours sont organisés par les professeurs et professionnels prisonniers à destination des étudiants prisonniers avec eux. Ici l’exemple de l’oflag II D, où une faculté de droit est mise en place : l’effectif de 567 étudiants pour ce seul oflag est parlant quant aux besoins de moyens et de documentation. Il est notamment fait état de la présence d’une bibliothèque juridique spéciale, tenue par un officier prisonnier. On y apprend également que des examens ont lieu, pour la capacité et la licence, dès 1941.

À la faculté de droit de Paris, devant les démarches engagées par la société civile et l’administration supérieure, les professeurs réunis en assemblée entament une réflexion quant aux actions que la faculté elle-même pourrait mener. Une commission est mise en place avec pour président Léon Julliot de La Morandière qui fait le point dans l’extrait présenté ici sur les mesures limitées prises par la faculté, avec la tenue d’un gala caritatif et l’envoi de livres.

Après consultation, la faculté émet auprès du secrétaire d’État à l’Instruction publique un avis en trois parties en juin 1941 : celui-ci est « défavorable » à la validation des examens passés en captivité. L’enjeu pour les professeurs de la faculté est de ne pas voir la qualité des examens universitaires, et par extension la valeur des diplômes décernés, grevées par la coexistence d’équivalences. Il y est ainsi question du niveau d’études demandé pour l’inscription des étudiants qui ne sera pas abaissé, du programme à alléger ou non, et enfin de la durée des cours. Les adaptations proposées sont marginales.

C’est en septembre 1942 que sont prises des mesures légales donnant un cadre à la reconnaissance des examens tenus dans les camps de prisonniers. Seule la délivrance d’un certificat de scolarité accordé aux étudiants inscrits dans des universités en détention est prévu, permettant à ces derniers d’être pris en compte par les facultés françaises pour passer une série d’examens en session spéciale ou être exempter de certaines épreuves.

En réaction aux textes publiés dans le Journal officiel, des professeurs en captivité sollicitent l’administration et les facultés. Ce courrier a été envoyé à Gilbert Gidel, alors recteur de l’université de Paris, par deux professeurs de droit détenus dans l’oflag XVIII A à Lienz, messieurs Vedel et Rivero. Ceux-ci exposent leur situation : une faculté de droit en détention, bénéficiant de personnel qualifié et de documentation « suffisante ». Ils demandent à ce qu’au lieu que les étudiants passent des examens à leur retour en France, la faculté de droit envoie une délégation d’examinateurs pour sanctionner leurs travaux et leur apprentissage lors d’examens « valables » (souligné dans le texte).

Document numérisé consultable ici.

Aux demandes des professeurs Vedel et Rivero, c’est l’inspecteur général Deforge qui apporte une réponse négative : le ministère, bien qu’il reconnaisse à leur juste titre les arguments et efforts des deux professeurs, refuse de modifier les textes promulgués et confirment les mesures limitées à la tenue de sessions spéciales d’examens au retour des étudiants prisonniers de guerre.

Document numérisé consultable ici.

Dans les camps en Allemagne, ont lieu non seulement des enseignements (bien que, on l’a vu, ces cours ne soient pas sanctionnés par des épreuves avant le retour en France) mais aussi des recherches plus avancées, donnant lieu à des publications dans différents oflags. C’est notamment le cas avec ces Éudes de droit allemand préfacées par Georges Ripert, alors doyen de la faculté de droit de Paris, et publiées par des « jeunes juristes prisonniers de guerres », dont certains deviendront professeurs après la guerre. Néanmoins, Ripert souligne non sans ambivalence le caractère non-universitaire de ces études, réalisées dans les camps de détention et loin de la faculté qui considère donc ces travaux avec réserve.

Le cas Gidel

Gilbert Gidel, professeur de droit international à la faculté de droit de Paris depuis 1920 et assesseur du doyen durant l’absence de Georges Ripert au secrétariat d’État à l’Éducation nationale, incarne les tensions complexes de cette période. Issu d’un milieu conservateur et vétéran des guerres de 1914‑1918 et 1939‑1940, il soutient le régime de Vichy tout en restant prudent face à la collaboration active avec l’occupant. Nommé recteur de l’université de Paris en octobre 1941, il représente une partie des cadres universitaires choisis pour leur profil conservateur, dans un contexte marqué par la réorganisation de l’université et la surveillance renforcée des milieux étudiants.

Dans le discours prononcé peu après sa nomination comme recteur de Paris et rapporté dans cet article, Gilbert Gidel adopte tous les éléments de langage du nouveau régime. Il insiste par exemple sur le rôle de l’université comme creuset de formation des élites intellectuelles, destinées à porter la « renaissance française », préservant la tradition culturelle française indissociable de l’identité nationale. Si ce discours reflète une posture maréchaliste, la réalité de son action comme recteur est plus nuancée puisqu’attaché à l’ordre et à la continuité universitaire, Gidel soutient le régime de Vichy tout en cherchant à limiter les ingérences de l’occupant et à défendre l’autonomie de l’université.

Dans le cadre de l’épuration menée après la Libération, une enquête est ouverte contre Gilbert Gidel en tant que haut fonctionnaire ayant exercé sous l’Occupation. Cette lettre du ministre de l’Éducation nationale au recteur de l’académie de Paris clôt la procédure avec l’application d’un blâme à l’encontre de Gidel. Ce dernier est ainsi réintégré comme professeur à la faculté de droit de Paris et poursuit sa carrière jusqu’à sa retraite.

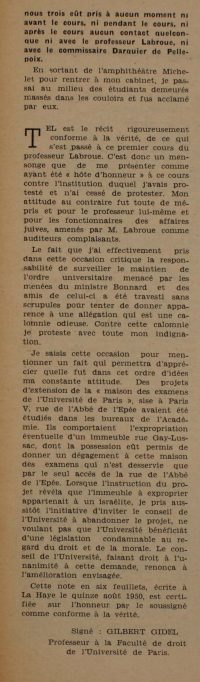

Cet article, rédigé par Gilbert Gidel et publié en 1952, revient sur un épisode controversé de 1942 : la création, sous le régime de Vichy et sous influence des autorités d’occupation, d’une « chaire de Judaïsme » à la faculté des lettres. Gidel y défend son action passée face aux accusations d’avoir cautionné cette initiative, qu’il dénonce au contraire comme une manœuvre politique imposée sans consultation universitaire. Ce témoignage, rédigé quelques années après la guerre, éclaire les tensions persistantes dans l’université autour des attitudes adoptées comme recteur sous l’Occupation. Le besoin de Gidel de se justifier, dix ans après les faits, montre combien ces questions restent sensibles dans l’après-guerre.

Après l’approbation par la faculté de droit en 1951 de la demande d’honorariat de Gilbert Gidel, le ministère refuse pendant plusieurs années de prendre le décret correspondant. Jean Sarrailh, recteur de Paris, finit par préciser que l’honorariat est accordé à Gidel comme professeur, mais pas comme recteur. Le décret est finalement signé le 15 juillet 1958, mais n’est publié que le 6 septembre 1958, après le décès de Gidel le 22 juillet. Une mention (« on a attendu qu’il soit mort ») dans cette correspondance suggère que la publication a été délibérément différée jusqu’à son décès.