Cette galerie est accompagnée d’articles à retrouver dans la catégorie

Des déportés et des résistants

Obligés de déclarer leur appartenance à la « race juive » pour vérifier que les inscriptions ne dépassent pas le quota de 3 % imposé en 1941, les étudiants juifs sont continuellement menacés par les rafles. Celles-ci commencent au printemps 1941 avec l’arrestation massive de juifs étrangers. En août 1941 une deuxième rafle concerne des milliers de juifs, dont 40 avocats du barreau de Paris, pour beaucoup anciens étudiants de la faculté de droit de la capitale. Trois étudiants inscrits à la faculté de droit ou ayant acquis très récemment leur licence sont victimes des déportations de 1942 à 1944. 76 000 juifs sont déportés de France dont seulement 3 943 ont survécu.

Sommaire

- Un contexte

- Imprégnation de la doctrine : la législation antisémite en débat ?

- Vichy au service de la déportation

- Des personnes

- Figures de déportés

- Passer en zone libre/rester en zone occupée

- Se voir appliquer le statut des juifs

- S’investir dans les organisations communautaires

- Intégrer la Résistance

- Être arrêté

- Internement et déportation

- Le cas des fusillés

Un contexte

Imprégnation de la doctrine : la législation antisémite en débat ?

La diffusion de l’antisémitisme et l’acceptation plus ou moins générale du régime de Vichy et de sa législation sert de fondement indispensable à la déportation. Or, le monde du droit ne peut éviter de se confronter à ces nouveaux textes et leurs modes d’application. C’est sur cette question de l’attitude des juristes dans leurs écrits que revient rapidement cette première sous-galerie.

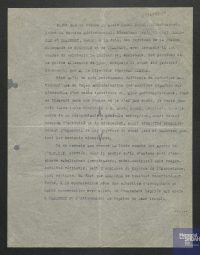

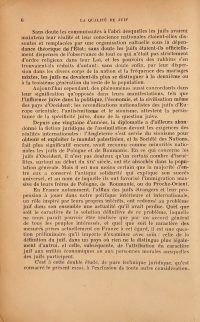

Document numérisé consultable ici. Dans cet article, publié en septembre 1941, le juriste français Étienne-Hyppolyte Perreau analyse le second statut des juifs promulgué par le régime de Vichy, en mobilisant le langage et les catégories raciales véhiculées par la législation antisémite. En traitant cette norme comme une source juridique ordinaire, il contribue à légitimer son application, en allant parfois au-delà même de sa lettre. Cette approche illustre comment la doctrine juridique a intégré, rationalisé et parfois renforcé les dispositifs antisémites du régime, en les insérant dans les cadres traditionnels du droit civil.

La thèse d’André Broc, La qualité de Juif, prétend offrir une analyse juridique « à l’exclusion de toute autre considération », mais elle reconduit, sous une apparence de neutralité, les catégories essentialisantes du discours antisémite. Il y écrit par exemple que « la majorité d’entre eux a conservé l’antique solidarité qui explique son succès universel », ou encore que « l’influence juive dans la politique, l’économie et la civilisation même des pays d’Occident » atteste de la persistance de « la question juive ». Présenté comme un travail technique, le raisonnement de Broc participe à la légitimation juridique de l’exclusion.

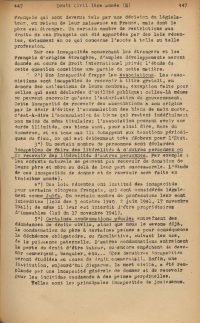

Document numérisé consultable ici. Dans ce manuel de droit constitutionnel, Georges Burdeau, autre professeur à la faculté de droit de Paris, expose les fondements politiques du régime de Vichy en insistant sur les valeurs de « travail, famille, patrie », présentées comme les piliers d’un ordre social à refonder. Ce passage, consacré au « redressement de l’esprit public », reflète la volonté de réorienter la pensée juridique vers une conception organique et hiérarchisée de la nation. Derrière les appels à la solidarité nationale et à la défense de la communauté, c’est une vision excluante de la nation qui s’exprime. Dans d’autres pages de ce même cours, Burdeau reprend sans distance critique la rhétorique antisémite du régime, qualifiant les juifs d’« éléments étrangers ou douteux » inassimilables, et justifiant leur exclusion de la vie économique. Ce document illustre comment des professeurs de la faculté de droit de Paris ont pu servir, via leur enseignement, de vecteur à la diffusion des représentations raciales et à la normalisation de la législation antisémite.

Vichy au service de la déportation

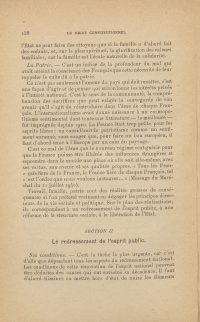

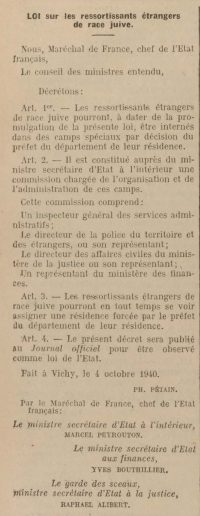

Aucune loi promulguée par le régime de Vichy n’a directement traité du sujet de la déportation. Pourtant, des textes normatifs l’ont rendu possible : dès cette loi en date du 18 octobre 1940, Vichy prévoit l’internement de juifs étrangers dans des camps, étape indispensable pour permettre leur déportation à partir de 1942.

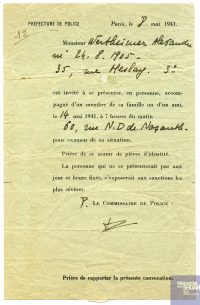

La rafle du 14 mai 1941 est également appelée « rafle du billet vert » en raison de la couleur verte de la convocation envoyée par la police française. Première rafle d’ampleur de juifs, visant exclusivement des étrangers, elle est menée sous l’égide de la préfecture de police de Paris et s’inscrit dans les conséquences directes de la loi sur les ressortissants étrangers de race juive.

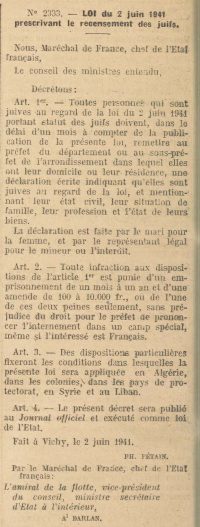

En établissant une obligation de recensement des personnes juives par cette loi de juin 1941, le gouvernement de Vichy introduit un nouvel élément qui prépare et facilitera les déportations à partir de l’année suivante, ce d’autant plus que si la loi du 18 octobre 1940 ne prévoyait que l’internement de juifs étrangers, cette possibilité est désormais étendue aux juifs français.

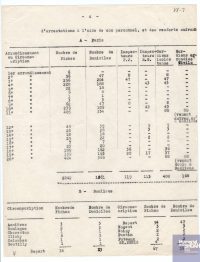

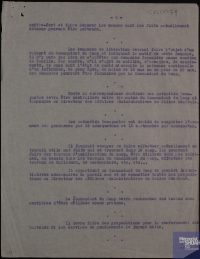

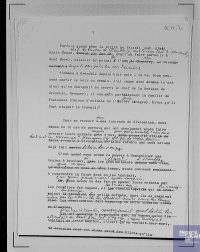

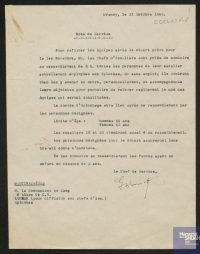

Dans les différentes étapes permettant la déportation, la mise en place de camps d’internement est cruciale. Le compte-rendu de réunion présenté ici expose l’implication de Vichy dans cette mise en place et dans l’administration de ces camps, plus précisément ici celui de Drancy : la gestion du camp est dévolue au préfet de police, sous la surveillance de l’occupant, qui lui seul peut décider de la libération d’un prisonnier. On y apprend également entre autres qu’il est interdit aux internés de recevoir des colis,que leur correspondance est surveillée, et qu’il est prévu qu’ils soient affectés à des tâches permettant le fonctionnement du camp.

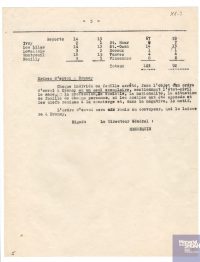

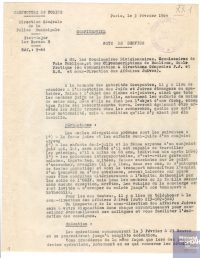

Tout au long de la guerre, la collaboration entre la France de Vichy et le régime nazi s’intensifie, se concrétisant dans les très nombreuses arrestations. Ainsi, dans cette note de service de la Préfecture de police de Paris à ses agents en date du 3 février 1944, on retrouve l’ensemble des consignes en vue de l’exécution de la prochaine rafle, demandée par l’occupant. On y lit que la police française opère sur la base de fiches, ici 2242, soit autant de personnes juives visées.

Des personnes

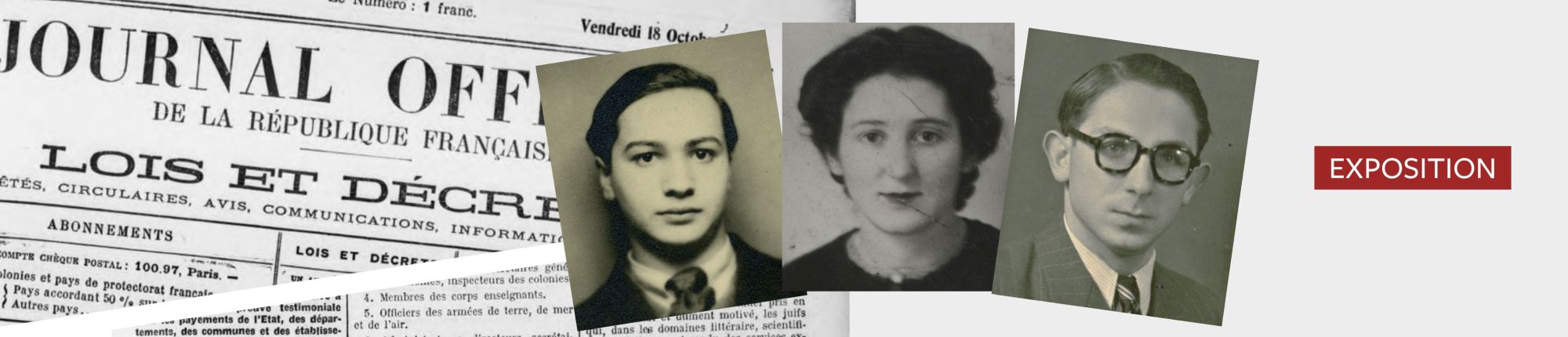

Il n’existe aucune liste exhaustive des étudiantes, étudiants, anciennes étudiantes et anciens étudiants juifs de la faculté de droit de Paris morts en déportation. Le choix a été fait pour cette exposition de revenir sur treize noms, treize personnes : celles identifiées par la faculté pour être portées sur la plaque commémorative apposée en 1951. Parmi elles, deux, Jacques-André Brack et Volico Leizerowski, étaient encore inscrits à la faculté au moment de leur arrestation, une, Louise Mayer, en cours de licence, ne s’était pas réinscrite mais se déclare étudiante sur la liste du convoi de déportation.

Figures de déportés

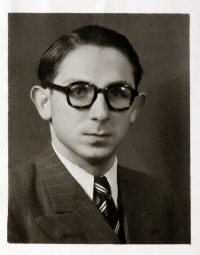

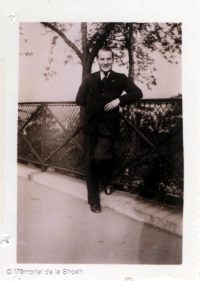

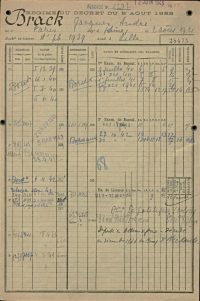

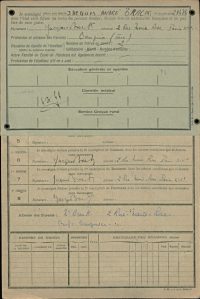

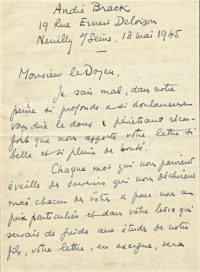

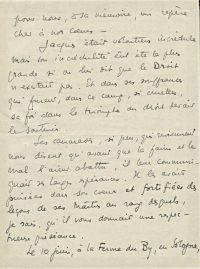

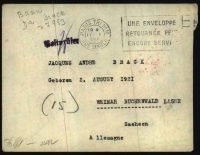

Jacques André Brack (1921‑1944) est licencié en droit le 12 juin 1943. Brillant élève de la faculté de droit de Paris, il entame la préparation d’un doctorat à la fin de la même année et prévoit de se présenter à l’agrégation. Le lendemain du débarquement en Normandie, il décide cependant de rejoindre la Résistance. Ainsi, il intègre un maquis en Sologne le 7 juin 1944. Mais le 10 juin, près de la Ferté-Saint-Aubin, Jacques Brack est arrêté par les SS. Avec treize autres maquisards il est envoyé à la prison d’Orléans avant d’être transféré à Compiègne, de là il est déporté à Dachau le 2 juillet 1944 et finalement au camp de Neckarelz. Après plusieurs mois de détention il meurt d’épuisement et de maladie le 25 novembre 1944.

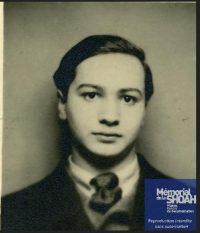

Volico Leizerowski (1920-?) est né en Roumanie en 1920. Après avoir émigré avec sa famille en France, il s’inscrit à la faculté de droit de Paris en 1939. En deuxième année à l’automne 1940, il décide de s’engager contre l’occupant et participe activement à l’organisation et au déroulé de la manifestation du 11 novembre. Dénoncé, il est arrêté le 9 janvier 1941 et condamné à un an de prison à Fresnes. Alors qu’il a purgé sa peine, il est extrait de la prison de Fresnes et transféré à Drancy. Le 19 juillet 1942, il est envoyé vers Auschwitz par le convoi no 7 avec 999 autres personnes, dont Leibu Rabinovici.

Louise Mayer (1915-?) côtoie les bancs de la faculté de droit de Paris durant les mêmes années que Jean-Pierre Kahn et Henriette Lipschitz. Elle obtient sa licence de droit en 1939. Mais la guerre entrave la poursuite de ses études – elle est contrainte de quitter Paris au début de l’Occupation et se réfugie à Lyon. Dénoncée, elle est arrêtée et envoyée à la prison de Montluc puis à Drancy. Le 20 novembre 1943, elle fait partie du convoi no 62 vers Auschwitz.

Nelly Gaston-Bloch (1894‑1944) obtient sa licence, à la faculté de droit de Paris, en 1924 et s’inscrit au barreau de Paris en janvier 1925. Elle devient ainsi avocat comme son frère, Gaston Weill. Elle poursuit comme lui une riche carrière dans l’entre-deux-guerres, s’investissant par ailleurs dans les débats féministes. Radiée du barreau en février 1942 en conséquence de la législation antisémite, elle était déjà réfugiée avec sa fille vers Grenoble. Elles sont arrêtées le 23 février 1944, transférées à Drancy, puis déportées à Auschwitz le 7 mars de la même année, par le convoi no 69.

Henriette Lipschitz (1918-?) est étudiante à la faculté de droit de Paris de 1937 à 1939. Elle y rencontre son mari Jean-Pierre Kahn. Est-ce à cause de la guerre et de l’Occupation, ou par choix, elle s’éloigne des métiers du droit et devient institutrice. Réfugiée avec son mari à Corenc, en zone non-occupée, elle y donne naissance à leur fille Françoise en novembre 1943. L’ensemble de la famille est arrêtée le 12 avril 1944 et transférée à Drancy. Le 29 avril 1944, Henriette et sa fille, Françoise, alors âgée de 4 mois, sont déportées par le convoi no 72 en direction d’Auschwitz-Birkenau.

François Lyon-Caen (1905-?), fils de Léon, premier président de la Cour de cassation, et petit-fils du professeur et premier doyen juif de la faculté de droit de Paris Charles Lyon-Caen, obtient son diplôme d’études supérieures en 1929. Il devient en 1941 avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, malgré la législation anti-juive en vigueur. Il compte parmi les 42 avocats raflés le 21 août 1941. Libéré après 6 mois de détention, il ne retrouve pas sa charge mais s’investit dans l’UGIF (Union générale des israélites de France), apportant une aide judiciaire et comptable. Il est arrêté une nouvelle fois le 24 août 1943 et déporté à Auschwitz.

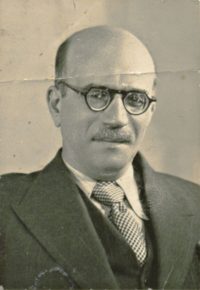

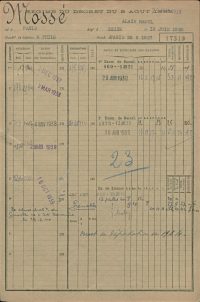

Alain Mossé (1920-?) fait son entrée à la faculté de droit de Paris en 1937. La guerre interrompt sa licence et il se réinscrit à Grenoble en 1940, tout en prenant le poste de chef de cabinet du préfet de Savoie. Révoqué suite au premier statut des juifs, il s’engage auprès de l’OSE (Œuvre de secours aux enfants), devenant en 1943 directeur régional de l’UGIF (Union générale des israélites de France), à Chambéry. Résistant, Mossé est arrêté le 8 février 1944 et déporté à Auschwitz un mois plus tard.

Leibu Rabinovici (1909-?), né en Roumanie et renommé Léon à son arrivée en France, s’inscrit en licence à la faculté de droit de Paris en 1933. Il n’obtient pas son diplôme à Paris, mais il finit a priori ses études dans une autre faculté, peut-être Bordeaux, puisque c’est là qu’il réside et qu’il exerce en tant qu’avocat lorsqu’il est arrêté. Il est déporté depuis Drancy le 19 juillet 1942, dans le convoi no 7 vers Auschwitz, convoi qui emporte également Volico Leizerowski.

Gaston Weill (1886-?), frère de Nelly Gaston-Bloch, obtient sa licence en 1912 et son doctorat en 1916 à la faculté de droit de Paris, avant de prêter serment en 1918. Avocat prolifique et à succès du barreau de Paris dans l’entre-deux-guerres, il est emporté dans la « rafle des avocats » du 21 août 1941. Il est déporté par le convoi no 36 en direction d’Auschwitz, comme André Cahen, le 23 septembre 1942.

Rester en zone occupée / Passer en zone non-occupée

Un des dilemmes qui se posent aux parisiens juifs après l’armistice est la décision de rester en zone occupée ou de partir en zone non-occupée. Le déplacement n’est pas toujours possible, matériellement ou légalement (il faut soit un laisser-passer, soit affronter les dangers d’un passage illégal pour franchir la ligne de démarcation). Mais pour Jacques André Brack par exemple, qui entame ses études à Bordeaux, revenir à Paris en décembre 1942 correspond aussi à un choix conscient de poursuivre ses études dans la faculté désirée, choix qui prend le pas sur les dangers encourus.

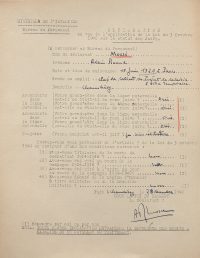

Alain Raoul Mossé décide lui de quitter Paris et sa licence en cours en juillet 1940. Au même moment il est embauché comme chef de cabinet à titre temporaire du préfet de Savoie, à Chambéry. On peut voir sur sa fiche de scolarité présentée ici qu’il tente de poursuivre ses études à la faculté de Grenoble.

Nelly Gaston-Bloch, elle, s’installe en zone Sud au moment de l’exode, mais demande un laisser-passer au bâtonnier pour revenir s’occuper de ses affaires en cours, avant de repartir suite à sa radiation.

La lettre présentée ici est écrite par son mari, Gaston Bloch, après la guerre, et relate la fouille et le pillage du cabinet de Nelly Bloch par les Allemands, précisément pendant son absence.

Document numérisé consultable ici.

Dernier exemple de ce dilemme, cet échange entre François Lyon-Caen, interné à Drancy depuis août 1941 et la « rafle des avocats », avec sa femme. La question est abordée vers la fin de la lettre : « Il faut enfin envisager pour tous ces aspects la question de l’hiver à la campagne – notamment vis-à-vis des propriétaires –, et d’y rester peut-être jusqu’à la fin de la guerre. Ou alors des occupations professionnelles auprès du Conseil, avec autorisation d’y aller pour toi et les enfants. La question de l’instruction des enfants est secondaire à côté du problème qui consiste à traverser une époque comme celle qui vient. »

Ce n’est finalement qu’après la libération de François Lyon-Caen début 1942 que les enfants sont éloignés de Paris, cachés au Chambon-sur-Lignon pendant tout le reste de la guerre. Ils n’assistent ni à la mort de leur mère, de maladie, ni à la nouvelle arrestation, cette fois sans retour, de leur père.

Se voir appliquer une législation antisémite et d’exclusion

Chacune des treize personnes évoquées dans cette galerie, avant d’être déportée, a subi les conséquences d’un ou plusieurs textes relevant de la législation antisémite ou d’exclusion mise en place par Vichy.

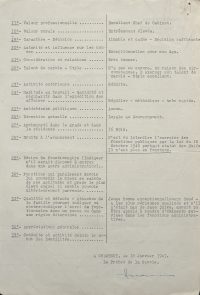

Ce premier document revient sur l’application du premier statut des juifs en octobre 1940. Alain Raoul Mossé est alors chef de cabinet à titre temporaire du préfet de Savoie, relevant du ministère de l’Intérieur. On voit ici que contrairement au secrétariat d’Etat à l’Instruction publique (voir la circulaire dans la galerie Entre contrainte et adhésion…), le ministère de l’Intérieur fait remplir de manière systématique un formulaire à tous ses agents.

La conséquence directe pour Alain Mossé, après avoir répondu au formulaire, est d’être relevé de ses fonctions. À noter que dans cette évaluation annuelle rédigée alors que Mossé a dû quitter son poste, le préfet Maillard prend le risque de faire un portrait extrêmement élogieux de son ancien chef de cabinet.

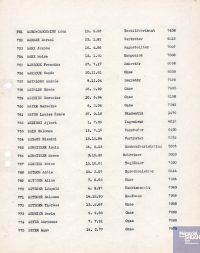

Autre loi, autres conséquences : suite à l’instauration d’un numerus clausus pour l’admission des étudiants juifs à l’université en juin 1941, la faculté de droit de Paris ajoute un encart, attaché au verso de la fiche de scolarité, correspondant à une déclaration de non-appartenance à la race juive. Ici, la fiche de Jacques-André Brack.

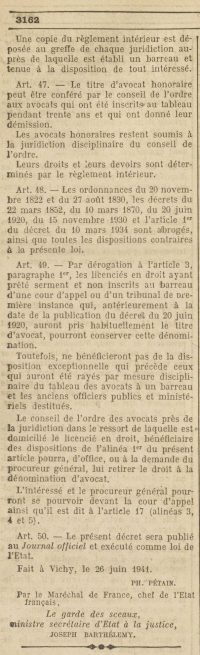

Parmi les anciennes étudiantes et anciens étudiants de la faculté de droit de Paris, on compte évidemment un très grand nombre d’avocats, notamment au barreau de Paris. Or, assez rapidement, les avocats juifs sont une cible particulière du régime de Vichy. Une première étape, discrète, est intégrée dans la loi présentée ici du 26 juin 1941. De premier abord plutôt neutre, elle introduit le fait, selon ses articles 17 et 24, que le procureur général peut désormais déférer dans certains cas les décisions d’inscription au tableau ou d’admission au stage à la cour d’appel « s’il estime que le postulant ne remplit pas les conditions légales de nationalité, de capacité et de résidence, ou qu’il se trouve dans un des cas d’incompatibilité ». Le gouvernement renforce ainsi les pouvoirs du parquet sur l’Ordre des avocats.

Ce décret du 16 juillet 1941 est déterminant pour le sort des avocats juifs en France jusqu’à la Libération. Il instaure en effet un numerus clausus de 2 % pour les avocats, n’acceptant comme motif de dérogation que les services d’anciens combattants et l’ancienneté de la famille (au moins cinq générations). Même avec ces exceptions, plus de deux cent avocats juifs sont par exemple officiellement radiés du barreau de Paris, les autres se retrouvant en général empêchés d’exercer malgré leur maintien au tableau.

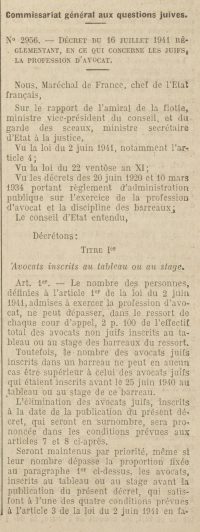

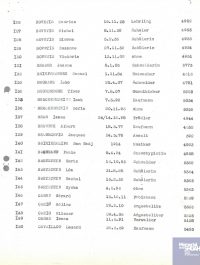

Une dernière exception prévue par le décret du 16 juillet est liée aux mérites exceptionnels : sur proposition de l’Ordre, validée par la cour d’appel de Paris, une liste approuvée par le commissaire général aux questions juives doit être proposée au ministre de la justice. Les discussions au sein de l’Ordre durent et des informations qui s’avèreront incorrectes fuitent parfois. Ainsi, la liste présentée à la cour d’appel pour validation en février 1942 comporte beaucoup moins de noms que les quarante-sept mentionnés ici. On peut d’ailleurs noter la présence d’André Cahen dans cette liste, absent du document suivant.

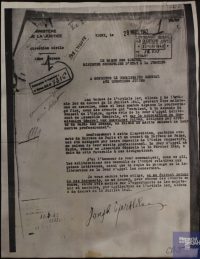

Cette lettre du garde des sceaux mentionne l’avis favorable émis par la cour d’appel de Paris le 13 février 1942 sur le cas de quatorze avocats du barreau de Paris et un du barreau de Reims pour qu’ils continuent à exercer, et demande la validation du commissaire général aux questions juives.

La réponse de Xavier Vallat arrive quelques jours plus tard : seuls cinq avocats sur les quinze reçoivent un avis favorable.

En succédant à Xavier Vallat, Darquier de Pellepoix reprend le dossier, et renvoie cette lettre à Joseph Barthélémy, garde des Sceaux, pour lui indiquer qu’aucune exception ne doit être acceptée.

Les seuls avocats auxquels il n’est officiellement pas appliqué de numerus clausus sont les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. C’est ainsi que François Lyon-Caen peut être nommé au printemps 1941. Ce qui permet à son frère, Gérard, de réagir ainsi à la nouvelle : « L’Écho d’Alger m’a appris hier qu’enfin la situation s’était éclaircie pour toi. Outre la joie que j’ai éprouvée à te sentir à nouveau ancré dans notre vieux sol judiciaire, j’ai également eu l’impression réconfortante d’une petite victoire remportée sur les puissances du mal. »

S’investir dans les organisations communautaires

Empêchés d’exercer leur profession ou de poursuivre leurs études, certaines des figures évoquées ici choisissent de s’investir dans les organisations communautaires, rassemblées par Vichy au sein de l’UGIF (Union générale des israélites de France).

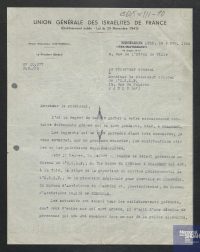

C’est le cas, après sa libération de Drancy, de François Lyon-Caen. On le voit ici participer à la commission financière de l’UGIF. Il y apporte son aide en matière comptable et juridique.

Alain Raoul Mossé s’investit lui de manière beaucoup plus importante, devenant directeur adjoint du service médico-social et directeur régional à Chambéry. Sa tâche première, évoquée dans ce document, est, en lien avec l’Œuvre de secours aux enfants (OSE), le sauvetage d’enfants juifs par leur placement dans des familles ou des maisons d’enfants.

Ce compte-rendu permet de figurer un autre pan des activités de Mossé : l’assistance générale à ses coreligionaires, impliquant des rapports constants avec les autorités de Vichy et d’occupation. Suggérés dans le document précédent, les dangers qui s’accumulent en ce début 1944 sont exposés à travers le dernier point du compte-rendu, l’arrestation d’une dizaine de personne de la région.

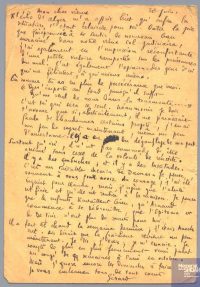

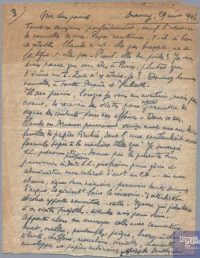

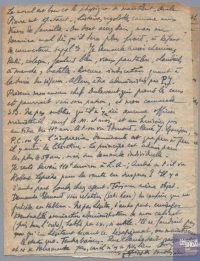

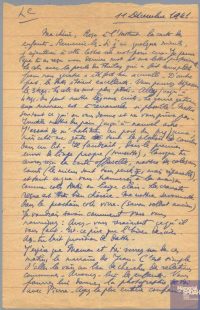

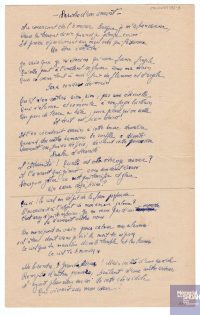

Intégrer la Résistance

Réduits à des citoyens de seconde zone et pourchassés, un certain nombre des personnes évoquées ici s’engagent dans la Résistance, sous des formes différentes. Volico Leizerowski entame ainsi juste sa deuxième année de licence à la faculté de droit quand il prend part à l’organisation et au déroulé de la manifestation du 11 novembre 1940. Cet acte de résistance à l’occupant n’est pas isolé dans le parcours du jeune homme. Les notes et lettres qu’il envoie à sa famille et sa fiancée, conservées au Mémorial de la Shoah, donnent des indices sur son action. Volico, qui a francisé son prénom et signe ses lettres « Fernand », semble appartenir à la résistance communiste. Les trois pages de notes présentées ici fournissent ainsi des bribes d’information.

À noter particulièrement en bas de cette deuxième page : « J’ai fait mon devoir et je suis prêt à le faire encore. »

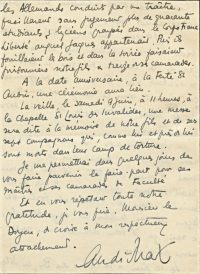

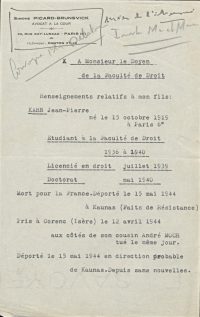

Autre forme de résistance, Jacques André Brack rejoint un maquis en Sologne le 7 juin 1944. Il est arrêté par les Allemands le 10 juin, après avoir échappé au massacre de la Ferté-Saint-Aubin. C’est son père, André Brack, qui fait le récit de cet engagement après la guerre dans cette lettre au doyen Julliot de La Morandière.

Par définition, il est souvent difficile de retrouver les traces d’actions clandestines. Ainsi, dans le cas de Jean-Pierre Kahn, c’est sa mère qui précise, dans cette lettre au doyen Julliot de La Morandière, qu’il est déporté pour faits de résistance.

Autre source d’informations, les témoignages recueillis après-guerre, comme ici celui de Jenny Masour-Ratner, membre du circuit Garel mis en place par Georges Garel pour sauver des enfants juifs via l’OSE (Œuvre de secours aux enfants), notamment en les faisant passer en Suisse. Cet extrait du témoignage revient sur l’arrestation d’Alain Mossé qui, entre les mains des Allemands, parvient à envoyer un message pour prévenir les autres membres du réseau et sauver les autres maisons d’enfants.

Dernière exemple de trace, précieuse, les archives de l’OSE (Œuvre de secours aux enfants) conserve une copie du télégramme codé, évoqué dans le document précédent, envoyé par Alain Mossé, déjà arrêté, pour prévenir de fermer les maisons d’enfants.

Être arrêté

![« [Notes de Volico Leizerowski sur le déroulé de son arrestation] », coll. Hélène Gold Markich, 1941](https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/wp-content/uploads/cache/2025/04/Notes-de-Leizerowski-sur-le-detail-de-son-arrestation_1941_Memorial-de-la-Shoah-CMLXXXVI29-9-scaled/1825142281.jpg)

Avant d’être déportées, toutes les personnes évoquées dans cette galerie ont eu à affronter la première épreuve que constitue leur arrestation, dont les modalités divergent. Certains sont raflés par la police française, d’autres arrêtés par la police allemande. Seul Volico Leizerowski fait l’objet d’un véritable jugement, n’ayant pas été arrêté en tant que juif. Sa judéité ne manque toutefois pas de lui être rappelée par l’un des instructeurs auquel il fait face lors de son interrogatoire, tel qu’il le décrit dans ses notes : « vous êtes juif, je ne vous le reproche pas, mais… »

![« [Notes de Volico Leizerowski sur le déroulé de son arrestation] », coll. Hélène Gold Markich, 1941 (fin)](https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/wp-content/uploads/cache/2025/04/Notes-de-Leizerowski-sur-le-detail-de-son-arrestation_1941_Memorial-de-la-Shoah-CMLXXXVI29-9_2-scaled/4056857537.jpg)

Lorsque Volico Leizerowski est arrêté peu après sa participation aux manifestations du 11 novembre 1940, celui-ci détaille minutieusement le déroulement de son arrestation. Par chance, son récit d’une grande rareté a pu être conservé et est ici reproduit. Il y raconte les interrogatoires qu’il subit par la police française jusqu’à être transféré à la prison de la Santé. On y apprend notamment que des tracts clandestins ont été retrouvés à son domicile, confirmant son engagement dans la Résistance.

Dès le début de l’Occupation, les professions judiciaires font l’objet d’une attention particulière de la part des autorités allemandes. Les avocats juifs sont notamment visés par un décret du 16 juillet 1941 qui restreint drastiquement leur faculté d’exercer leur profession.

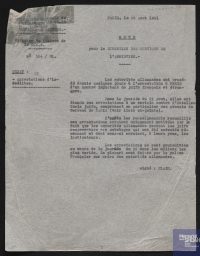

Le 21 août 1941 a lieu l’une des premières rafles organisée par les forces d’occupation à Paris. On compte une quarantaine d’avocats au barreau de Paris parmi les plus de 4000 juifs arrêtés par la police française. Le gouvernement de Vichy, informé à posteriori, interroge les services de l’armistice à ce sujet dans la présente note. Il s’agit également de la première rafle d’ampleur parmi les avocats.

On retrouve dans la liste des avocats raflés plusieurs noms de déportés évoqués dans cette galerie : André Cahen, François Lyon-Caen, ainsi que Gaston Weill. Le nom de Pierre Masse, célèbre avocat, a lui été rajouté à la main.

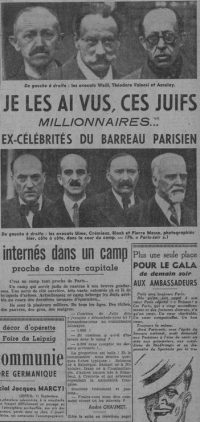

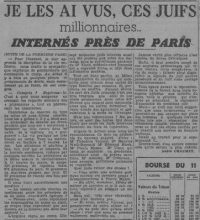

Le journal collaborationniste Paris Soir ne manque pas de rapporter la rafle des avocats du 21 août 1941 par une publication antisémite se réjouissant de leur sort et se moquant de leur arrestation.

Une autre circonstance d’arrestation est à retrouver dans celle d’Alain-Raoul Mossé. Le directeur régional de l’UGIF (Union générale des israélites de France) est en effet arrêté par la Gestapo à Chambéry le 9 février 1944 avec la totalité de son personnel, à l’exception de deux d’entre-eux, considérés comme « aryens ». Cette lettre du directeur général de l’UGIF de Lyon précise le déroulé des évènements.

Internement et déportation

Quel que soit leur parcours en zone libre ou occupée et leurs modalités d’arrestation, l’ensemble des étudiants ou anciens étudiants de la faculté de droit évoqués dans cette galerie ont été internés puis déportés. C’est sur cette étape qu’il s’agit ici de revenir.

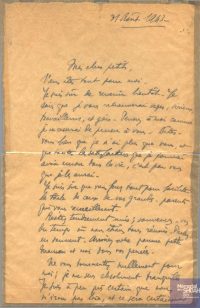

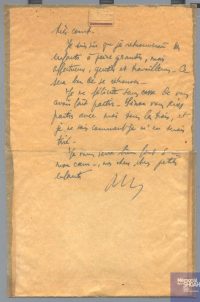

À la suite de la rafle du 21 août 1941, l’une des premières rafles d’ampleur, de nombreux juifs sont internés au camp de Drancy, qui vient alors à peine de voir le jour. C’est ici qu’est détenu François-Lyon Caen, qui écrit à ses parents dans la présente lettre. Si son ton se veut d’abord rassurant, la liste des besoins qu’il établit témoigne de l’extrême précarité auxquels les occupants du camp font face – les conditions de vie se résument à peine au strict nécessaire. Il évoque également sa charge d’avocat aux conseils et le cabinet dans lequel il exerçait, espérant pouvoir reprendre un jour ses fonctions. En effet, malgré sa détention, sa correspondance montre qu’il continue d’être informé de l’activité de son cabinet et de participer officieusement à l’étude de certains dossiers.

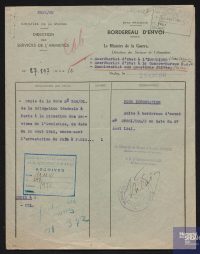

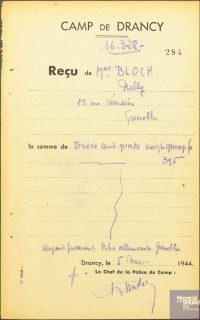

À leur arrivée au camp de Drancy, les internés font face à plusieurs étapes administratives. Ils sont notamment fouillés et dépossédés de tous les objets susceptibles d’avoir une valeur, ainsi que de leur argent liquide. Un reçu leur est alors remis. Il s’agit dans le présent document du reçu donné à Nelly Gaston-Bloch à son arrivée au camp de Drancy.

Document numérisé consultable ici.

Dans cette autre lettre de François Lyon-Caen, celui-ci raconte l’occupation de ses journées pendant son internement à Drancy – on y apprend notamment qu’il participe à l’élaboration d’une assistance juridique au profit des autres internés. Sa lettre est par ailleurs révélatrice des différences sociales et culturelles qui existent parmi les internés.

Si ce document semble à première vue neutre, il témoigne de la froide réalité de la gestion administrative du camp de Drancy : c’est en effet aux internés qu’incombe l’entretien du camp. Ainsi, les équipes sont régulièrement reconstituées afin de pallier aux départs des détenus vers les camps de concentration et d’extermination, assurant ainsi la continuité des tâches.

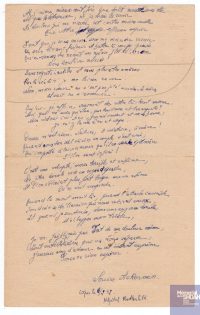

Volico Leizerowski est, à la date à laquelle il écrit cette lettre, détenu depuis plus d’un an. Sa correspondance avec sa fiancée semble prendre fin au moment où ce dernier quitte l’infirmerie de l’hôpital Rothschild pour arriver au camp de Drancy. Malgré de longs mois de détention austère et déshumanisante, il puise dans sa mémoire pour reproduire dans son intégralité le poème de Louise Ackermann, Paroles d’un amant, symbole d’adieu à sa fiancée avant qu’il ne soit déporté.

François Lyon-Caen est une première fois interné au camp de Drancy d’août 1941 à février 1942. Il fait l’objet d’une nouvelle arrestation à la fin du mois d’août 1943. Par cette lettre, écrite seulement quelques jours avant sa déportation à Auschwitz le 2 septembre, il transmet un dernier adieu à ses jeunes fils.

L’établissement par les autorités allemandes de la liste des convois en direction des camps d’extermination constitue la dernière étape entre l’internement et la déportation. On retrouve dans ce premier document le nom de Louise Mayer, qui se déclare Studentin, « étudiante » – prouvant son attachement à ce statut.

Dans cette autre liste on retrouve Jacques Brunschwig, se déclarant avocat.

À la suite de l’arrestation par la Gestapo de sa femme Nelly Gaston-Bloch et de sa fille et de leur déportation vers une « destination inconnue », Gaston Bloch tente d’obtenir des renseignements à leur sujet auprès de la Croix-Rouge. Cette dernière ne peut lui apporter de réponses, impuissante face au « refus absolu » des autorités allemandes de communiquer des informations quant aux juifs déportés.

La lettre de la mère de Jacques-André Brack est une nouvelle illustration de la situation dans laquelle se trouvent les familles de déportés durant la guerre. Démunies et sans informations, elles tentent de retrouver la trace de leurs proches.

À l’instar de la réponse faite à Gaston Bloch par la Croix-Rouge, les fins de non-recevoir des autorités françaises et des organisations internationales se succèdent. La mère de Jacques André-Brack est cependant parvenue à obtenir l’adresse du camp de Buchenwald et tente, en désespoir de cause, de contacter son fils par cette lettre écrite en allemand, en date du 12 janvier 1945. Elle ne sait pas que son fils est déjà mort quelques mois plus tôt, en novembre 1944.

Le cas des fusillés

Si de nombreux étudiants et anciens étudiants juifs de la faculté de droit de Paris sont morts en déportation, certains, passés par la Résistance, meurent fusillés. Il en va ainsi de Henri Lederman et de Jacques-Jules Veil.

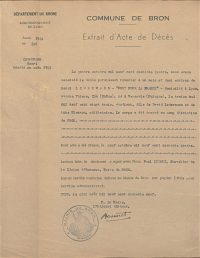

Henri Lederman est passé par la faculté de droit de Paris entre 1940 et 1941. Il s’engage ensuite dans la Résistance et occupe le poste d’agent de liaison. Son engagement pour la France libre le conduit à être fusillé à l’été 1944. Sa famille reste plusieurs semaines sans nouvelles avant que son corps ne soit retrouvé au camp d’aviation de Bron.

À la fin de la guerre, les familles de disparus éprouvent le plus grand mal à faire établir des actes de décès. C’est le cas de la famille de Henri Lederman, dont l’acte de décès n’est établi que le 5 août 1949, plus de 5 ans après sa mort. La question est abordée plus en détail dans la galerie La Libération et après : hommages et silences.

Le document ici reproduit est la promotion à titre posthume de Jacques-Jules Veil dans l’ordre national de la Légion d’honneur. Cet ancien étudiant de la faculté de droit de Paris intègre la Résistance en 1943. Arrêté par la Gestapo puis torturé, il garde le silence avant d’être fusillé le 11 janvier 1944.

Un hommage est rendu publiquement par l’université à Jacques-Jules Veil le 27 janvier 1949. Fait notable, il est fait mention dans cet hommage des « lois injustes » qui l’ont éloigné de l’université – rappel implicite de sa judéité, souvent omise dans les hommages aux résistants.