Cette galerie est accompagnée d’articles à retrouver dans la catégorie

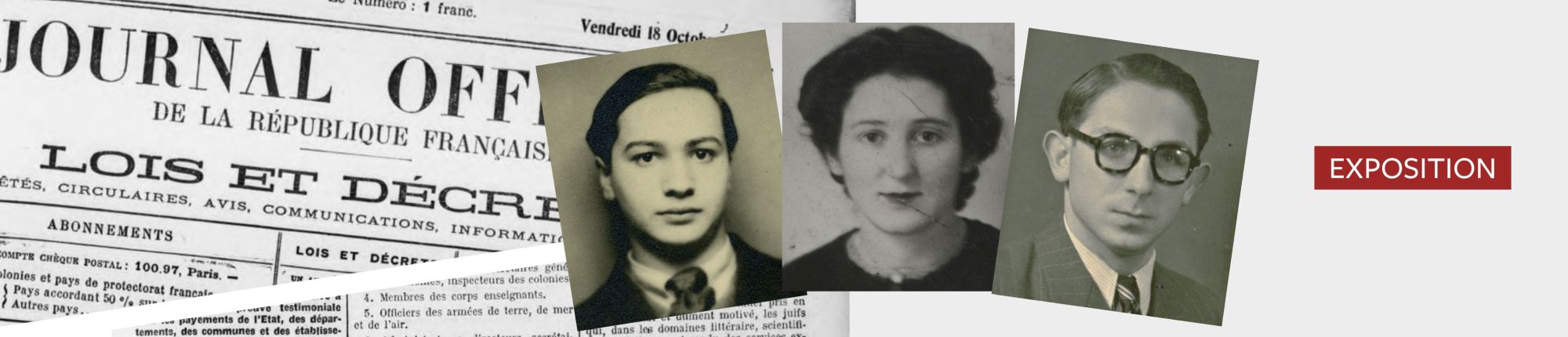

Cinq professeurs victimes

Tous les professeurs juifs de la faculté de droit en fonction après juillet 1940 ont été frappés par la législation de Vichy interdisant aux juifs l’exercice de fonctions enseignantes. Parmi les 13 professeurs de droit juifs mis à la retraite d’office par la législation de Vichy dans toute la France, cinq enseignaient à la faculté de droit de Paris. Malgré des tentatives d’obtenir le relèvement de leur déchéance qui était prévu dans les deux lois du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941, ces professeurs ont dû cesser leurs enseignements et s’exiler ou se cacher pour échapper aux déportations. L’assemblée des professeurs de la faculté de droit de Paris et son doyen n’ont exprimé aucune protestation contre ces exclusions.

Sommaire

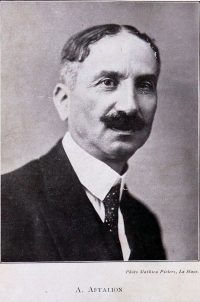

Albert Aftalion : recours infructueux, retrait et retour

Albert Aftalion (1874‑1956) né en Bulgarie et naturalisé français en 1897, est une figure majeure de l’économie française de l’entre-deux-guerres. Après des études de droit et d’économie à l’université de Paris, il est reçu à l’agrégation de sciences économiques et sociales en 1901. Il commence sa carrière académique comme chargé de cours à la faculté de droit de Lille en 1900, où il enseigne pendant 23 ans. En 1923, il rejoint la faculté de droit de Paris, où il occupe successivement la chaire de statistique jusqu’en 1934, puis celle d’économie politique. Ses travaux portent sur des thèmes majeurs tels que les crises économiques, la monnaie, les cycles économiques et les relations internationales.

Document numérisé consultable ici.

Albert Aftalion publie en 1914 son premier ouvrage majeur, ici présenté, intitulé Les Crises périodiques de surproduction. Le principe économique dit « d’accélération » s’y trouve pour la première fois exprimé. Peu après sa titularisation à la chaire d’économie politique de la faculté de droit de Paris, en 1923, il publie une étude critique portant sur Les fondements du socialisme. En 1927, alors que l’économie française est secouée par une forte inflation, Albert Aftalion publie Monnaie, prix et change. Dans la seconde partie de sa carrière, Albert Aftalion se consacre à l’étude des interactions entre statistique et économie ainsi qu’aux crises économiques. Signe de l’importance de sa place dans sa discipline, un projet de publication de mélanges en son honneur est interrompu en 1939 suite à l’entrée en guerre de la France.

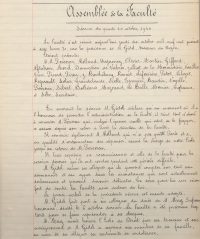

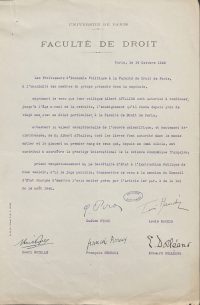

C’est durant l’assemblée de la faculté de droit de Paris du 10 octobre 1940 qu’est évoqué pour la première fois l’application de la législation antisémite à la faculté. La loi portant statut des juifs, pourtant non-encore publiée, produit en effet ses premières conséquences sur le corps enseignant. Dans cette première partie de l’assemblée, Gilbert Gidel, qui est en charge pendant l’absence du doyen Georges Ripert, alors à Vichy comme secrétaire d’État à l’Instruction publique, remercie ses collègues et les assure « qu’ils peuvent compter sur tout son dévouement et son appui dans les circonstances qui sont actuellement douloureuses et peuvent devenir délicates ». Ces paroles se confrontent à la réalité dès la page suivante.

Dans cette suite de la séance de l’assemblée, le statut des juifs n’est pas mentionné en tant que tel, mais comme une « règlementation nouvelle », évoquée parce qu’elle vient impacter, avec d’autres éléments, l’organisation des cours. Si les professeurs Henri Lévy-Bruhl et William Oualid sont également cités, le cas d’Albert Aftalion est particulier : il est présent à l’assemblée, contrairement à ses collègues. Il assiste ainsi à la discussion autour de leur éviction et se voit contraint de quitter la salle, avant la fin de la séance, non sans émotions. Il ne reviendra plus à la faculté avant la Libération.

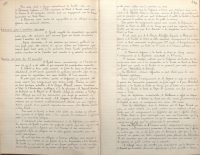

Dès juillet 1940, Albert Aftalion est touché par une première loi interdisant l’accès aux fonctions publiques aux fils d’étranger. Il formule une première demande d’exemption à ce titre ; la réponse ne sera jamais connue. Suite à l’entrée en vigueur de la loi portant statut des juifs, le professeur Aftalion est ainsi touché par une deuxième interdiction d’exercer. C’est à ce titre qu’il formule une nouvelle demande, ici présentée, cette fois aux fins de bénéficier de l’article 8 de la loi du 3 octobre 1940, qui permet aux juifs ayant rendu « des services exceptionnels à la France » de continuer à exercer leur profession.

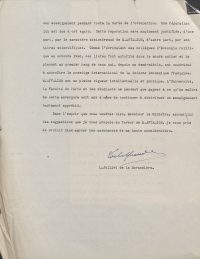

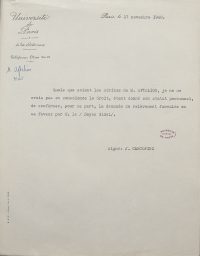

C’est dans ce contexte de demande de relèvement de l’interdiction d’exercer d’Albert Aftalion que se situe cette lettre. Cinq de ses collègues économistes y expriment leur soutien, plaidant pour le maintien en activité du professeur pour les « services scientifiques exceptionnels » rendus à la France, une des seules exceptions prévues par la loi.

Malgré les soutiens de ses collègues et du doyen par intérim Gilbert Gidel, le recteur de l’Académie de Paris, Jérôme Carcopino, rejette la demande d’Albert Alftalion, invoquant le « statut personnel » du requérant : en tant que fils d’étranger et juif, Aftalion aurait besoin d’une double exemption pour continuer à exercer ses fonctions. C’est donc inenvisageable pour l’administration.

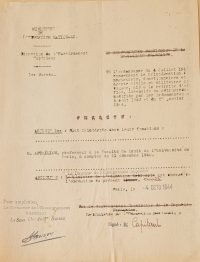

L’arrêté portant mise à la retraite du professeur Aftalion n’est publié que plusieurs mois après l’entrée en vigueur de la première loi portant statut des juifs, et plusieurs mois après ses recours infructueux, mais il est rétroactif à compter de la date du 21 décembre 1940.

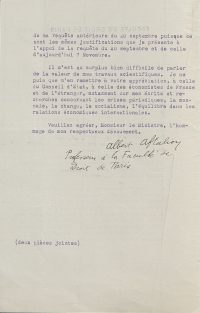

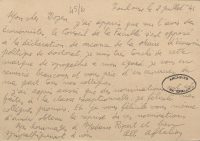

Malgré son éloignement contraint de la faculté, Albert Aftalion n’en demeure pas moins attaché à cette dernière. Dans cette lettre adressée au doyen Georges Ripert, il dit sa gratitude envers ses collègues qui ont refusé de déclarer vacante sa chaire d’économie politique. Exilé à Toulouse, il s’agit de la dernière trace qu’il laisse avant la fin de la guerre.

À la Libération, Albert Aftalion est réintégré dans ses fonctions comme tous ses collègues juifs exclus de la faculté. Les arrêtés sont rétroactifs, tentant de reconstruire les carrières interrompues.

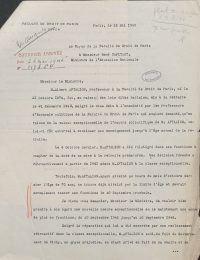

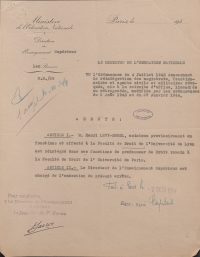

Pour Albert Aftalion, la réintégration ne permet que partiellement de retrouver sa carrière, car il est atteint par la limite d’âge dés l’automne 1944. C’est pour compenser cette situation, et surtout au nom d’une réparation du préjudice subi pendant la guerre, que le doyen Léon Julliot de La Morandière sollicite auprès du ministre de l’Éducation nationale la prolongation des fonctions d’Albert Aftalion pour une année universitaire supplémentaire malgré son âge.

Et c’est en reprenant en partie les arguments qui n’avaient pu convaincre le recteur Carcopino en 1940 qu’il convainc le ministre Capitant.

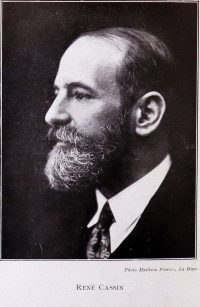

René Cassin : le juriste de la France libre

René Cassin (1887‑1976) est une figure majeure du droit et des droits de l’homme. Avant la Seconde Guerre mondiale, il entame une carrière académique à Aix-en-Provence, obtenant un doctorat en droit en 1914 et devenant agrégé de droit en 1919. Il enseigne d’abord à la faculté de Lille, puis est nommé professeur à la faculté de droit de Paris en 1929. Blessé pendant la Première Guerre mondiale, il s’engage ensuite dans la défense des anciens combattants et milite pour la paix au sein de la Société des Nations.

René Cassin siège à la Société des Nations de 1924 à 1938. Il alerte très tôt sur les dangers du fascisme qui menace l’Europe, et plaide, par le droit international, en faveur de la paix. C’est dans ce contexte que René Cassin se livre à une analyse juridique du pacte de garantie mutuelle signé en 1925 entre la France et la Tchécoslovaquie, plaidant pour le maintien de sa force obligatoire.

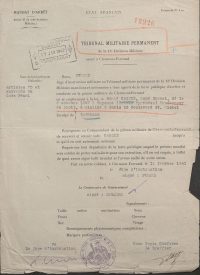

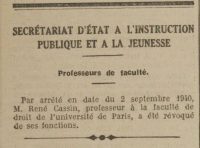

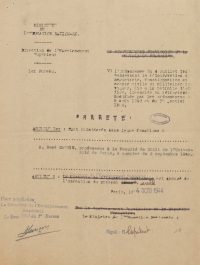

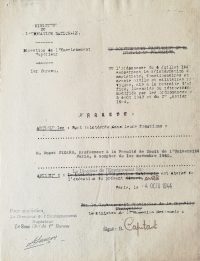

René Cassin est fervemment opposé à la signature de l’armistice entre la France et l’Allemagne. Il n’attend que quelques jours avant de rejoindre le général de Gaulle à Londres, le 29 juin 1940. Il devient rapidement l’un de ses plus proches collaborateurs, jouant un rôle majeur dans l’élaboration du cadre juridique de la France libre. Son engagement précoce lui vaut d’être révoqué de ses fonctions par cet arrêté avant même l’entrée en vigueur de la loi portant statut des juifs.

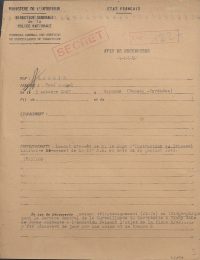

Face à l’organisation de la Résistance autour du général de Gaulle, le régime de Vichy met en marche son appareil répressif. René Cassin, ainsi que nombre de figures majeures de la France libre, font l’objet de mandats d’arrêts émis par le tribunal militaire permanent de Clermont-Ferrand. René Cassin fait par ailleurs l’objet d’une déchéance de nationalité quelques mois après l’émission du mandat, le 4 mai 1941.

Document numérisé consultable ici.

Dès l’été 1940, René Cassin œuvre en Angleterre à la légitimation par le droit de la France libre. Il est le principal architecte de l’accord conclu entre le général de Gaulle et Winston Churchill. Il s’agit du premier élément d’un long travail visant à contester la légitimité juridique du régime de Vichy et qui permet à la Résistance d’incarner la continuité républicaine de l’État français, et non d’être vue comme une simple force dissidente.

![Source Bibliothèque interuniversitaire Cujas, ARCH-98-533

<br><br>

<strong>Par <em>Un coup d’état […]</em>, René Cassin se livre à une analyse strictement juridique de la prise des pleins pouvoirs par le maréchal Pétain. Se fondant sur plusieurs arguments, tels que l’inconstitutionnalité de l’abandon par le Parlement de la forme républicaine, on retrouve ici le premier texte contestant la légalité républicaine du régime de Vichy. Cette logique est utilisée jusqu’à la fin de la guerre et permet à la France de prendre part aux négociations de paix du côté des vainqueurs. René Cassin publie par la suite d’autres textes qui développent cet argumentaire.</strong>](https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/wp-content/uploads/cache/2025/04/Rene_Cassin_Un-coup-d-Etat-La-soi-disant-constitution-de-Vichy_1940/1557392179.jpg)

Par Un coup d’état […], René Cassin se livre à une analyse strictement juridique de la prise des pleins pouvoirs par le maréchal Pétain. Se fondant sur plusieurs arguments, tels que l’inconstitutionnalité de l’abandon par le Parlement de la forme républicaine, on retrouve ici le premier texte contestant la légalité républicaine du régime de Vichy. Cette logique est utilisée jusqu’à la fin de la guerre et permet à la France de prendre part aux négociations de paix du côté des vainqueurs. René Cassin publie par la suite d’autres textes qui développent cet argumentaire.

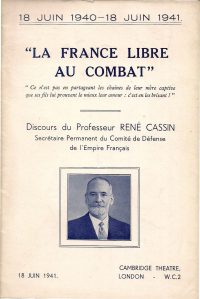

Exilé à Londres, René Cassin raconte, à l’occasion du premier anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, le combat de la Résistance. Il détaille dans ce discours les actions militaires du général de Gaulle pour incarner l’État français, rend hommage à ceux tombés au combat, et expose les motivations de la France libre.

Document numérisé consultable ici.

Après la libération d’une partie de la France, l’ordonnance rédigée par René Cassin dès 1943, qui réinstaure la « légalité républicaine sur le territoire continental » est publiée. Cette dernière constitue le fondement légal de l’ensemble des actes juridiques adoptés suite à la fin de la guerre.

René Cassin est réintégré auprès de la faculté de droit de Paris le 4 octobre 1944. Il n’exerce pourtant plus en tant que professeur, étant appelé à d’autres fonctions.

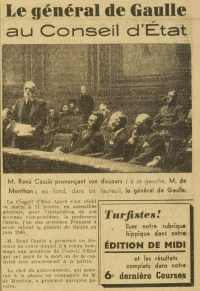

En 1944, René Cassin est nommé vice-président du Conseil d’État. Il veille donc au respect de l’ordonnance rétablissant la légalité républicaine qu’il avait lui-même élaborée, témoignant de son éminence dans le cadre juridique de la Libération. Il connaît par ailleurs une carrière prestigieuse : il participe notamment à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, et obtient en 1968 le prix Nobel de la paix.

Henri Lévy-Bruhl : défi à Vichy et clandestinité

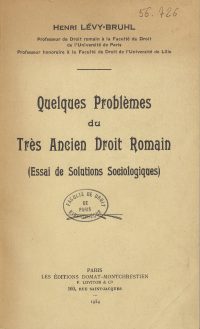

Henri Lévy-Bruhl (1884‑1964), né à Paris dans une famille intellectuelle marquée par l’influence de son père, le sociologue Lucien Lévy-Bruhl, est une figure majeure de l’histoire du droit français. Après des études de droit à Paris, il obtient un double doctorat et commence sa carrière académique en 1914 comme chargé de cours de droit romain et d’histoire du droit à Grenoble. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, il est blessé et décoré de la Légion d’honneur. Agrégé d’histoire du droit en 1919, il enseigne à Lille avant de rejoindre Paris en 1929, où il occupe successivement plusieurs chaires prestigieuses : législation et économie rurales en 1935, histoire du droit public français en 1937, et enfin droit romain en 1939. Militant de la SFIO, il s’engage également dans la vie politique.

Dans cet ouvrage, où Henri Lévy-Bruhl explore plusieurs aspects du très ancien droit romain, l’approche sociologique qu’il utilise est alors novatrice. Son objectif est d’apporter des réponses aux problématiques juridiques les plus anciennes.

Très inquiet de la montée des fascismes, Henri Lévy-Bruhl s’engage par des articles dans la presse généraliste tout au long des années trente. Dès 1933, il rédige ainsi cet article d’une extraordinaire lucidité sur le régime nazi et les persécutions anti-juives. À cette époque, il espère encore une réaction ferme de la Société des Nations qui permettrait d’éviter le pire.

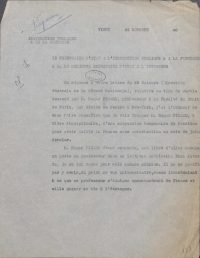

Suite à la promulgation du premier statut des juifs en octobre 1940, Henri Lévy-Bruhl ne peut reprendre ses fonctions à la faculté de droit de Paris. Comme Albert Aftalion et William Oualid, il fait alors une demande pour échapper à l’interdiction d’exercer : il invoque l’article 8 de la loi qui autorise le maintien pour services scientifiques exceptionnels rendus à la France, sur avis favorables des différents niveaux de hiérarchie et via décret en Conseil d’État. Réfugié en zone libre en attendant la réponse, Lévy-Bruhl est placé à la faculté de droit de Lyon, ce dont est informé le recteur de l’académie de Lyon dans cette lettre.

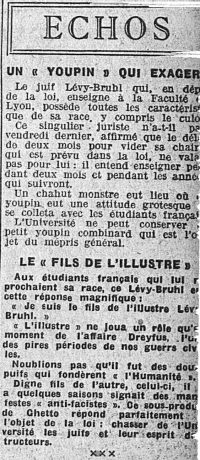

Affecté à la faculté de droit de Lyon malgré la promulgation du premier statut des juifs, Henri Lévy-Bruhl fait l’objet d’une campagne antisémite, dont l’extrait de presse présenté ici est un exemple frappant.

![Source Archives nationales, F/17/27015

<br><br>

<strong>Suite au second statut des juifs, Henri Lévy-Bruhl refait une demande de maintien à titre exceptionnel. Il y indique sa qualité d’ancien combattant, la mobilisation de son fils en 1939, l’engagement de sa famille, française depuis de nombreuses générations, lors des précédentes guerres, les apports scientifiques de son père. Il conclut : « à vous de juger […] si j’ai assez travaillé et assez souffert pour mon pays, pour avoir le droit d’être traité comme tout autre Français. »</strong>](https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/wp-content/uploads/cache/2025/04/03_03_01_Lettre-de-Levy-Bruhl-41a-scaled/338691562.jpg)

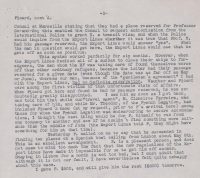

Suite au second statut des juifs, Henri Lévy-Bruhl refait une demande de maintien à titre exceptionnel. Il y indique sa qualité d’ancien combattant, la mobilisation de son fils en 1939, l’engagement de sa famille, française depuis de nombreuses générations, lors des précédentes guerres, les apports scientifiques de son père. Il conclut : « à vous de juger […] si j’ai assez travaillé et assez souffert pour mon pays, pour avoir le droit d’être traité comme tout autre Français. »

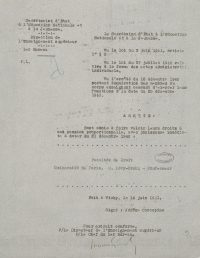

Ses demandes de maintien en exercice pour services scientifiques exceptionnels rendus à la France étant refusée, Henri Lévy-Bruhl est mis à la retraite en application du statut des juifs par cet arrêté du 16 juin 1941, rétroactif à dater du 21 décembre 1940.

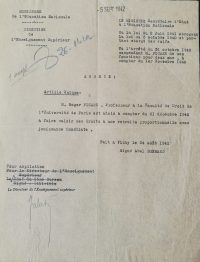

Dernier retournement dans l’application du statut des juifs à Henri Lévy-Bruhl, la loi du 2 juin 1941 est plus restrictive que celle du 3 octobre 1940, mais introduit une nouvelle exception pour les ascendants et descendants de prisonniers de guerre. C’est à ce titre que Lévy-Bruhl fait une nouvelle demande de maintien à titre exceptionnel, son fils étant prisonnier dans un stalag. Le maintien en fonction lui est accordé par cet arrêté.

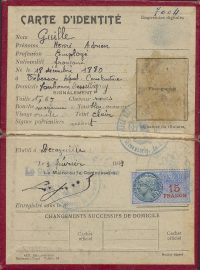

Bien qu’il ait obtenu son maintien en fonction, Henri Lévy-Bruhl décide, après l’invasion par l’Allemagne nazie de la zone encore non-occupée, de passer dans la clandestinité jusqu’à la Libération. Sa famille et lui reçoivent entre autres l’aide de son ami Paul Ramadier, qui lui a suggéré de le rejoindre dans le Rouergue. Est présentée ici la fausse carte d’identité d’Henri Lévy-Bruhl pendant cette période.

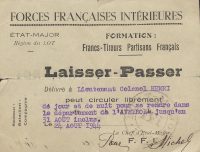

L’Aveyron où est cachée la famille Lévy-Bruhl est libéré le 23 août 1944. Dès ce moment, Henri Lévy-Bruhl est mobilisé dans les FFI (Forces françaises de l’Intérieur), notamment en tant que juge militaire.

À l’automne 1944, Henri Lévy-Bruhl est réintégré au sein de la faculté de droit de Paris, comme ses autres collègues exclus. À noter, son statut précédent est resté, malgré la clandestinité, une affectation temporaire à la faculté de droit de Lyon.

![Source Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 45.859-553

<br><br>

<strong>Henri Lévy-Bruhl est le seul des professeurs juifs exclus à vraiment reprendre une carrière à la faculté de droit de Paris après la guerre. S’il est difficile d’évaluer les marques laissées par les persécutions, le texte présenté ici laisse deviner quelques traces : lors de la première rentrée de la faculté après la Libération, Lévy-Bruhl est en charge du cours de droit romain approfondi, auparavant assuré par le professeur Pierre Noailles. L’introduction du cours est d’abord un hommage appuyé à Noailles, décédé en 1943, mais Lévy-Bruhl tient à évoquer dans le dernier paragraphe le contexte particulier de cette leçon, « cours de guerre » en raison des circonstances qui lui ont donné des « moyens de travail […] nécessairement insuffisant[s] », « complètement dépouillé de [ses] livres et de [ses] papiers », mais aussi « de l’absence d’un certain nombre d’étudiants, déportés, prisonniers, appelés à l’armée[…] ».</strong>](https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/wp-content/uploads/cache/2025/04/Henri_Levy-Bruhl_Cours-de-droit-romain_1944-1945_03/527146224.jpg)

Henri Lévy-Bruhl est le seul des professeurs juifs exclus à vraiment reprendre une carrière à la faculté de droit de Paris après la guerre. S’il est difficile d’évaluer les marques laissées par les persécutions, le texte présenté ici laisse deviner quelques traces : lors de la première rentrée de la faculté après la Libération, Lévy-Bruhl est en charge du cours de droit romain approfondi, auparavant assuré par le professeur Pierre Noailles. L’introduction du cours est d’abord un hommage appuyé à Noailles, décédé en 1943, mais Lévy-Bruhl tient à évoquer dans le dernier paragraphe le contexte particulier de cette leçon, « cours de guerre » en raison des circonstances qui lui ont donné des « moyens de travail […] nécessairement insuffisant[s] », « complètement dépouillé de [ses] livres et de [ses] papiers », mais aussi « de l’absence d’un certain nombre d’étudiants, déportés, prisonniers, appelés à l’armée[…] ».

William Oualid : l’engagement pour la communauté

William Oualid (1880‑1942). Juif d’Algérie, William Oualid est une figure engagée de l’économie et du droit social en France. Après une licence à l’École de droit d’Alger, il est profondément marqué par la crise anti-juive de 1898, ce qui le pousse à fonder en 1904 le Groupe d’études sociales pour lutter contre l’antisémitisme colonial. Il obtient sa licence cette même année et soutient en 1906 une thèse d’économie politique sur le libéralisme économique en Angleterre à l’université d’Aix-en-Provence. En 1912, il devient chargé de conférences à la faculté de droit de Paris, où il multiplie les travaux sur le syndicalisme, la législation sociale ou le commerce extérieur. En 1920, il est nommé professeur d’économie politique à la faculté de droit de Strasbourg et dirige l’Institut statistique d’Alsace-Lorraine jusqu’en 1924. De retour à Paris en 1924, il enseigne à la faculté de droit, devenant un spécialiste reconnu de la législation industrielle et sociale.

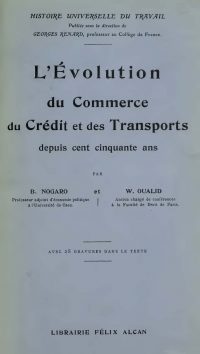

William Oualid débute son œuvre avant même d’être agrégé en 1910. Son premier article est publié dans la Revue d’économie politique, dont il devient membre du comité de direction en 1927. Il publie par la suite en collaboration avec Bertrand Nogaro l’ouvrage présenté dans ce document, qui retrace l’évolution du commerce, du crédit, et des transports de la fin de l’Ancien-Régime au début du XXe siècle. Une fois agrégé, les publications de William Oualid portent sur des thématiques variées, souvent en lien avec des questions sociales. Il publie ainsi un ouvrage sur la défense des travailleurs et des consommateurs en 1926, ou encore Salaires et tarifs, conventions collectives et grèves, la politique du ministère de l’armement et du ministère du travail en 1928. Son domaine d’expertise s’étend également au commercial international avec la publication de divers ouvrages s’y référant, tel que La Politique commerciale de la France depuis la guerre en 1935.

Document numérisé consultable ici.

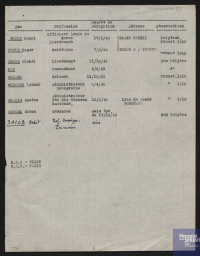

Parallèlement au statut des juifs du 3 octobre 1940, d’autres lois d’exclusion sont adoptées. Si Albert Aftalion est touché par celle du 17 juillet 1940 qui exclut les fils d’étrangers de la fonction publique, William Oualid doit lui affronter les conséquences de l’abrogation du décret Crémieux (7 octobre 1940), qui avait donné la citoyenneté française aux juifs d’Algérie. Une exception étant prévue pour les anciens combattants, Oualid fait une demande pour en bénéficier. Le document présenté ici est l’avis favorable rendu par le juge au titre des « services rendus au pays ». Oualid peut ainsi conserver sa citoyenneté française. Cet avis est prononcé à Montpellier car William Oualid, réfugié en zone libre, y a (brièvement) été affecté à la faculté.

Comme ses collègues Henri Lévy-Bruhl et Albert Aftalion, William Oualid demande à être relevé de l’interdiction d’exercer en vertu de services scientifiques exceptionnels rendus à la France (article 8 du statut des juifs). Il fait plusieurs demandes en 1940 et 1941. Le traitement de ses requêtes ne l’empêche pas d’être mis à la retraite d’office par cet arrêté du 16 juin 1941, rétroactif à dater du 21 décembre 1940.

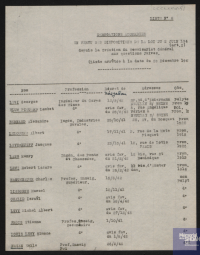

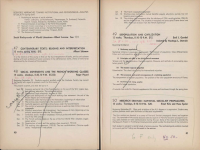

Cette liste récapitulative montre que William Oualid a fini par recevoir, le 18 avril 1942, l’avis favorable du Commissariat général aux questions juives à sa demande de dérogation. L’avis, transmis au Conseil d’État, n’est cependant pas suivi par ce dernier.

Document numérisé consultable ici.

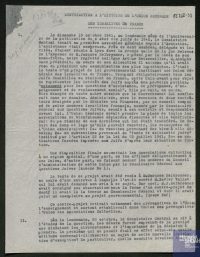

William Oualid est investi dans plusieurs organisations communautaires dès avant la guerre (aide aux réfugiés juifs allemands, Consistoire central israélite de France). Après son éviction de la faculté à l’automne 1940, il s’engage plus encore dans celles-ci et prend en particulier la tête de l’ORT France (Organisation Reconstruction Travail). C’est à ce titre qu’il est très impliqué dans les débats autour de la création controversée de l’UGIF. Ce document est l’un des témoignages retraçant la constitution de cette organisation voulue par Vichy.

À l’automne 1941, le gouvernement de Vichy met en place, en particulier à l’instigation du commissaire général aux questions juives Xavier Vallat, une organisation regroupant les différents organismes et associations juifs, dans le but de contrôler leur fonctionnement, leurs agissements, leur trésorerie, leur survie. L’idée de Vallat est que les responsables de ces différentes organisations passent volontairement sous le contrôle de Vichy, en acceptant d’entrer dans le conseil d’administration de la nouvelle Union générale des israélites de France. Mais, comme relaté dans le document précédent, des discussions entre ces responsables aboutissent dans un premier temps à un refus coordonné de cette participation : le même texte signé ici par William Oualid est envoyé par chacun d’eux à Vallat. Un des grands points d’achoppement porte sur le périmètre de l’UGIF qui ne peut, selon ces responsables, représenter l’ensemble des juifs de France que dans le domaine de l’assistance, et uniquement celui-ci.

![Source Mémorial de la Shoah, Paris (France), CCXIII-31

<br><br>

<strong>Suite au refus évoqué dans le document précédent, Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, reçoit les représentants des associations et organismes juifs pour les convaincre d’intégrer le conseil d’administration de la nouvelle Union générale des israélites de France. William Oualid est désigné par les autres représentants comme porte-parole pour faire connaître leurs attentes et conditions lors de cette entrevue au cours de laquelle Vallat s’engage à respecter les <em>desiderata</em> en question. À la suite de cet engagement, et même si seules de très légères modifications sont faites au projet de l’UGIF, Oualid accepte de siéger au conseil d’administration de la nouvelle organisation. Il réitère toutefois dans ce télégramme d’acceptation la condition incontournable pour lui : que l’organisation n’intervienne qu’« aux seules questions [d’]assistance ». Il ne reste finalement au conseil d’administration que quelques semaines.</strong>](https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/wp-content/uploads/cache/2025/04/Telegramme-dacceptation-de-Oualid-pour-participation-UGIF_04011942_Memorial-de-la-Shoah-CCXIII_31/3990348347.png)

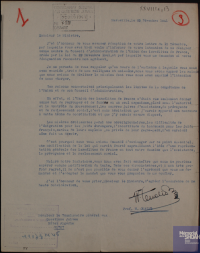

Suite au refus évoqué dans le document précédent, Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, reçoit les représentants des associations et organismes juifs pour les convaincre d’intégrer le conseil d’administration de la nouvelle Union générale des israélites de France. William Oualid est désigné par les autres représentants comme porte-parole pour faire connaître leurs attentes et conditions lors de cette entrevue au cours de laquelle Vallat s’engage à respecter les desiderata en question. À la suite de cet engagement, et même si seules de très légères modifications sont faites au projet de l’UGIF, Oualid accepte de siéger au conseil d’administration de la nouvelle organisation. Il réitère toutefois dans ce télégramme d’acceptation la condition incontournable pour lui : que l’organisation n’intervienne qu’« aux seules questions [d’]assistance ». Il ne reste finalement au conseil d’administration que quelques semaines.

Document numérisé consultable ici.

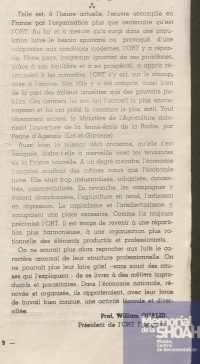

Dans cet article, William Oualid fait la promotion des formations et du travail de l’ORT France (Organisation Reconstruction Travail). La conclusion est ici mise en exergue, exemple de l’imprégnation de la société par les éléments de langage portés par Vichy, peut-être incontournables pour le responsable d’une organisation dont l’existence dépend du bon vouloir du gouvernement.

Dans cette lettre envoyée au journal le Temps, William Oualid fait l’éloge de l’Institut d’urbanisme, dont il était le directeur avant la guerre. Inconscient du danger ou le bravant, il signe toujours en tant que tel, tout comme il a signé le document précédent de son titre de professeur. Oualid montre par là son attachement à ses fonctions et ses institutions d’avant-guerre. La réalité en contrepoint est qu’au moment où cette lettre est publiée, le directeur encore par intérim de l’Institut d’urbanisme devient directeur permanent, marquant un écartement de Oualid voulu définitif par les autorités.

Suite au décès de William Oualid en avril 1942, le doyen de la faculté de droit de Paris Georges Ripert prononce son hommage lors d’une séance de l’assemblée de la faculté. Le discours ému passe sous silence l’absence de soutien de celle-ci envers son professeur.

Ripert utilise cet hommage, donné en pleine Occupation, comme élément à décharge face à la Haute cour de justice après la Libération.

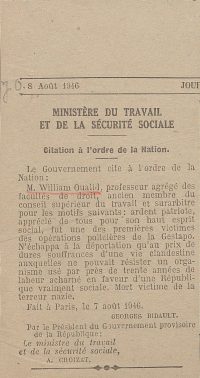

William Oualid est le seul des professeurs exclus à mourir pendant la guerre, de maladie, en avril 1942. Il est malgré tout réintégré dans ses fonctions à la faculté de droit de Paris après la Libération comme ses collègues, mais à titre posthume.

William Oualid est un des rares professeurs de la faculté de droit de Paris cité à l’Ordre de la Nation, en 1946. À noter qu’il n’y a pas d’autres sources mentionnant une opération de la Gestapo à son encontre ou un passage dans la clandestinité.

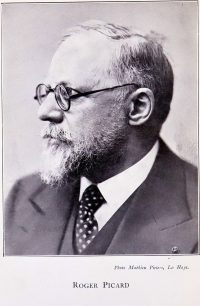

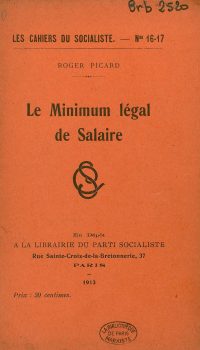

Roger Picard : enseignement et engagement en exil

Roger Picard (1884‑1950), se forme dans l’effervescence de la Troisième République et devient un spécialiste des questions sociales et ouvrières. Titulaire d’une thèse sur Les Cahiers de 1789 et les classes ouvrières en 1910, il enseigne à la faculté de droit de Lille puis à Paris. Picard est un ardent défenseur du socialisme proudhonien, prônant la liberté individuelle et s’opposant aux dérives totalitaires. Rédacteur en chef de la Revue d’histoire économique et sociale et auteur de nombreux ouvrages sur les salaires, le mouvement syndical et les assurances sociales, il plaide pour une économie au service de l’homme. Engagé politiquement, il est conseiller économique, directeur de cabinet de plusieurs ministres et membre du Conseil national économique.

Professeur d’économie politique et spécialiste des questions sociales, Picard s’intéresse aux inégalités, au syndicalisme et aux mécanismes économiques pesant sur les travailleurs. Bien que libéral en matière économique, il défend des réformes pour améliorer le sort des plus modestes, refusant à la fois le dirigisme et le totalitarisme. Publié en 1913 dans la collection Les Cahiers du socialisme, cet ouvrage de Roger Picard illustre ainsi son engagement pour la justice sociale. Il y analyse les conditions de travail précaires et les bas salaires, notamment des ouvrières à domicile.

Document numérisé consultable ici. À côté des conférences sur des sujets variés, Roger Picard profite de ses prises de parole depuis les États-Unis pour défendre les principes de la liberté de la France, comme dans cette conférence sur la démocratie française, qui fait l’objet d’une publication en français chez Brentano’s, éditeur américain, en 1944.

Document numérisé consultable ici. Autre exemple d’ouvrage publié par Roger Picard aux États-Unis en 1944, cette étude porte sur les doctrines économiques en France à la veille de la guerre. Elle illustre la manière dont Picard poursuit ses travaux de recherche et sa contribution au débat intellectuel français depuis New York, en parallèle de son enseignement universitaire.

Document numérisé consultable ici. Même après sa réintégration à la faculté de droit de Paris, Roger Picard ne retourne pas en France. Il sollicite des congés personnels à plusieurs reprises, pour raisons de santé, qu’il obtient, jusqu’à ce qu’un refus le conduise finalement à demander sa retraite en 1948. Cet ouvrage, publié en 1945, témoigne de ses recherches continues, cette fois portant sur la transition de l’économie de guerre à l’économie de paix aux États-Unis pendant et après la guerre.

Roger Picard revient finalement en France juste avant sa mort en 1950.