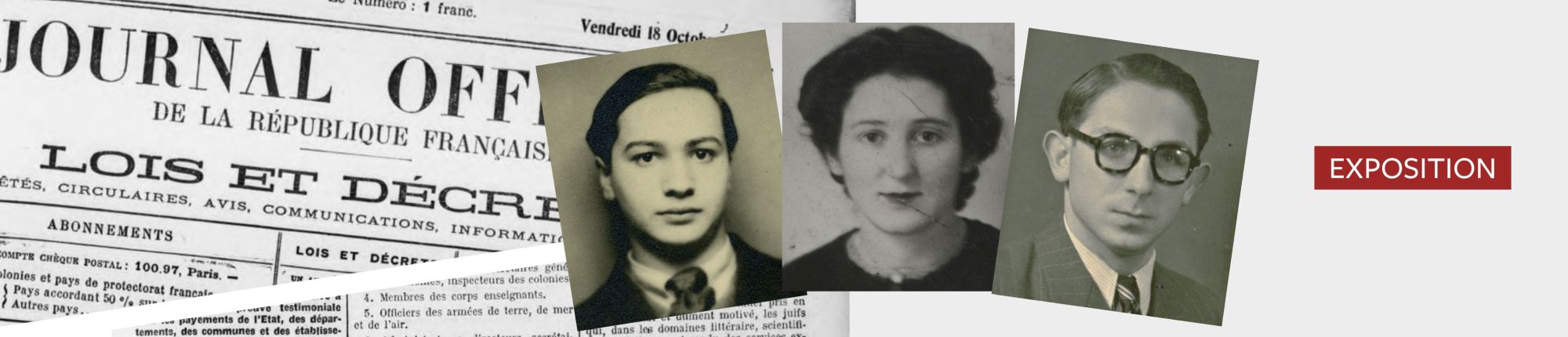

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans les galeries

Des déportés et Des résistants

La fiche d’inscription de François Lyon-Caen conservée dans les archives de l’ex-faculté de droit de Paris est bien remplie. Après ses deux baccalauréats, obtenus respectivement en 1921 et 1922 comme cela est détaillé sur le volet droit de cette feuille rongée par le temps, s’égrènent sur le même côté la longue liste de ses inscriptions qui à partir de novembre 1922 se renouvellent plusieurs fois par an – on s’inscrivait alors par trimestre –, de novembre 1922 pour la première, en passant par l’obtention de la licence en 1925 avec la mention bien, pour aller jusqu’au 27 mai 1930 pour son inscription en DES d’économie politique après un DES en droit civil (tout en suivant un cursus parallèle à l’École libre des sciences politiques). En tout 16 inscriptions successives validées au dos de ce document, en bas duquel se trouve l’adresse familiale : le 4 rue Lalo, près de la Porte Dauphine dans le 16e arrondissement.

Cette famille est celle de juristes : François Lyon-Caen, né le 16 octobre 1905 à Meaux, est fils d’un éminent magistrat, Léon Lyon-Caen, lui-même fils d’un professeur de droit, Charles Lyon-Caen, professeur agrégé, doyen honoraire de la faculté de droit de Paris, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques depuis 1918. Du côté maternel, le droit est également bien présent, puisque la mère de François, Germaine Masse, est la sœur de Pierre Masse, avocat et fils d’avocat. Leur grand-père, David Masse, a été le dernier bâtonnier français de Strasbourg en 1871. Ancien élève de la faculté de droit de Montpellier et docteur de la faculté de droit de Paris, Pierre Masse a soutenu en 1906 une thèse sur le droit moral de l’auteur. Il embrasse ensuite une carrière politique, avec son élection comme député de l’Hérault en 1914, puis redevient avocat en 1919, profession qu’il exerce avec brio alors que son neveu François « fait son droit » comme on dit à l’époque.

Cette dynastie de « fous de la République » pour reprendre l’expression de Pierre Birnbaum au sujet des juifs d’État, ou plus précisément de juifs juristes de la République pourrait-on dire, est donc celle du jeune François Lyon-Caen, qui un peu avant la fin de ses études de droit à la faculté de Paris s’est marié en 1929, avec Claude Gaston-Mayer, fille de Pierre Gaston-Mayer, avocat aux conseils (forme abrégée d’« avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ») mort au champ d’honneur le 17 septembre 1914. François Lyon-Caen débute sa carrière comme juriste attaché à la direction d’importantes compagnies d’assurances, puis s’inscrit comme avocat stagiaire au barreau de Paris en novembre 1936. Tout en satisfaisant au suivi de conférences et au travail d’assistance judiciaire requis des avocats en formation, il travaille auprès d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, Jean Labbé, avocat renommé de ce barreau dont il fut président de l’Ordre entre 1922 et 1925.

Mobilisé en 1939, François Lyon-Caen est cité à l’ordre de la 59e division d’infanterie pour sa conduite dans les journées des 14 mai et 13 juin 1940. Démobilisé, il décide de devenir avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et succède à son oncle Léon Alphandéry, qui lui-même avait pris la suite de Pierre Gaston-Mayer, père de sa femme, successeur de son propre père Gaston Mayer. Ce sont là de complexes histoires de familles, des dynasties de juristes par alliance et par filiation, dans lesquelles se mêlent amour du droit, patriotisme, et partage d’un judaïsme endogame circonscrit au monde privé.

Pourtant, les statuts des juifs promulgués les 3 octobre 1940 et 2 juin 1941 comportent des interdictions professionnelles qui touchent progressivement plusieurs membres de la famille, et parmi les premiers le père de François, Léon Lyon-Caen, exclu de la magistrature par un décret du 18 décembre 1940 signé du maréchal Pétain. Comment comprendre que dans ce contexte, par décret du 25 juin 1941, François Lyon-Caen devienne avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ? Parmi toutes ses spécificités, il se trouve que cette profession n’est pas touchée par le statut des juifs. À la suite de longs échanges entre la Chancellerie, le Conseil d’État, la présidence de l’Ordre puis suite à sa création le commissariat général aux questions juives, il est en effet décidé que, sans doute du fait de la petite taille et des spécificités de cette corporation, selon l’interprétation donnée par Robert Badinter, les quelques avocats susceptibles d’être touchés de ce barreau ne seraient pas concernés par la politique d’exclusion visant les autres professions juridiques et judiciaires.

Lorsque François Lyon-Caen devient avocat aux conseils, il a d’ailleurs demandé auparavant comme avocat à la Cour une exemption relative à l’application du statut des juifs (sans doute au titre de son passé militaire). Il le rappelle dans le courrier transmis au bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour Jacques Charpentier pour l’informer de son départ pour un ordre voisin, et exprime le souhait suivant, cité par Michel Henry dans la notice qu’il lui a consacré :

J’espère que mon départ puisse vous permettre, Monsieur le Bâtonnier, d’augmenter d’une unité le nombre des avocats israélites que vous pourrez conserver à vos côtés, ceci dans le cas où j’aurais moi-même rempli les conditions pour être maintenu. S’il m’était permis d’exprimer un souhait, il me serait agréable que le choix de l’organisme qui sera appelé à désigner les intéressés se portât sur un confrère chargé de famille.

Si François Lyon-Caen entre donc en juin 1941 dans cet Ordre restreint disposant d’un quasi-monopole devant le Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui compte alors au maximum soixante membres, son activité est brutalement interrompue au bout de quelques semaines par son arrestation le 21 août 1941, en même temps que son oncle Pierre Masse et d’autres avocats juifs célèbres, et leur internement au camp de Drancy. Durant les longues semaines d’internement qui s’ensuivent, il cherche tous les moyens de se rendre utile, comme en témoigne cet extrait d’un courrier à sa femme Claude le 9 décembre 1941 :

De plus en plus, je me considère comme se considèrent les prisonniers de guerre, en ce qui concerne la durée de leur captivité. Je suis occupé toute la journée, ne pense plus à la libération. Le matin, travail après jus, toilette, appel. Puis déjeuner à l’ordinaire suivi d’un complément avec mes trois compagnons. Retravail d’une heure et demie jusqu’à six heures. Clientèle de clochards récriminateurs, malheureux, vrais ou faux très difficiles à distinguer. Puis appel, dîner à l’ordinaire (soupe aux éternels navets que vous devez connaître aussi), suivi d’un complément avec colis mis en commun.

Ce « travail » dont parle François Lyon-Caen consiste, avec une employée de la Croix-Rouge, Annette Monod, à tenir dans le camp un quasi centre social dans lequel il semble, d’après cette lettre, avoir mis en place une sorte de bureau d’assistance juridique. Après six mois d’internement, François Lyon-Caen est libéré, contrairement à son oncle Pierre Masse. Ce dernier, qui a été envoyé à Compiègne quelques semaines plus tôt, est déporté à Auschwitz le 30 septembre 1942 – il ne reviendra pas. La libération de François Lyon-Caen s’explique peut-être par un courrier de Ferdinand de Brinon, ambassadeur de France, délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés, qui dans une lettre du 12 janvier 1942 intervient auprès des autorités allemandes (plus précisément du docteur Werner Best, Kriegsverwaltungschef du Militärbefehlshaber in Frankreich) en faveur de sept israélites internés, dont Lyon-Caen. Une fois libéré, François Lyon-Caen organise le départ de ses enfants, mais reste à Paris auprès de sa femme souffrante qui décède peu après, et se soumet à la législation anti-juive en portant l’étoile jaune. Il ne reprend pas officiellement son activité professionnelle, sa charge restant administrée par son confrère Léon Labbé, fils de Jean. Il travaille alors aux côtés d’André Baur, vice-président de l’Union générale des israélites de France (UGIF), sur les questions juridiques et financières relatives à cette institution chargée par les autorités françaises, sur instruction allemande, de représenter les juifs auprès des pouvoirs publics. La position d’André Baur à l’égard des autorités se durcit à la mesure de la répression, comme en témoigne son intervention auprès de Pierre Laval le 11 juillet pour dénoncer les méthodes d’Aloïs Brunner, commandant SS du camp de Drancy. Le 13 juillet, Baur reçoit l’avis d’un avocat aux conseils, Roger de Ségogne, qu’il a sollicité dans la perspective d’un pourvoi contre un arrêté du 11 mai 1943 du commissaire général aux questions juives relatif aux contributions dites « volontaires » mais en fait obligatoires que doit collecter l’UGIF. Roger de Ségogne déconseille très clairement ce pourvoi : « l’UGIF, par une résistance intempestive, se serait, entre temps, exposé à des représailles, qui vous paraîtront sans doute constituer un risque parfaitement inutile ». Il invite Baur, à qui il suggère de venir accompagner de « son jeune ami » François Lyon-Caen, à le retrouver le 19 juillet pour s’entretenir avec lui de la situation (rapport du 13 juillet 1943 de Roger de Ségogne à André Baur, fonds « Fédération des Sociétés Juives de France », CCXXI-8, archives du Mémorial de la Shoah). Si cette consultation reste purement privée, elle atteste des démarches de Baur visant à contrer la répression croissante des pouvoirs publics. Baur est arrêté et interné à Drancy le 31 juillet 1943, avant d’être déporté. De nombreuses arrestations des membres de l’UGIF suivent. Le 24 août 1943, des policiers français se présentent au domicile de François Lyon-Caen. Il ne s’y trouve pas mais est arrêté suite à la mise en place d’une souricière. Interné une seconde fois à Drancy, il est déporté par le convoi no 59 du 2 septembre 1943.

La lettre qu’il écrit à ses parents quelques jours avant son départ, reproduite dans l’hommage que lui rend après-guerre le président de l’Ordre des avocats aux conseils, mérite d’être en partie reprise ici, pour prendre la mesure de la tranquille lucidité avec laquelle il partit.

Je pars avec la certitude absolue que je reviendrai et avec une confiance inébranlable dans l’avenir, celui de la France et celui de notre famille, qui sont liés indissolublement. Je respire beaucoup plus librement depuis que tout est réglé irrévocablement. Plus d’anxiété à l’idée que la catastrophe va survenir ; tout est consommé ; il n’y a pour le moment qu’à subir avec passivité. Il est probable, d’ailleurs, que nous n’irons pas loin. Votre pensée ne me quittera pas et me donnera du courage, à la condition que je puisse avoir la certitude que vous bannirez les tourments qui sont hors de saison. Le temps qui reste à courir n’est plus assez long pour avoir raison de ma résistance physique et morale, qui ne faiblira pas. Prenez exemple sur le courage de Claude [sa femme récemment décédée] en d’autres circonstances. Merci de tout cœur de tout ce que vous avez fait pour moi dans le passé et le présent et aussi pour les enfants, dans les jours qui vont suivre. Comme il ne peut pas être question pour eux de retour, c’est à vous que je demande de prendre en main tout ce qui les concerne… Au cas où je ne reviendrais pas je désire avant toute chose que les enfants demeurent ensemble et restent imprégnés du souvenir du foyer auquel il n’aura été donné que de vivre si peu de temps.

François Lyon-Caen aurait été vu la dernière fois en février 1944, travaillant durement à transporter des pierres dans un kommando près d’Auschwitz. Deux de ses frères, Georges et Charles, sont tombés dans les combats de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’arme à la main. Léon Lyon-Caen obtient que, comme ses deux frères, François soit déclaré mort pour la France (citation à l’Ordre de la Nation le 4 janvier 1949). Le quatrième frère et seul survivant, Gérard Lyon-Caen, combattant en Afrique du Nord auprès des Forces françaises libres, participe à la libération de Paris et ne reprend sa thèse de droit à la faculté de droit de Paris qu’à la Libération. Le thème en est « Les spoliations », première recherche consacrée à la spoliation des biens juifs sous l’Occupation, et inaugure une grande carrière de juriste, agrégé de droit en 1947, professeur de droit du travail à la faculté de droit de Paris à partir de 1963. Les deux fils de François Lyon-Caen, cachés loin de Paris, et notamment au Chambon-sur-Lignon à partir de 1943, pendant la guerre, poursuivent également de brillantes carrières juridiques. Pierre embrasse la carrière de magistrat, et est l’un des fondateurs en 1968 du Syndicat de la magistrature. Arnaud devient à son tour avocat aux conseils, notamment spécialiste de droit social mais aussi avocat aux conseils des parties civiles contre Maurice Papon devant la Cour de cassation pour demander le renvoi de cet auxiliaire français de la solution finale devant les Assises en 1997. Le petit-neveu et ancien associé d’Arnaud, Thomas Lyon-Caen, aujourd’hui associé à Antoine, fils de Gérard, est l’actuel président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Le 30 juin 1941, apprenant depuis l’Algérie que son frère François était devenu avocat aux conseils, Gérard lui écrivait : « L’Écho d’Alger m’a appris hier qu’enfin la situation s’était éclaircie pour toi. Outre la joie que j’ai éprouvée à te sentir à nouveau ancré dans notre vieux sol judiciaire, j’ai également eu l’impression réconfortante d’une petite victoire remportée sur les puissances du mal ».

Liora Israël, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales

Indications bibliographiques

« Délégation Générale du gouvernement Français dans les territoires occupés », Mémorial de la Shoah, II-200.

« Don Pierre Lyon-Caen », dans « Correspondance boîte 21 », Mémorial de la Shoah, CMLXXXVI(21)-11.

« Dossier administratif de François Lyon-Caen », Archives de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

« Nécrologie de François Lyon-Caen, Discours annuel du président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation Maurice Hersant, juillet 1947 », archives du Conseil de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Badinter Robert, Un antisémitisme ordinaire : Vichy et les avocats juifs, 1940-1944, Paris, Fayard, 1997.

Henry Michel, « LYON-CAEN François (1905-1944) », Mémoire des avocats, s. d., https://memoire.avocatparis.org/39-45/guerre-39-45/avocats-morts-pour-la-france/117-l/544-lyon-caen-francois-1905-1944.

Pour citer cet article

Israël Liora, « François Lyon-Caen : un jeune avocat aux conseils face aux persécutions », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/francois-lyon-caen/.