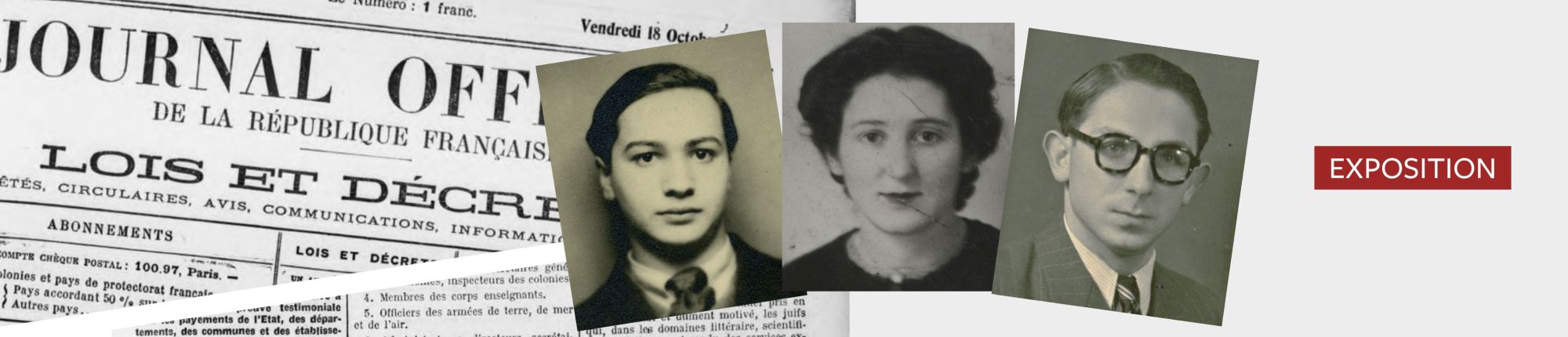

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans les galeries

Des déportés et Des résistants

L’attitude des professeurs de droit sous Vichy a été très variable, depuis ceux qui se sont mis au service du régime en acceptant des postes ministériels, tels Georges Ripert, éphémère secrétaire d’État à l’Instruction publique et à la jeunesse, ou Joseph Barthélemy, garde des Sceaux de 1941 à 1943. Roger Bonnard, lui, doyen de la faculté de droit de Bordeaux et co-directeur de la Revue du droit public, sans exercer de fonctions officielles, a proclamé son adhésion sans réserve au régime et à son chef, considérant les allocutions du maréchal Pétain comme « les plus pleines, les plus vigoureuses, les plus admirables leçons de politique que jamais peut-être homme politique ait formulées » et encourageant les juristes à apporter « à cette œuvre de restauration […] une collaboration ardente et passionnée ».

En face, il y eut aussi, parmi les professeurs de droit, des opposants à Vichy, dont certains prirent une part active à la Résistance, à l’instar de Pierre-Henri Teitgen, François de Menthon, Marcel Prélot, René Capitant, André Hauriou, Paul Coste-Floret, René Courtin, etc.

Mais en-dehors des juristes « engagés » il y a eu tous ceux, de loin les plus nombreux, qui ont continué à faire simplement leur métier – un métier qui consistait à enseigner et commenter le droit en vigueur : le droit en vigueur, y compris, donc, la législation de Vichy, y compris, donc, les lois antisémites. La plupart des juristes, inspirés par la tradition positiviste, ont considéré que l’ordre juridique issu de la « Révolution nationale » était un ordre juridique valide, et que le droit antisémite, en particulier, dès lors qu’il était effectivement en vigueur, pouvait et devait être appliqué. Nombre d’entre eux se sont ainsi astreints à commenter consciencieusement – et en toute bonne conscience – lois et arrêts. Au mieux se sont-ils bornés à constater que ce statut instituait une exception au principe traditionnel d’égalité devant la loi, la plupart du temps sans plus de commentaires.

Lorsqu’on relit les écrits doctrinaux de l’époque, on y repère des formulations ambiguës qui laissent affleurer les préjugés antisémites classiques, parfois aussi une approbation feutrée de la législation antijuive, mais l’absence ou du moins la rareté des traces d’antisémitisme virulent contraste avec ce qui pouvait s’écrire et se dire par ailleurs dans la presse ou les discours officiels. Il reste que la façon d’aborder les problèmes montre que les juristes ont coulé leurs modes de pensée et de raisonnement dans la logique antisémite, en utilisant sans la moindre distance les catégories du législateur, simple retranscription des catégories de l’antisémitisme officiel. « Quels moyens de preuve peuvent être fournis par le métis juif pour établir sa non-appartenance à la race juive ? », « L’incidence de la loi de séparation des Églises et de l’État sur la définition du métis juif », « La propriété commerciale et les [sic] questions juives », « L’aryanisation des entreprises », « Les conflits d’autorités en matière de qualification juive » : tels sont quelques-uns des titres qu’on peut lire à l’époque dans les revues juridiques.

Il y a quelque chose de surréaliste dans la façon d’éplucher les textes, de les confronter, de les interpréter en vue de déterminer dans quels cas le « métis juif » doit être considéré comme « aryen » ou au contraire comme « juif ». En jonglant avec les concepts antisémites, la doctrine va même parfois au-delà de la lettre des textes : ceux-ci, certes, parlent de « race juive », mais les critères de détermination de la race juive sont extrinsèques à la biologie ; or les auteurs ont recours à une problématique et une terminologie raciales là où la lettre des textes ne l’impose pas. Ils parlent, sans guillemets, non seulement des juifs mais « du » juif, de la « race aryenne », voire de la « race française », des « métis juifs » ou des « aryens » – autant de termes qui ne figurent pas dans les textes. Maurice Duverger évoque ainsi, dans son étude sur la situation des fonctionnaires – dont il sera question plus loin – la distinction opérée par le législateur « entre les nationaux d’origine de race juive et les nationaux d’origine de race française ». On peut lire encore que l’adoption, « ne créant qu’un lien purement légal, ne dénotant pas d’influence atavique, ne peut être considérée comme une cause de transmission de la race juive de l’adoptant » (E. H. Perreau,« Le nouveau statut des juifs en France », La Semaine juridique, vol. I, 1941, no 216).

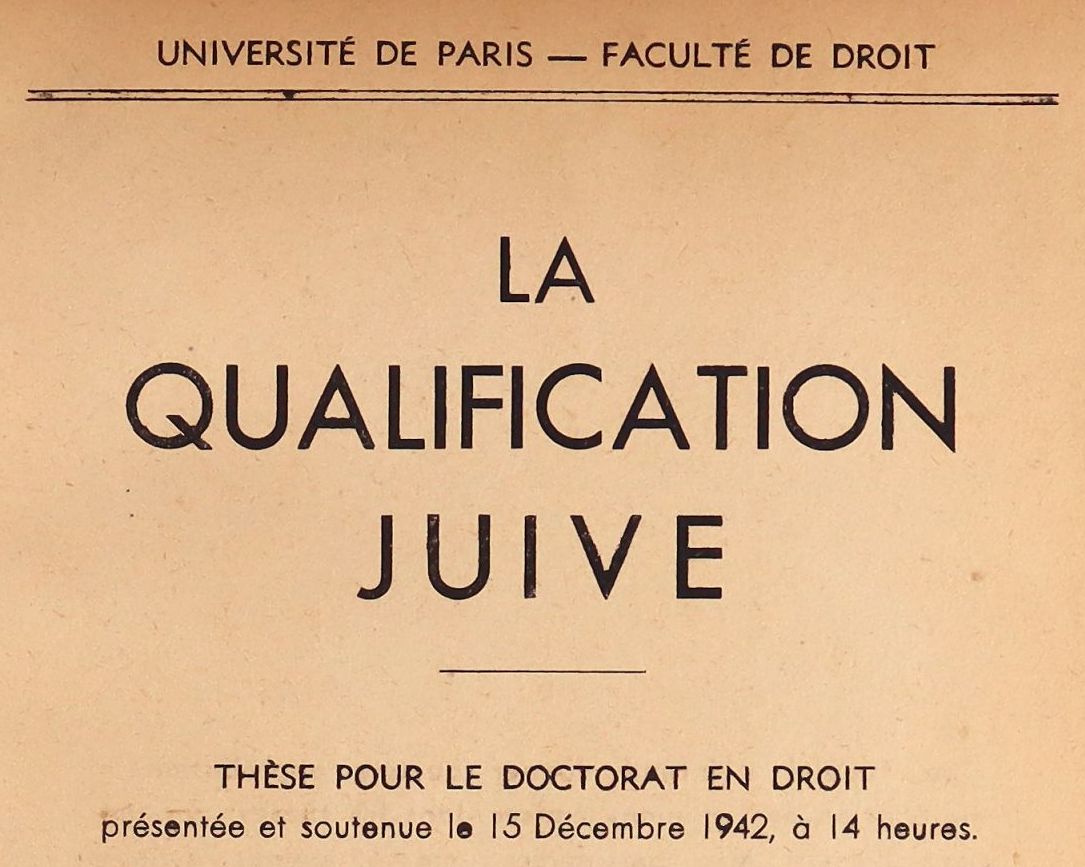

Il s’est même trouvé trois professeurs de renom – Achille Mestre, Georges Scelle et Pierre Lampué – pour faire soutenir en décembre 1942, à la faculté de droit de Paris, la thèse de doctorat d’un certain André Broc sur La qualification juive, publiée aux Presses universitaires de France en 1943 sous le titre : La qualité de Juif : une notion juridique nouvelle. La thèse, certes, n’a rien d’un brûlot antisémite, on y retrouve le même ton apparemment neutre, mesuré et détaché que dans le reste de la littérature juridique de l’époque, même si la prétention savante du propos masque mal la reproduction des poncifs classiques sur le juif par essence différent et donc inassimilable. Si le sujet de thèse – comme une série d’autres de même nature soutenues pendant cette période – a pu être facilement accepté, c’est, peut-on supposer, parce que la législation antisémite était, aux yeux des universitaires, une législation méritant au même titre qu’une autre d’être étudiée et approfondie.

Parallèlement, les juristes s’efforcent de réintégrer les concepts de l’antisémitisme légal dans les catégories usuelles du droit positif. La « race juive », assimilée à une banale question de nationalité ou de domicile, vient ainsi trouver sa place parmi les catégories connues du droit civil. Lorsqu’il s’agit de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur les contestations relatives à la qualité de juif, il paraît clair que l’appartenance à la race juive est une question d’état, relevant par conséquent de la compétence des tribunaux judiciaires. Encore faut-il justifier cette affirmation, tâche à laquelle la doctrine s’attelle avec entrain et conviction. « La qualité d’israélite est, en somme, un nouvel élément d’état civil s’ajoutant à ceux que la loi reconnaît déjà » (J. Haennig, « Quels moyens de preuve peuvent être fournis par le métis juif pour établir sa non-appartenance à la race juive ? », La Gazette du palais, vol. 1, 1943). « Il nous paraît indiscutable que l’appartenance à la race juive soit une question d’état. Elle soulève avant tout une question de filiation, puisqu’elle résulte de la condition des grands parents à ce point de vue. Elle peut soulever en outre une question de preuve de mariage, dans l’hypothèse où l’appartenance à la race juive dépend de la condition du conjoint. Elle soulève en outre une question de religion, soit celle des grands parents, soit celle du conjoint, soit celle de l’intéressé ; c’est encore là une qualité de la personne, inséparable de celle-ci, comme la nationalité ou le domicile » (Edmond Bertrand, « Du contrôle judiciaire du dessaisissement des juifs et de la liquidation de leurs biens », La Semaine juridique, vol. I, 1943, no 354).

La législation antisémite doit le moins possible bousculer les schémas traditionnels. Ainsi, les commentateurs contestent-ils vigoureusement la thèse de l’administration qui prétendait considérer comme juif l’individu dont les grands-parents paternels étaient juifs mais dont la grand-mère maternelle était catholique et le grand-père maternel inconnu : non seulement ceci reviendrait à présumer que le grand parent inconnu était juif, et donc à interpréter les textes de façon extensive, objectent-ils, mais accepter une telle présomption contraindrait l’intéressé à faire la preuve que son grand-père maternel n’était pas juif, en contradiction avec les dispositions du Code civil qui interdisent la recherche de la paternité naturelle (E. H. Perreau, note sous la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 décembre 1941, Dorfmann, La Semaine juridique, vol. II, 1942, no 1800). La politique antisémite vient ainsi buter sur les sacro-saints principes édictés dans l’intérêt supérieur des familles que la doctrine n’est pas prête à sacrifier. Elle approuve donc la solution du tribunal correctionnel de Toulouse qui énonce : « Attendu, au point de vue de la loi civile qui régit la question d’état dont s’agit, que le tribunal n’a même pas à considérer qui a pu être le grand-père maternel de Dorfmann et partant s’enquérir de sa race ou de sa religion ; qu’agir autrement serait méconnaître l’interdiction de la recherche de la paternité naturelle [édictée] dans l’intérêt supérieur de la famille » (P. Chauveau, note sous la décision du tribunal correctionnel de Toulouse, 22 décembre 1941, Dorfmann, Recueil critique Dalloz, jurisprudence, 1942, p. 53).

Les manuels, eux aussi, intègrent dans leurs développements la législation antisémite. Son exposé trouve place dans les cours de droit civil sans qu’il soit nécessaire de bouleverser les tables des matières : les catégories de race ou de juif viennent simplement s’ajouter à la liste des éléments définissant l’état des personnes ou à celle des incapacités juridiques. Les auteurs s’aventurent parfois à proposer des pistes d’interprétation des textes ou encore à agrémenter l’exposé de la législation de considérations tirées de la ratio legis telles qu’ils la perçoivent. Ainsi, Paul Esmein, analysant l’articulation des critères de race et de religion opérée par la législation, avance que, si la référence aux « traits physiques » se révèle un « critérium qui reste incertain », « la fréquentation des milieux juifs et les alliances par mariage » peuvent aider les juges dans la détermination de la personne appartenant à la race juive. Dans le Cours élémentaire de droit civil français de Colin et Capitant paru en 1943, les auteurs expliquent que, « pour mieux consolider l’unité de notre pays, notre gouvernement a été amené à envisager la race comme un élément de l’état des personnes ». Dans le Traité élémentaire de droit civil de Planiol, Ripert et Boulanger de 1943, on lit que l’introduction du nouveau statut des juifs n’est pas le simple produit d’une « haine raciale » mais découle du « rôle néfaste que certains politiciens et financiers juifs avaient joué sous la Troisième République ».

Du côté du droit public, Georges Burdeau, dans son Cours de droit constitutionnel de 1942, fait figurer le statut des juifs dans une rubrique intitulée : « Le redressement de l’esprit public/La sauvegarde de l’esprit français ». On y lit notamment qu’il faut « mettre hors d’état de nuire les éléments étrangers ou douteux qui s’étaient introduits dans la communauté nationale », que le statut des juifs est « inspiré par cette constatation de fait qu’étant donnés ses caractères ethniques, ses réactions, le juif est inassimilable », ou encore que les interdictions professionnelles ont pour objet « d’empêcher les juifs de détenir la puissance de l’argent grâce à laquelle ils pourraient agir sur l’opinion ».

Certains auteurs – minoritaires – laissent toutefois percevoir leurs réserves par rapport aux mesures antisémites. De façon subliminale chez André Hauriou, lorsque, évoquant le statut des juifs à propos du recrutement des fonctionnaires, il écrit : « En principe tous les Français ont une égale aptitude à être nommés aux fonctions publiques ; toutefois, ce principe traditionnel dans notre droit public, souffre, depuis 1940, de graves exceptions [souligné par nous] ». De façon plus directe lorsque Henri Mazeaud qualifie l’introduction dans le droit français du critère de la race – un critère propre aux « législations primitives », dit-il – de « net retour en arrière » ou quand Marcel Waline parle de mesures « inspirées par la doctrine raciste », rédigées « à l’imitation de la législation allemande ». L’attitude de Pierre-Henri Teitgen est plus radicale : alors que lui-même avait décidé de ne pas évoquer dans ses cours les actes constitutionnels de Vichy, il s’indigne dans ses mémoires de l’attitude de ceux de ses collègues qui avaient accepté « d’exposer sans broncher […] le statut des juifs établi par Pétain » (Faites entrer le témoin suivant, Rennes, Éditions Ouest-France, 1988).

Sa dénonciation paraît d’autant plus pertinente que la place réservée à la législation antisémite dans les cours fondamentaux de droit civil et de droit public professés à de jeunes étudiants entre 1940 et 1944 n’a pu que contribuer à leur inculquer l’idée que les juifs n’étaient pas des Français comme les autres (voir à ce sujet l’article de Silvia Falconieri, « Le “droit de la race”. Apprendre l’antisémitisme à la faculté de droit de Paris (1940‑1944) », Clio@Themis, vol. 7, 2014).

Une omerta tardivement levée

Toutes les corporations de juristes, qu’il s’agisse du Conseil d’État, de la magistrature, des avocats ou des facultés de droit, ont globalement fait le silence sur Vichy quand elles ne se sont pas reconstruit une légitimité à posteriori. À ce silence il est sans doute de nombreuses raisons, parmi lesquelles la part respective de la bonne et de la mauvaise conscience est difficile à démêler. Il traduit aussi et peut-être surtout un réflexe de solidarité corporative, comme si même ceux qui n’avaient rien à se reprocher, qui avaient observé pendant la guerre et l’Occupation une attitude honorable, voire avaient été d’authentiques résistants, hésitaient à mettre en cause l’institution à laquelle ils appartenaient.

Cette chape de silence a commencé à se soulever, concernant le Conseil d’État, dans les années quatre-vingt. La thèse officielle selon laquelle le Conseil d’État serait « demeuré fidèle à ses traditions et à la mission qu’il avait remplie sous le régime républicain » a été écornée par Michael R. Marrus et Robert O. Paxton dans leur livre Vichy et les Juifs, paru en France en 1981, puis dénoncée de façon virulente par Olivier Dupeyroux dans un article paru à la Revue du droit public en 1983 : « Le Conseil d’État statuant au contentieux ». Il faut attendre encore quelques années pour que la remise en cause vienne de l’intérieur du corps, grâce notamment aux contributions de Jean Massot.

Du côté des facultés de droit, « l’affaire » Duverger a certainement joué un rôle, incitant à une relecture critique des écrits de l’époque. Rappelons que Maurice Duverger, alors jeune agrégatif, avait fait paraître en 1941, dans la Revue du droit public, un long article sur « La situation des fonctionnaires depuis la Révolution de 1940 », dans lequel il évoquait, sans états d’âme apparents, les mesures d’épuration prises à l’encontre des juifs. La notoriété et le parcours politique ultérieur de l’auteur expliquent que cet article, semblable à tant d’autres écrits à la même époque, ait été exhumé après la guerre et commenté en des termes sévères, donnant lieu à deux procès pour diffamation engagés – et gagnés – par Duverger : contre Minute, en 1968, et contre Actuel, en 1988. Deux thèses, en gros, se sont affrontées lors de ces procès : d’un côté, il y avait ceux pour qui le simple fait de commenter des textes de cette nature sans les critiquer était inacceptable et impliquait une adhésion au moins implicite à leur contenu, d’autant qu’ils croyaient pouvoir déceler au détour de telle ou telle phrase une approbation feutrée des mesures d’épuration teintée d’un antisémitisme larvé ; de l’autre, il y avait ceux qui ne voyaient dans cet article, selon la formule de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt condamnant Minute, que le commentaire neutre d’une loi, qui, comme toutes les lois, avait de bonnes raisons d’être explicitée. Et dans le procès intenté contre Actuel, plusieurs témoins illustres – Georges Vedel, Pierre Chatenet, Bernard Chenot, notamment – étaient venus dire à la barre que Duverger avait fait là tout simplement un travail de « juriste consciencieux ».

La contestation a progressivement pris forme. Précurseur, Jean Marcou, avait déjà pointé du doigt dans sa thèse parue en 1984 le fait que « des juristes, sous l’Occupation, [s’étaient] mis à faire du droit antisémite, comme l’on fait du droit civil ou du droit administratif », classifiant, distinguant, et interprétant des normes en faisant totalement abstraction de leur contenu. Dans le sillage de cette intuition ont été dénoncées les « mésaventures du positivisme » (D. Lochak) : même en restant sur le terrain de la technique juridique et en respectant en apparence les postulats positivistes de neutralité et d’objectivité, les auteurs auraient contribué à banaliser la législation antisémite, à légitimer la politique dont elle était à la fois l’expression et l’instrument, à faire admettre comme évidente l’idée que les juifs n’étaient pas des citoyens comme les autres, pas des sujets de droit comme les autres, et finalement pas des hommes comme les autres, qu’il était par conséquent légitime de dépouiller de tous leurs droits.

Après les écrits doctrinaux, ce sont les manuels en usage dans les facultés de droit sous Vichy qui ont été scrutés de près (notamment par Dominique Gros, Anne-Françoise Robert-Précloux, Silvia Falconieri). Le grand colloque qui s’est tenu à Dijon en 1994 sur « L’encadrement juridique de l’antisémitisme sous Vichy », visant à analyser l’implication des juristes – qu’ils soient magistrats, avocats ou des universitaires – dans l’adoption et la mise en œuvre des mesures antijuives, a ouvert la voie à d’autres recherches, désormais libérées des carcans corporatistes et des frilosités d’antan.

Danièle Lochak, professeure émérite de droit public de l’université de Paris Nanterre

Indications bibliographiques

Falconieri Silvia, « Le « droit de la race ». Apprendre l’antisémitisme à la faculté de droit de Paris (1940‑1944) », dans Clio@Themis : revue électronique d’histoire du droit, vol. 7, 2014, https://journals.openedition.org/cliothemis/1657.

Gros Dominique, « Le “statut des juifs” et les manuels en usage dans les facultés de Droit (1940‑1944) : de la description à la légitimation », dans Cultures & Conflits, vol. 09‑10, 1993, https://doi.org/10.4000/conflits.415.

Lochak Danièle, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », Les Usages sociaux du droit : colloque, Amiens, 12 mai 1989, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, p. 252‑284.

—, « Écrire, se taire… Réflexion sur la doctrine française », dans Dominique Gros (dir.), Le droit antisémite de Vichy : colloque de Dijon, Université de Bourgogne, « Genre humain », Paris, Seuil, 1996, p. 433‑462.

Robert-Précloux Anne-Françoise, « Qu’enseignait-on à la faculté de droit de Paris ? », dans Dominique Gros (dir.), Le droit antisémite de Vichy : colloque de Dijon, Université de Bourgogne, « Genre humain », Paris, Seuil, 1996, p. 413‑432.

Pour citer cet article

Lochak Danièle, « Les professeurs de droit face à la législation antisémite », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/doctrine-et-antisemitisme/.