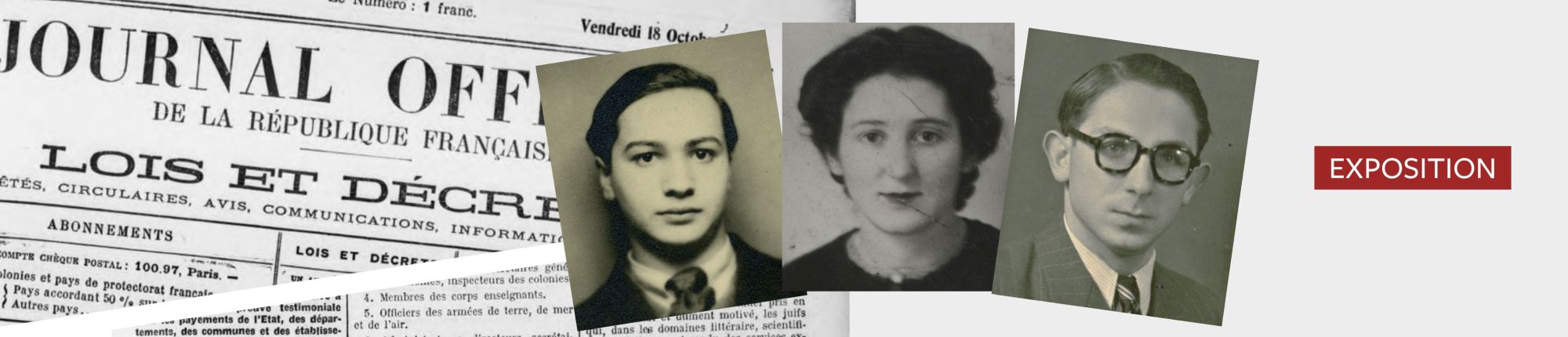

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

La Libération et après : hommages et silences

Dès 1945, sont érigés partout en France des monuments aux morts, stèles, plaques et statues. Dans un premier temps acte spontané de la part de communes et institutions diverses souhaitant commémorer la disparition de ceux ayant combattu pour la France, le gouvernement régule cette pratique dès le 11 avril 1946 par un décret réservant la prise de décision en la matière aux préfets. Pour ce qui est de la qualification des « Morts pour la France », c’est l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui fixe les critères de la qualification et intègre notamment les civils.

Après la bataille de France, malgré la défaite et l’Occupation, le souvenir des années suivant la Première Guerre mondiale est toujours vif. Il est estimé que près de 38 000 monuments aux morts ont été érigés partout en France entre 1918 et 1925. Ce nombre et la modification du paysage patrimonial de presque toutes les communes de France est toujours ancrée dans les mémoires. Il n’existe alors presque aucune commune sur tout le territoire qui n’a pas son monument aux morts, et celles qui n’en disposent pas ont pour la plupart laissé le soin d’établir un mémorial à la paroisse au sein de l’église communale. Les familles des étudiants de la faculté de droit de Paris morts au combat en 1939 et 1940 ont évidemment évolué dans cet après-guerre où le souvenir des morts est prégnant. Ainsi, dès 1941, des familles de jeunes étudiants morts en 1939 et 1940 font part de leur désir de voir la mémoire de leurs proches commémorée par la faculté. Elles sont au moins quatre à prendre contact avec la faculté. Il est possible de citer ici les familles des étudiants Pierre Girod, Guy Perrin, René Joly et Joseph Caubet, tous tombés au champ d’honneur durant la bataille de France. À l’exception de réponses courtoises et de condoléances, l’administration ne prend aucune décision officielle visant à honorer la mémoire de ces étudiants, alors même que le régime de Vichy met en place à partir de 1941 une cérémonie en l’honneur des morts de 1914‑1918 et 1939‑1940 dans le but de remplacer les commémorations républicaines.

Ce mouvement spontané des proches se poursuit cependant à partir de la Libération. Des parents d’étudiants morts durant la campagne d’Alsace et d’Allemagne ou dans les camps de concentration libérés font rapidement part de leur situation à la faculté et ce, alors qu’aucun projet commémoratif n’a été communiqué aux familles. C’est par exemple le cas du père d’un jeune étudiant, Francis Grangé, qui a obtenu sa seconde année de licence en droit le 13 juin 1944 et qui est tué au combat le 29 décembre 1944 lors de la campagne d’Alsace. Une lettre indiquant sa mort au front est envoyée à la faculté le 28 février 1945, ce qui témoigne de la rapidité avec laquelle certains parents souhaitent informer la faculté et la conscience qu’ils ont de l’attachement de leur enfant à l’université. Emmanuel Vergé, président de la Jurisprudence générale Dalloz, en fait de même pour son fils, Gérard Vergé, mort à Buchenwald le 24 août 1944, en envoyant une lettre à la faculté le 8 juin 1945.

Mais la nomination du doyen Julliot de La Morandière le 1er décembre 1944 accélère les choses au sein de l’administration. Les étapes menant à la décision d’élever un monument aux morts et à la création d’un livre d’or sont inconnues, mais l’organisation de la mémoire par la faculté est très rapide. Cette rapidité n’est pas sans rappeler celle avec laquelle des monuments aux morts sont érigés à la suite de la Première Guerre mondiale. Avant 1922, les 38 000 monuments ont presque tous été élevés.

Néanmoins, un problème se pose, contrairement aux communes qui peuvent consulter les registres d’état civil des habitants, la faculté n’a pas les moyens de recouper les dossiers scolaires des 40 dernières années et l’état civil de milliers d’étudiants et d’anciens étudiants. La faculté n’a donc pas les moyens d’établir une liste exhaustive. Seule certitude, il a été décidé d’honorer la mémoire des étudiants et anciens étudiants de manière similaire. La cause de la mort est, elle aussi, indifférente, tout comme la qualité de civil ou de militaire. Ce sont simplement les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont appliquées, seul le fait d’être déclaré « Mort pour la France » constitue un critère. Décision est donc prise de passer un appel aux familles dans différents médias dans le but d’établir une liste d’étudiants morts pour la France et d’obtenir un maximum d’informations les concernant. Ainsi, à la fin du mois d’octobre 1945, est publié dans le journal Le Monde et dans la Gazette du Palais le texte suivant :

Les familles des étudiants de la faculté de droit de Paris morts pour la France au cours des années 1939 à 1945 sont priées de vouloir bien faire connaître le plus tôt possible à la faculté de droit, 12, place du Panthéon, Paris (5e), les noms de ces étudiants, leur année d’études et les date et circonstances principales de leur mort.

Ce texte est de nouveau publié au début de l’année 1947. Pour compléter cette communication par la presse, des appels sont passés à la radio entre 1949 et 1951. Il semble que ce soient les appels passés dans la presse qui sont le plus suivis par les familles. De nombreuses lettres faisant part d’un décès sont datées du jour même de la parution des journaux dans lesquels l’appel est passé ou du lendemain, ce qui témoigne d’une grande réactivité des familles. Cette méthode porte ses fruits, les noms de 157 étudiants et anciens étudiants sont communiqués à la faculté par les familles et diverses organisations.

Outre les appels dans les médias, l’administration effectue aussi des recherches auprès des diverses organisations étudiantes, notamment le groupe catholique de la faculté de droit. La demande effectuée auprès de cette organisation étudiante intervient cependant bien tard, le 9 octobre 1951, alors même que l’inauguration de la plaque est prévue pour le 10 novembre de la même année.

Il semble que cette demande intervienne à un moment où l’administration de la faculté cherche à inscrire les deniers noms manquants sur la plaque commémorative. Une liste d’étudiants désignés comme « pas au fichier » est en effet établie en octobre 1951. Parmi eux le député Pierre Masse ainsi que cinq étudiants ou anciens étudiants, Jacques Duhautois, Henriette Kahn-Lichwitz (sic pour Lipchitz), Jacques Remy-Morin, Jean-Marie Renoir et Jean Senellier. Aucun ne sera ajouté par la suite sur la plaque commémorative. Pourtant, Jacques Duhautois meurt à l’âge de 27 ans alors qu’il était interné au sein du camp de Neuengamme, Henriette Kahn-Lipchitz est déportée à Auschwitz-Birkenau où elle est assassinée, Jean-Marie Renoir perd la vie à la suite d’un accident à Baden-Baden le 8 juillet 1945 alors qu’il fait partie des troupes d’occupation et Jean Senellier est déporté à Buchenwald pour faits de résistance puis au camp de Dora où il décède le 23 mai 1944 à 22 ans. La raison de l’absence de ces noms sur la plaque du hall Saint-Jacques de la faculté de droit reste inconnue, le parcours de ces jeunes hommes et de cette jeune femme ne semble pas s’opposer à ce que leur mémoire soit honorée, en effet, ils semblent tous pouvoir entrer dans les critères fixés par l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Cependant, le cas d’un étudiant de la faculté de droit vient souligner le fait que le choix d’inscrire ou non un nom sur la plaque commémorative a sans doute été parfois guidé par des préoccupations politiques, celui d’Abel Blanchard, jeune homme qui est inscrit en première année de licence en droit au cours de l’année 1943. Son dossier a bien été communiqué à la faculté de droit à la suite de la guerre et pris en compte par l’administration. Cependant, le passé du jeune homme a sans doute refait surface et s’est opposé à ce que son nom soit inscrit parmi les « Morts pour la France » de la faculté. En effet, en septembre 1941, Abel Blanchard s’engage au sein de la Légion des volontaires français contre le bolchévisme (organisation militaire créée par les collaborationnistes français les plus extrêmes qui combat sur le front de l’est aux côtés de la Wehrmacht, elle est intégrée à partir de septembre 1944 à la division SS Charlemagne). Au sein de cette unité, il combat en Pologne, mais est déclaré inapte en 1942 et revient en France où il entreprend des études supérieures. Arrêté par la police militaire allemande pour une raison inconnue, il tente de s’échapper, mais est repris puis condamné à mort pour « détention illicite d’armes et vols importants et renouvelés ». Il est exécuté au Mont-Valérien le 28 septembre 1943. Un doute persiste néanmoins, le fait de savoir si la non-inscription de ce jeune étudiant sur la plaque commémorative du hall Saint-Jacques résulte d’une connaissance de son passé, ou du simple fait que celui-ci n’ait pas été déclaré « Mort pour la France ». Un fait interroge cependant sur l’existence ou non de la mention « Mort pour la France » sur l’état civil de cet étudiant : l’inscription du nom d’Abel Blanchard sur le monument aux morts de sa ville natale dans la Marne.

Outre ce cas particulier, certains noms d’étudiants sont communiqués après l’élévation de la plaque commémorative le 10 novembre 1951. Les différents appels passés n’ont pas atteint l’ensemble des familles, et seule la nouvelle de l’érection d’un monument aux morts vient jusqu’à eux. Une lettre faisant part du décès de l’ancien étudiant Louis Fontenaille est envoyée par son père à la faculté le 15 décembre 1952, une autre envoyée par la mère de Guy Flavien n’est reçue qu’au mois de juillet 1953.

Le souvenir de la Première Guerre mondiale et de l’édification de milliers de monuments aux morts n’est pas vif uniquement dans les mémoires des familles, mais aussi des entrepreneurs. Par une lettre envoyée entre 1945 et 1949, la maison Maurice Schmit, spécialisée en marbrerie, démarche directement le doyen en anticipant la réalisation future d’une plaque commémorative. Elle commence d’ailleurs ainsi : « La faculté du Droit, tiendra certainement, comme les autres établissements similaires, à commémorer, par une plaque ou par un monument, le Souvenir de ses Morts de la guerre 1939‑1945 et à conserver leur nom de façon durable, comme il a été fait pour les Morts de la guerre précédente ». Ainsi, c’est toute une société qui organise le souvenir, administration et famille, petites entreprises, l’organisation et la constitution de la mémoire sont des faits incontournables.

La maison Maurice Schmit est effectivement choisie par la faculté pour réaliser la plaque commémorative. Celle-ci, en marbre italien mesurant 4 mètres 20 de hauteur et 2 mètres 80 de largeur, est commandée par l’administration pour un montant de 880 000 francs le 5 octobre 1949. Cette somme conséquente fait d’ailleurs l’objet d’un échange de lettres entre le doyen Julliot de La Morandière et le directeur de cabinet du ministre de l’Éducation nationale. Alors que le ministère fait part du désir du ministre de voir apposées des « plaques commémoratives pour les morts de la guerre 1939‑1945 », le doyen lui indique que le processus est entamé depuis la Libération au sein de la faculté de droit de Paris, mais que le budget de fonctionnement normal pour une année, « ne pourrait que difficilement supporter une charge de cet ordre ».

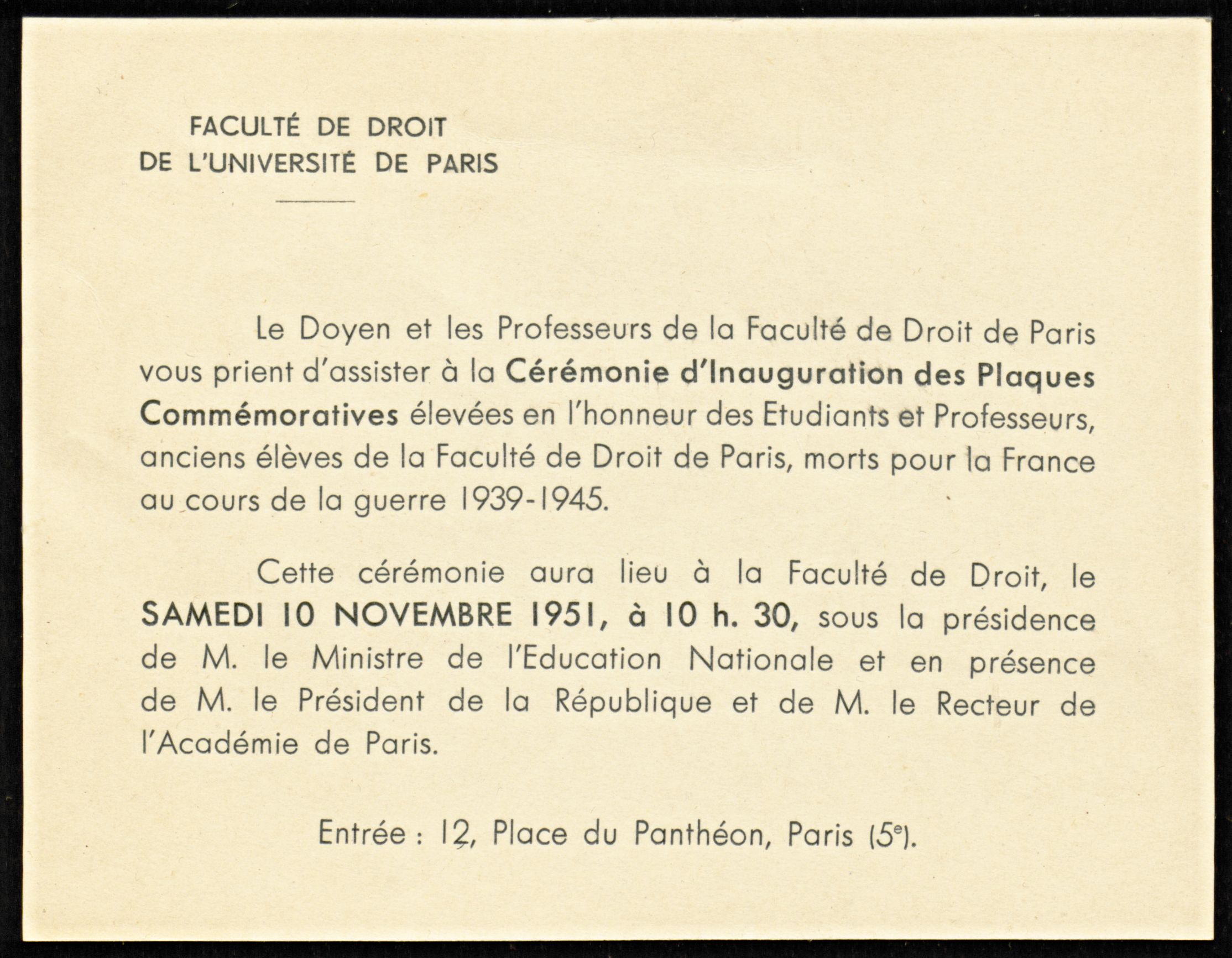

La plaque commémorative installée dans le hall Saint-Jacques de la faculté est inaugurée le 10 novembre 1951. Initialement prévue pour le 11 novembre, la date de la cérémonie est décalée au 10 dans le but de permettre au président de la République Vincent Auriol de présider la cérémonie d’inauguration. Celle-ci débute au matin, à 10 h 30, dans la salle des fêtes de la faculté où se rassemblent l’ensemble du corps professoral, un nombre inconnu d’étudiants, d’anciens étudiants et de familles ainsi que le ministre de l’Éducation nationale et le président de la République. Tous ont préalablement été accueillis par une quarantaine de gardes républicains en grande tenue dans la cour d’honneur, face au Panthéon.

L’inauguration de la plaque commémorative est précédée par une allocution du doyen de la faculté de droit, avant que ne prennent la parole monsieur Chapas, le représentant de l’Association des étudiants anciens combattants et André Marie, le ministre de l’Éducation nationale. Ces discours sont conclus par l’aria de la suite en ré de Bach jouée par l’Orchestre des étudiants de Paris. La plaque est par la suite officiellement inaugurée par le président de la République. L’appel des morts est fait par le professeur Léon Mazeaud, résistant rescapé de Buchenwald et ancien président de la Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance.

Ainsi, la plaque du hall Saint-Jacques en mémoire des étudiants et anciens étudiants morts durant la Seconde Guerre mondiale s’ajoute aux 34 000 autres monuments aux morts commémorant la mémoire des victimes de cette guerre. Une question demeure, combien d’anciens étudiants restent inconnus à ce jour et ne figureront jamais sur cette plaque commémorative ? La méthode de constitution de la liste des « Morts pour la France » par l’administration de la faculté entre 1945 et 1951 n’a pu être exhaustive. L’appel aux familles, seul moyen à la disposition de l’administration, n’a sans doute pas pu permettre de retrouver la trace de toutes les personnes qui ont un jour fréquenté la faculté de droit de Paris et qui ont trouvé la mort entre 1939 et 1945 du fait du conflit. Si des amis, des oncles et tantes, des organisations étudiantes et confessionnelles ont répondu à l’appel, certaines familles décimées et dispersées n’ont ainsi jamais eu l’occasion de faire connaître le destin d’un fils ou d’une fille qui a un jour fréquenté les bancs de la faculté de droit de Paris.

César Targowla, doctorant à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Indications bibliographiques

« Seconde Guerre mondiale, 1939‑1945 », archives de la faculté de droit de Paris.

Gilzmer Mechtild, Mémoires de pierre : les monuments commémoratifs en France après 1944, « Mémoires », no 148, Paris, Autrement, 2009.

Prost Antoine, « Les Monuments aux morts », dans Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, vol. 1, Paris, Gallimard, 1984, p. 195‑225.

Pour citer cet article

Targowla César, « 1945‑1951 : construire la mémoire de la Seconde Guerre mondiale à la faculté de droit de Paris », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/construire-la-memoire/.