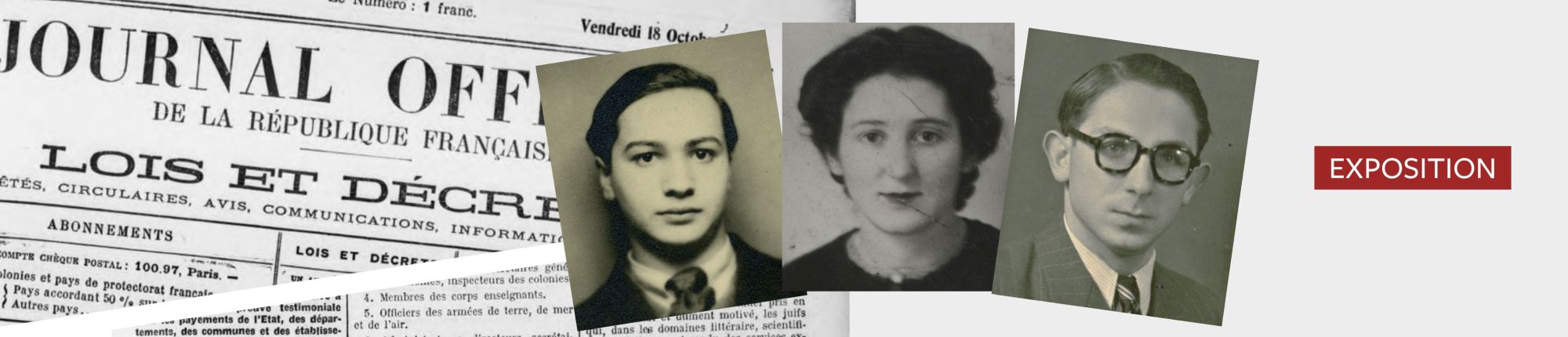

Les images et documents d’archives en lien avec cet article sont exposés dans la galerie

Cinq professeurs victimes

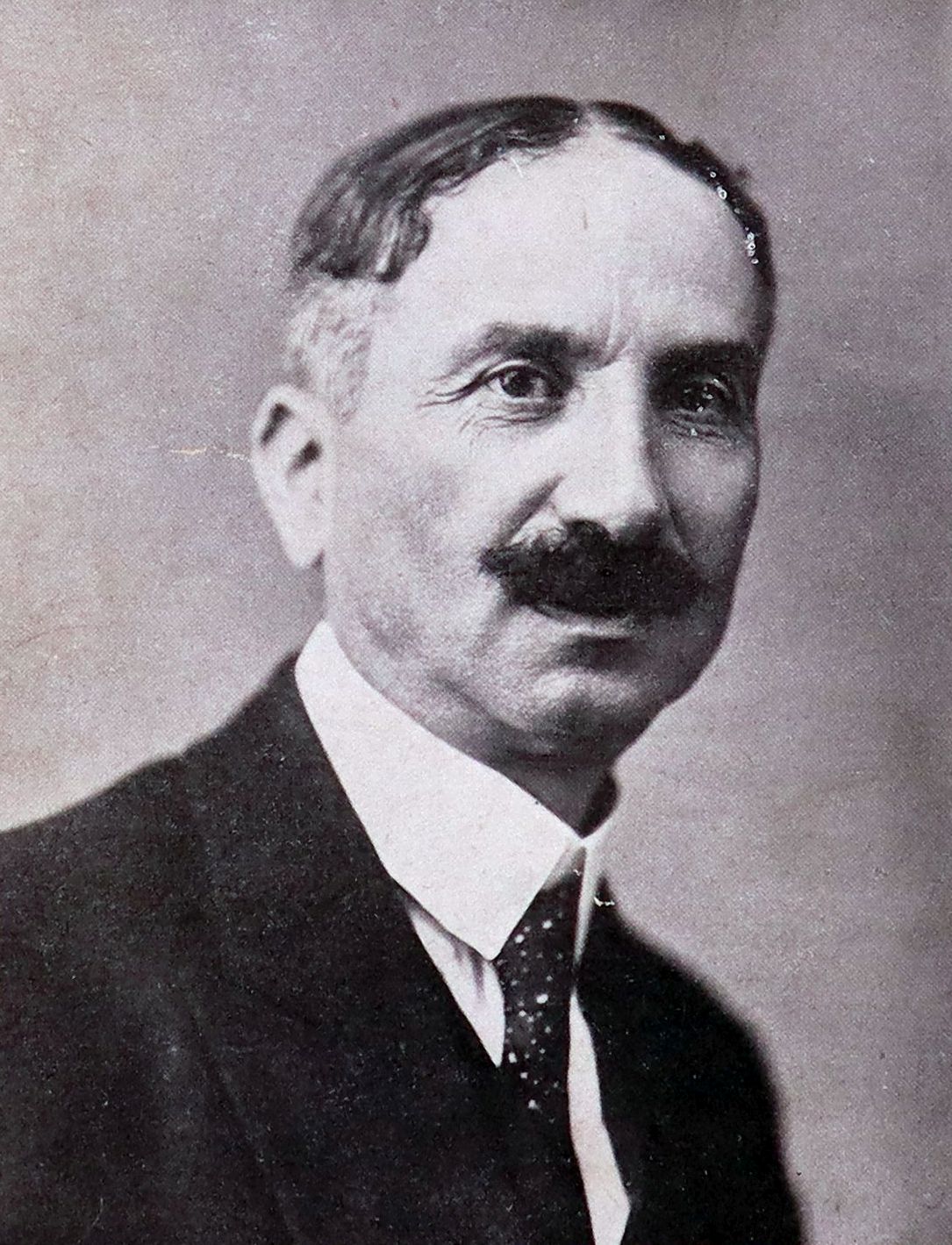

Né à Ruse, en Bulgarie, le 21 octobre 1874, Albert Aftalion arrive en France avec sa famille en 1886. Il entame aussitôt des études au lycée de Nancy, où ses parents se sont installés, et y obtient son baccalauréat en 1892. Poursuivant son cursus à la faculté de droit de la ville, dont il est cinq fois lauréat, il décroche sa licence en 1895, puis soutient successivement deux thèses de doctorat devant la faculté de droit de Paris : la première (sciences juridiques), en mai 1898, intitulée Les lois relatives à l’épargne de la femme mariée. Leur importance pratique pour la protection de l’épouse dans les classes laborieuses (pour laquelle il obtient en 1897 le prix Rossi, et qui est publié deux ans plus tard aux éditions Pedone sous le titre La femme mariée, ses droits et ses intérêts pécuniaires), et la seconde (sciences économiques), en juin 1899, consacrée à L’œuvre économique de Simonde de Sismondi.

Chargé de conférences à la faculté de droit de Lille à compter de novembre 1898, Albert Aftalion commence véritablement sa carrière à la rentrée d’octobre 1900, lorsqu’il devient chargé du cours d’économie politique. Certes, il ne réside pas encore en permanence dans la capitale du Nord, et se fait même « très facilement remplacer aux examens » – au grand dam du recteur de l’université –, mais c’est l’époque où il prépare à Paris son agrégation de droit. Après un échec au concours organisé en 1900, il est reçu à l’agrégation de sciences économiques l’année suivante, au 4e rang (sur 4) ; un succès emporté de haute lutte sur Auguste Dubois, docteur en droit de huit ans son aîné qui est en charge du cours complémentaire d’économie politique à l’université de Poitiers, car, à en croire le rapport du professeur Léveillé, Albert Aftalion n’avait pas « la faveur du président du jury », que la loi du vote à la majorité fit seule plier.

Titularisé comme professeur à la faculté de droit de Lille dès la rentrée 1901, il y occupe d’abord la chaire d’économie politique ; en 1903‑1904, il dispense le cours de doctorat de sciences politiques et économiques consacré à la législation et l’économie rurales, puis celui d’histoire des doctrines économiques ; entre 1903 et 1906, il assure aussi le cours de doctorat de sciences juridiques. Devenu titulaire de la chaire d’économie politique et histoire de la pensée économique en 1906, il enseigne la législation financière de 1919 à 1920 et les questions économiques intéressant le Nord de 1919 à 1922 (reprenant là un cours public qui avait été inauguré en 1904 et soutenu financièrement à l’époque par la mairie socialiste de Lille). Par ailleurs, il est très actif au sein de l’université, comme membre de son conseil pendant plusieurs années, assesseur du doyen ou délégué aux examens à Paris, et membre du jury d’agrégation.

Mobilisé en novembre 1914, il est affecté au 29e régiment d’infanterie territoriale et versé dès l’année suivante (juillet 1915) dans les bureaux de l’intendance. Mais ses compétences organisationnelles, linguistiques (puisqu’il maitrise tout particulièrement l’anglais et l’allemand) et ses relations l’amènent rapidement à un poste de sous-directeur des programmes de transport au ministère de la Marine marchande, puis aux fonctions de chef du service des achats à l’étranger du ministère du Commerce ; responsabilités qu’il assume jusqu’à la fin du conflit et qui lui valent d’être élevé au grade de chevalier de la Légion d’honneur le 2 décembre 1919.

Après avoir repris ses cours à Lille, Albert Aftalion ambitionne désormais une chaire à la faculté de droit de Paris et y obtient, en 1923, une charge de cours (consacré à la législation et l’économie coloniales), grâce au soutien du sénateur Lémery, ancien ministre du Commerce pour lequel il avait travaillé pendant la guerre. Nommé professeur titulaire de la chaire de statistiques l’année suivante (en remplacement de Fernand Faure, admis à faire valoir ses droits à la retraite), il occupe ce poste jusqu’en 1934, puis devient titulaire de la chaire d’économie politique (en remplacement de Charles Rist), dont il avait été autorisé à faire le service d’enseignement en 1928‑1929. Si l’essentiel de son activité se concentre sur ses enseignements et ses recherches, Albert Aftalion trouve néanmoins le temps d’occuper quelques fonctions extra-universitaires : expert pour la Dotation Carnegie pour la paix (dans l’évaluation des dommages causés par la guerre) ; membre du comité de direction de l’Institut de statistique de l’université de Paris ; membre du Conseil supérieur de la statistique de la France, de l’Institut scientifique de recherches économiques et sociales, ou de l’Institut international de statistique.

Il est l’un des économistes français les plus renommés de l’entre-deux-guerres (invité notamment pour des cours à Londres, Genève ou Bruxelles, dont l’Université libre lui confère le titre de docteur honoris causa en 1930) ; tout entier absorbé par ses enseignements, l’encadrement de ses étudiants et ses travaux de recherche, il fait partie de ceux que René Courtin, professeur à l’université de Montpellier – qui sera, comme lui, révoqué en 1940 –, appelle les « patriarches de l’économie » en tant que discipline académique en France.

De fait, Albert Aftalion publie de très nombreux articles dans des revues françaises (Revue économique, Revue d’économie politique, Revue économique internationale, Revue d’histoire des doctrines économiques et sociales) et étrangères (Review of economic statistics par exemple, mais aussi dans la collection des publications de la Fondation Carnegie). Parmi ses principaux ouvrages, qui témoignent tout à la fois de son érudition et de ses préoccupations sociétales, on peut retenir Les crises périodiques de surproduction (1914, 2 volumes), Les fondements du socialisme. Études critiques (1923), L’industrie textile en France pendant la guerre (1924), Monnaie, prix et changes. Expériences récentes et théories (1927), Monnaie et industrie. Les grands problèmes de l’heure présente (1929), Les crises économiques et financières. Recueil de cours (1932), L’or et sa distribution mondiale (Dalloz, 1932), L’équilibre dans les relations mondiales internationales (1937), L’or et la monnaie. Leur valeur. Les mouvements de l’or (1938), La valeur de la monnaie dans l’économie contemporaine. Monnaie et économie dirigée (Librairie du Recueil Sirey, 1948), La valeur de la monnaie dans l’économie contemporaine. Monnaie, prix et change (1950).

Le 20 décembre 1940, il est « mis à la retraite » d’office, autrement dit révoqué, du fait du premier statut des juifs édicté le 3 octobre précédent. Ce texte n’est certes publié au Journal officiel que le 18 octobre, mais l’administration ne manque pas de célérité ni d’« efficacité » pour le faire appliquer, puisque dès le 10 octobre Albert Aftalion et deux de ses collègues – William Oualid et Henri Lévy-Bruhl – sont déjà fixés sur leur sort. En effet, lors de l’assemblée de la faculté tenue ce jour-là, le professeur Gidel (futur membre du Conseil national institué par le régime de Vichy en janvier 1941, et futur recteur de Paris, nommé en août 1941), qui assure la présidence en l’absence du doyen Georges Ripert (retenu par ses fonctions de secrétaire d’État à l’Instruction publique et à la Jeunesse dans le gouvernement de Pierre Laval), ne s’indigne guère – et s’oppose encore moins – aux révocations décidées dans le cadre des lois antijuives.

« Un certain nombre de professeurs, dit-il, ne pourront cette année assurer leur enseignement, [car ils] se trouvent malheureusement atteints par une réglementation nouvelle et ne pourront reprendre leur service ». Il formule le regret de voir ainsi la faculté privée du concours de collègues « très appréciés » et exprime à l’égard d’Albert Aftalion – présent à la séance – l’« affectueuse estime » de la faculté. Mais il se montre inflexible par ailleurs, notamment lorsqu’il assure que cette dernière « ne peut prendre part d’une façon publique » à la manifestation de soutien que constitue l’adresse que ses collègues d’économie politique se proposent de former en sa faveur auprès du ministre ; adresse dont il feint, du reste, d’espérer qu’« elle pourra influer sur la procédure en cours ».

Au sortir de la séance, Albert Aftalion, très ému, exprime avec quel déchirement il quitte la faculté à laquelle il a consacré le meilleur de sa vie. Mais il ne désarme pas et, quelques jours plus tard, demande à pouvoir poursuivre son activité en sollicitant l’application de l’article 8 dudit statut, selon lequel, « pourront être relevés de cette interdiction, les juifs qui, en particulier dans le domaine scientifique, ont rendu des services exceptionnels à la France ». Un vœu est même émis à l’unanimité de ses collègues professeurs d’économie politique de la faculté le 14 octobre. Signé par Gaëtan Pirou, Louis Baudin, Edouard Dolléans, François Perroux et Henri Noyelle, il demande qu’Albert Aftalion soit autorisé à continuer son enseignement jusqu’à l’âge normal de la retraite, « en raison de la valeur exceptionnelle de [son] œuvre scientifique, [qui le place] au premier rang de ceux qui, depuis un demi-siècle, ont contribué à accroitre le prestige international de la science économique française ».

Peine perdue. Le 19 février 1941, une nouvelle assemblée a lieu, sous la présidence, cette fois, de Georges Ripert, qui a repris ses fonctions de doyen après son passage à la tête du secrétariat d’État à l’Instruction publique et à la Jeunesse entre le 6 septembre et le 13 décembre 1940. Le doyen reconnait que les « mesures générales » ayant frappé les professeurs « ont des conséquences parfois pénibles » pour la faculté qui se trouve privée de leur collaboration, mais il fait observer que cette dernière « n’a pas à juger les lois politiques prises par le gouvernement ». Et d’ajouter – avec hypocrisie ? – qu’il a songé à proposer de conférer l’honorariat aux professeurs exclus, mais qu’« il est permis peut-être de conserver l’espoir de les voir reprendre leur place à la faculté par l’application de la mesure légale sur le relèvement de l’incapacité », et que, ce faisant, « il convient d’attendre »…

Le doyen veut laisser croire un relèvement possible de la décision prise à l’encontre d’Albert Aftalion, mais il ne semble avoir rien fait pour plaider en sa faveur et lui venir en aide quand il était encore secrétaire d’État ? Le procès-verbal de l’assemblée qu’il préside ne formule aucune déclaration de principe au nom de la faculté et n’esquisse aucun geste de solidarité collective au profit de ceux qu’on vient d’éliminer. Et, sans surprise, le relèvement est refusé par Jérôme Carcopino, secrétaire d’État à l’Éducation nationale et à la Jeunesse dans le gouvernement de l’amiral Darlan, au motif qu’Albert Aftalion, juif et naturalisé (par un décret du 31 décembre 1897, donc depuis plus de 42 ans !) « cumul[e] les incapacités ».

Albert Aftalion, qui ne se fait toutefois guère d’illusion sur sa possibilité d’obtenir un maintien au sein de la faculté de droit de Paris, a, entre temps, demandé son transfert à l’université de Toulouse, ville de la « zone libre » où vit une importante communauté de juifs séfarades – à laquelle il appartient – et où il compte dorénavant résider. Mais, là encore, cela lui est refusé (cette fois sous le prétexte d’un afflux soudain et massif de professeurs au sein de l’université) et un arrêté du 16 juin 1941 officialise son exclusion définitive de la faculté de droit de Paris ; Albert Aftalion étant malgré tout « admis à faire valoir [ses] droits à une pension d’ancienneté avec jouissance immédiate à dater du 21 décembre 1940 ». Peu après, ses collègues économistes lui apportent un dernier geste de soutien : ils demandent et obtiennent du conseil de la faculté que sa chaire d’économie politique de doctorat ne soit pas déclarée vacante.

Réfugié à Toulouse pendant toute la durée de la guerre, Aftalion est réintégré dans sa chaire d’économie politique à Paris par un arrêté du 4 octobre 1944, signé René Capitant, ministre de l’Éducation nationale du gouvernement provisoire de la République française. À cette date, Albert Aftalion a déjà atteint la limite d’âge, mais on l’autorise néanmoins à poursuivre son enseignement en raison des préjudices qu’il a subis sous le régime de Vichy, comme victime des lois raciales ; ce dont se loue l’assemblée de la faculté réunie le 7 novembre 1944, qui vote à l’unanimité une adresse de félicitations au nouveau ministre, « ancien de l’université » (Capitant ayant fait ses études à la faculté de droit de Paris avant d’être nommé professeur agrégé à Strasbourg en 1930) et exprime sa « joie » de voir réintégrés Aftalion et plusieurs de ses collègue qui ont été les cibles « d’injustes lois d’exception et de mesures arbitraires ».

Admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 17 février 1946, Albert Aftalion est nommé professeur honoraire à la faculté de droit de Paris par un arrêté du 26 novembre suivant et meurt dix ans plus tard, le 6 décembre 1956, à Pregny-Chambésy, en Suisse.

Vincent Bernaudeau, docteur en histoire contemporaine

Indications bibliographiques

« Base de données Spirojuris », Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA), http://siprojuris.symogih.org/

« Académie de Paris. Papiers de l’administration académique concernant les enseignements supérieur, secondaire et primaire, xixe siècle », Archives nationales, AJ/16/932/A.

« Décrets, ordonnances, décisions et arrêtés du sceau du ministère de la Justice (1822‑1930) », Archives nationales, BB/34/413.

« Dossiers des fonctionnaires de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ayant cessé leurs fonctions entre 1880 à 1968 », Archives nationales, F/17/25195.

« Dossiers de Légion d’honneur », Archives nationales, BB/33.

« État civil » et « Registre militaire », Archives de Paris.

Delmas Bernard, « Albert Aftalion (1874-1956). Jalons et enjeux d’une biographie », dans Cahiers Lillois d’économie et de sociologie, vol. 39, 2002, p. 15‑36.

Le Van-Lemesle Lucette, « L’économie politique à la conquête d’une légitimité, 1896-1937 », dans Actes de la Recherche en Sciences Sociales, vol. 47, no 1, 1983, https://doi.org/10.3406/arss.1983.2191, p. 113‑117.

Lecaillon Jacques, Hosmalin Guy, « Liste des travaux d’Albert Aftalion », dans Revue économique, vol. 8, no 3, 1957, https://doi.org/10.2307/3498547, p. 363‑366.

Lhomme Jean, « L’influence intellectuelle d’Albert Aftalion », dans Revue économique, vol. 8, no 3, 1957, https://doi.org/10.2307/3498546, p. 353‑362.

Pour citer cet article

Bernaudeau Vincent, « Un économiste éminent : Albert Aftalion », dans Exclure, persécuter, réintégrer. Des victimes de la législation antisémite à la faculté de droit de Paris (1940‑1945) [exposition en ligne]. Bibliothèque interuniversitaire Cujas, 2025, https://expo-victimes-vichy-faculte-droit-paris.bibliothequecujas.fr/albert-aftalion/.